Internat des années 50.

PAGES D'ÉCRITURE

N°59 Août 2008

Claude Porcell, que j'ai connu en classe prépa, était devenu professeur et traducteur d'allemand. Je l'ai brièvement revu en 1996, aux Assises de la traduction d'Arles où nous lui décernions le prix Halpérine-Kaminsky. Son travail sur Thomas Bernhardt et Rilke, précis, puissant, nous avait tapé dans l'œil.

Il vient de mourir à soixante ans. Pierre Assouline, dans son blog, cite à cette occasion une lettre qu'il avait reçue de lui — l'une des centaines de lettres que ce combattant aimait écrire aux journaux. La brève nécro du cher Assouline est suivie par l'habituelle flopée de commentaires d'internautes, certains rivalisant d'indécence et de nullité. Le premier gribouilleur demande s'il s'agit de Frank Pourcel ou d'Henry Purcell... Tous les blogs, dans leur forme actuelle, sont victimes de cette même plaie : leurs lecteurs, et ces traînées de diarrhée verbale sans fin qu'ils déposent, où le pire l'emporte sur le meilleur.

Autre plaie : cette manie de ne pas se nommer, ce qui autorise chacun, sous le masque d'un pseudo débile, à écrire n'importe quoi n'importe comment. Les pensées les plus idiotes ou nauséabondes s'y pavanent parfois sans orthographe ni syntaxe, dans ce qui constitue un équivalent littéraire du marcel et du slip kangourou.

Dommage pour le maître des lieux, dont le blog passionnant domine de très haut ces marécages qui l'entourent, tel un fier château ses douves à l'odeur de chiottes. Je trouve chez Assouline ces derniers jours, entre autres, un hommage bien senti à Chesterton, écrivain surprenant, délicieux, esprit libre entre tous quoique profondément catho, à fréquenter absolument, qu'est-ce que j'attends pour une nouvelle visite à Mr Chesterton ?

Juillet funèbre décidément. Guy Lardreau, le philosophe, rencontré dans les mêmes lieux à la même époque, vient lui aussi de disparaître. Jamais revu ce personnage étonnant, jamais lu aucun de ses livres, mais depuis que j'ai appris sa mort, je ne sais pourquoi, je ne cesse de penser à lui. Les trois lignes que je lui ai consacrées sur ce même site (MES ÉCOLES —> KHÂGNE), dans Rencontres avec les dieux (André Loblat, c'est lui), ne suffisent pas. Rendez-vous le mois prochain.

Juillet nostalgique. Me revoilà plongé dans La Bruyère, étudié en khâgne justement, puis relu plus tard. Troisième lecture aujourd'hui en hommage au lycée versaillais homonyme : je viens d'y achever ma carrière de prof, dans un jury de bac, trente-huit ans après y avoir fait mes débuts comme stagiaire.

Raison totalement stupide ? Aucune importance, du moment qu'on lit La Bruyère. Surtout quand on y prend un plaisir plus vif que jamais.

Commencé par les deux derniers livres de ses Caractères, les moins connus, sur la religion, où le grand homme laisse voir un visage de cul bénit sentencieux plutôt décevant ; retrouvé ensuite les pages célèbres du début, plus brillantes, plus cinglantes que jamais, où j'ai l'impression d'avoir, à force d'études verbières, l'œil plus perçant qu'avant : j'apprécie mieux le détail et l'ensemble, la finesse et la force, l'aisance à porter les plus longues phrases en faisant oublier leur poids, ce balancement harmonieux, ces progressions graduées et ces brusques pointes, ces amples mouvements, ces formules ramassées, toute cette rhétorique au meilleur sens du terme, qui est de son époque mais que La Bruyère manie avec une légèreté, une maîtrise bien à lui. Il faudrait lire une page de lui tous les jours et en apprendre certaines par cœur, afin de retrouver des secrets perdus. Nous autres écrivaillons avons appris un tas de choses depuis son époque — et oublié un tas d'autres.

Juillet religieux !

Un petit tour chez les Jésuites, pour des raisons petitement autobiographiques là encore. Dans Les bons pères, récemment paru au Seuil, Jean de La Guérivière nous livre sous l'étiquette «roman» ce qui ressemble fort à des souvenirs personnels : ceux d'une scolarité secondaire en internat dans une jésuitière de province lors des années 50. Les personnages portent de faux noms, mais le héros du livre est un personnage réel : le très rude collège St-Joseph de Sarlat.

Mais qu'est-ce donc qui me fascine tant chez les Jèzes ? Pourquoi ce mélange en moi d'admiration et de méfiance, de gratitude et de haine ? Il y a chez eux des sommets d'intelligence (témoin leur excellente revue, Études) et des abysses d'hypocrisie, de violence. Je n'ai jamais eu à souffrir d'eux personnellement, mais j'ai failli être leur élève et j'en frémis encore. Je me demande ce qu'ils auraient fait de moi.

Si je souhaitais y voir un peu plus clair en lisant ces Bons pères, c'est raté. J'aurais dû m'y attendre : le Jésuite est insaisissable par nature, et notre auteur, après des années de bagne où il a enduré des conditions de vie spartiates, une discipline de fer, la pédophilie de certains, la nullité crasse de quelques autres et la tartufferie géante de presque tous, reste capable d'une vision nuancée, où la révolte et la répulsion de l'adolescent apparaissent bien ramollies par l'âge. Sa vision d'ensemble du jésuitisme (cet inimitable mélange de rigidité et de souplesse) est aussi réussie que les portraits individuels des «bons» pères (l'ex-milicien planqué, le progressiste traité comme un mouton noir), tout cela se détachant sur un fond historique adroitement intégré. Pas d'intrigue romanesque à proprement parler dans cette chronique d'une époque, rien que le passage des années, la maturation d'une poignée d'adolescents, leur éveil à la sexualité, le déclin du pouvoir catholique, l'ensemble trouvant un bon équilibre.

D'accord, on a déjà plus ou moins lu tout ça quelque part, mais on passe un moment agréable et si je sors légèrement déçu de ma lecture (l'épatante première page, ironique à souhait, m'avait fait espérer mieux encore), c'est que je suis devenu un sacré chieur.

Internat des années 50. |

Vais-je encore chipoter ? Les Nouvelles mythologies, publiées au Seuil après un passage au Nouvel Obs, sont un hommage explicite aux désormais mythiques Mythologies de Roland Barthes, cinquante ans plus tard. Le maître esquissait alors, à coups de textes brefs analysant toutes les facettes du quotidien, un portrait de la France des années 50, ou plutôt de la façon dont elle se voyait, se transformant elle-même en mythe.

Si le texte de Barthes peut sembler daté par certains aspects, dans l'ensemble il fait mieux que tenir le coup. Jérôme Garcin et ses acolytes ont eu un sacré culot pour se mesurer au maître sur son terrain. Est-ce pour cela qu'ils se sont mis à cinquante, plus ou moins connus, plus ou moins écrivains ? Chacun écrit sa petite page, ce qui n'est pas forcément une riche idée. Il y avait quelque chose d'implacable dans l'unité de ton barthésienne, tandis que la foule de ses émules avance en désordre, d'où disparates et cruelles baisses de tension. Voici, comme on pouvait le craindre, un chapelet de gloses assez convenues sur le SMS, la cuisine japonaise, le commerce équitable, la pensée unique... Ah ! la Pensée Unique... C'est à croire que le fondement même de la Pensée Unique, c'est la dénonciation de la Pensée Unique. Aujourd'hui tout le monde, ô paradoxe, s'accorde à la fustiger, à commencer par ses plus éclatants représentants. Témoin ce bouquin.

À côté de ces amuse-gueule un peu mous, signalons tout de même quelques savoureux zakouski : le Google de Jacques-Alain Miller, les people de Patrick Mauriès, la passion des sondages de Thierry Pech, le grand cabas de fille de Jacqueline Rémy, la gariguette de Jean-Marie Rouart, le digicode de François Taillandier, le coaching de Philippe Val... Ils font oublier un instant le petit côté mode, futile, bref, nouvelobsien de l'ensemble.

À noter que la fine fleur de nos médias, ici rassemblée, partage dans sa majorité l'opinion populaire voyant dans notre époque la pire de toutes. (Y eut-il jamais, dans toute l'Histoire, une seule époque se jugeant autrement ?) Au premier rang des tourments de notre intelligentsia martyre : l'obligation du tri des ordures et surtout, surtout, l'odieuse, la pernicieuse répression du tabagisme. On a les combats qu'on mérite.

La fleur que je viens d'adresser à Philippe Val n'est en aucun cas une prise de position dans l'affaire du moment, ce conflit qui l'oppose au dessinateur Siné. Les propos du second, qui ont amené le premier à le virer, étaient-ils ou non racistes ? J'aurais bien du mal à me faire une opinion. Je les trouve, ces propos, mal venus et mal rédigés, je me sens moins proche de ses outrances de Siné que de la combativité plus subtile de Val, mais il me semble que pour hurler à l'antisémitisme, dans le cas présent, il faut être hypersensible, ou un brin faux-cul.

Et puis qu'on aime Siné ou pas, il fait désormais partie du patrimoine national, ce qui lui donne, entre autres privilèges, et dans certaines limites, le droit de dire un peu n'importe quoi — comme feu son copain l'abbé Pierre.

Quant à ma sympathie pour Val, il semble que je doive la nuancer. Si j'en crois du moins Daniel Schneidermannn dans Arrêt sur images, lequel mieux que personne, une fois de plus, m'aide à cerner la question — en deux articles, le second corrigeant l'autre, preuve que l'homme est scrupuleux et le problème pas simple. Les numéros d'@si n'ont sans doute pas tous le même intérêt, mais où trouvera-t-on ailleurs des commentaires aussi libres, lucides et honnêtes ?

Arrêt sur images : le réconfort hebdomadaire. Chaque vendredi on se sent moins seul, moins couillonné, moins con.

A-t-on bien remarqué chaque mois, d'une de mes Brèves à l'autre, la fluide beauté des transitions ? Ce coup-ci je me laisse aller, je transitionne on ne peut plus atrocement, de Siné à... Philippe Jaccottet ! Des braillements au murmure, de l'invective au recueillement, du débraillé à l'élégance humble et discrète.

Dans un nouveau volume de ses carnets, Ce peu de bruits, chez Gallimard, le vieux poète médite sur la mort de ses proches, ses lectures et ses relectures, les paysages qui l'entourent, ses rêves nocturnes, tout cela baignant dans une même lumière d'hiver et de crépuscule. Ces pages sont-elles de simples notes ou des poèmes ? Elles ont des premières l'apparence fragmentaire, inachevée, et des seconds la perfection de la touche, la brève plénitude, ce qui leur donne, à la fois évasives et tendues, cet impalpable miroitement.

Ici tout est bref, mais tout semble plus lent — est-ce le tempo du grand âge, ou une sagesse patiemment gagnée ? Soi-même on ralentit la lecture, on avance en retenant son souffle, tant chaque mot chuchoté du fragile fantôme est précieux.

Parmi les ombres rencontrées dans cette promenade à pas comptés, Empédocle, Virgile, Goethe, Chateaubriand, Hopkins, Dickinson, Yeats, Kafka... mon voisin Peter Handke, qu'il m'est arrivé de croiser dans les bois de Chavirille... et parmi tous ces personnages imposants, ces gloires estampillées, la silhouette familière, incongrue près d'eux, d'André Dhôtel. Mais comment s'étonner que Jaccottet le lise avec ferveur ? Ils ont en commun l'extrême humilité devenue moyen de connaissance, et l'art d'écouter ce que nous disent encore à mi-voix les paysages, les arbres, les herbes, les oiseaux. Un art perdu, quoique plus essentiel que jamais, que nous autres citadins malins jugeons désormais ridicule, infirmes que nous sommes.

Pas d'été pour moi sans Dhôtel. Il me reste plus à lire qu'une vingtaine de ses cinquante romans. Bienvenue à l'un des moins connus, sorti en 1973, juste avant la période finale qui n'est sans doute pas celle que je préfère.

Le soleil du désert (Phébus) est l'un des plus étranges, des plus extrêmes. Deux intrigues enlacées, qui rivalisent d'invraisemblance. On dirait un rêve éveillé. Le héros adolescent se retrouve sans savoir comment dans un lieu inconnu, une campagne déshéritée peuplée de très bizarres personnages, dont deux sœurs. La plus jeune, une enfant, est venue d'Amérique jusque dans ce coin de Champagne pouilleuse pour retrouver l'aînée, qui refuse de la revoir. Cette grande sœur est une jeune fille d'une beauté surnaturelle, illuminant les autres personnages comme un soleil, apparition éclatante et fuyante, inaccessible jusqu'aux toutes dernières pages. Les lecteurs passionnés de Dhôtel la connaissent bien pour l'avoir vue dans presque tous ses autres romans, mais celle-ci, l'un des plus beaux personnages féminins de Dhôtel, incarne aussi un autre de ses grands thèmes : l'insouciance, la liberté absolue. Ainsi qu'un troisième : la réversibilité des sentiments. La haine chez Dhôtel est un sûr chemin vers l'amour. Souvent on vous brutalise ou l'on vous ignore, pour vous gratifier soudain de la plus totale gentillesse.

Étrange histoire, superbe histoire au fond. L'une des plus hurluberlues, et en même temps l'une de celles qui va le plus loin dans une espèce de mystique de la beauté et de l'amour.

Dessin de Robert Crumb. |

J'ai demandé un jour à Dhôtel quelles étaient ses musiques préférées. Schubert, a-t-il répondu. Et le jazz ancien.

Je verrais bien son Soleil du désert accompagné d'un petit air de banjo aigrelet, comme ceux que joue l'un des héros de l'histoire, Mr Hooping. Les musiques simples ne sont pas forcément les moins riches.

La musique... Si nos chers auteurs la connaissaient, la fréquentaient sous ses multiples formes, aussi bien savantes que populaires, aussi bien anciennes que nouvelles, je pense que cela en aiderait certains à mieux écrire. Ce n'est sûrement pas un hasard si la prose d'Echenoz, par exemple, au tempo infaillible, est l'œuvre d'un mélomane passionné.

Ce qui m'étonne, c'est l'indifférence quasi unanime de nos écrivains, comme de la population en général, vis-à-vis de la musique d'aujourd'hui. N'y a-t-il pas une foule d'idées à piquer aux musiciens qui en ce moment explorent de nouvelles routes ?

Je plaide coupable. Dans les années 70 et 80 je me tenais bravement au courant, fréquentant les concerts spécialisés, Domaine musical, Ensemble intercontemporain... On y entendait de tout, rarement le pire, parfois le meilleur, le stimulant toujours. Puis, la paresse gagnant avec l'âge, je me suis recroquevillé sur des époques plus pépères.

Il est temps de réagir ! Ce mois-ci, j'écoute Marc-André Dalbavie, compositeur né en 1961, qui dit mieux ? Palimpseste, Tactus, Trio, In advance of the broken time... J'en connais tout de même assez pour entendre que tout cela n'est pas d'une étrangeté radicale, qu'on n'est guère loin des répétitifs genre Phil Glass, mais après tout, Mozart et Haydn, n'est-ce pas fondamentalement le même langage ? On accuse ces musiques «savantes» actuelles d'être cérébrales, mais je suis touché de façon directe par celle-ci, tournante, tournoyante, tourbillonnante, très visuelle, très évocatrice de formes comme celle de Xenakis, donnant comme elle une impression de fouillis et de clarté ; lisible et subtile, élégante avec ses variations infimes, ses irisations aiguiseuses d'oreille.

Dessin de Gerard Hoffnung. |

Refait une tentative avec Arvo Pärt, le compositeur le moins ghettoïsé sans doute de sa génération. Une fois de plus je jette l'éponge au bout d'une minute, consterné par cette musique d'une insigne pauvreté, figée, sucrée, poisseuse, morte.

Avec les textes de publie.net, quelle musique ? Pour François Bon lui-même et quelques autres, aucun doute : le rock d'abord. Mais je verrais aussi du contemporain aventureux, décoiffant, excitant comme équivalent sonore du maelström d'expériences d'écriture diverses dans lequel est plongé le publie.naute. Ça bouillonne chez Bon et son équipe, tant dans les textes eux-mêmes que dans la réflexion sur la façon de les présenter — j'en reparlerai le mois prochain.

Juste un mot de Super 8 d'Alexandra Baudelot que m'envoie Bon, texte mystérieux, description des films d'amateur d'un homme filmant sa femme ancienne danseuse et leurs deux petites filles : corps omniprésents et insaisissables, regard fasciné de l'auteur sur le regard fasciné de son personnage, récit parfaitement obsessionnel que j'ai envie de lâcher quand je le reprends et envie de reprendre quand je le lâche, dont je ne sais toujours pas ce que j'en pense mais qui me rappelle assez, à propos, Dalbavie et l'hypnose de ses mouvements tournants.

Et hop, super transition, Super 8 nous amène au cinéma.

Pas question de mentionner ici tous les films que je vois, retraite aidant ils seront désormais trop nombreux, j'espère bien. Faut-il évoquer À bord du Darjeeling Limited, le dernier film de Wes Anderson ? Trois frères se retrouvent dans un train qui traverse l'Inde pour un voyage qui se révèlera initiatique et gentiment loufdingue. J'avais aimé La famille Tenenbaum du même Anderson, je suis tout prêt à marcher à fond dans cette nouvelle comédie sympa, jalonnée de gags souriants, joliment colorée (ô pittoresque Rajasthan !), et puis voilà que peu à peu ça s'essouffle, les personnages virent à la marionnette, la loufoquerie se fait pesante et le lendemain — comme quoi il faut la nuit pour que tout s'éclaire —, le lendemain matin, pfuit, plus rien.

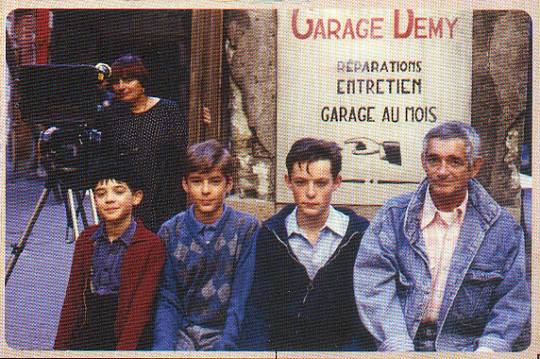

Jacquot de Nantes, d'Agnès Varda, au contraire, est un de ces films qui ne vous quittent plus. Je l'avais vu à sa sortie voilà quinze ans, je le revois comme un vieil ami. Le Jacquot en question, c'est aussi un ami, un de ceux que je n'ai jamais rencontrés : le cinéaste Jacques Demy, mort à soixante ans, dont l'épouse raconte ici l'enfance et l'adolescence. Histoire d'une vocation de cinéaste, film sur la passion du cinéma, tourné sur les lieux mêmes avec une fraîcheur et une grâce qui tiennent du miracle, enrichi de bonus essentiels — parlons plutôt de prolongements du film, en ce qu'ils traitent eux aussi du rapport entre la vie et le cinéma. On y voit Nantes la douce et son sublime passage Pommeraye, Demy lui-même aux portes de la mort, des extraits de ses films et je me demande combien de temps je vais devoir attendre avant de revoir ou re-revoir les autres, à commencer par le plus beau d'entre eux peut-être, le premier : Lola.

Quatre Jacques et une Agnès. |

J'aime la Belgique — au moins la partie wallonne — pour toutes sortes de bonnes raisons, parmi lesquelles son cinéma. Et ce n'est pas ce que je viens de voir qui me fera changer d'avis ! Pourtant il ne la flatte pas, sa patrie, le dénommé Bouli Lanners, scénariste, réalisateur et rôle principal d'Eldorado. Deux paumés — un revendeur de vieilles bagnoles et son cambrioleur toxico — sillonnent pendant quatre jours dans une tire pourrie toute une série de coins belges sinistres. Deux héros moches et mutiques, des images crépusculaires. Peu de péripéties, aucun vrai moment de bonheur, une fin lugubre, il y aurait de quoi en sortir accablé, mais non. Ce Lanners au physique pataud se révèle au mental d'une grâce funambulesque. Les pièges du misérabilisme et de l'ennui sont sans cesse déjoués par le raffinement discret du scénar et de la mise en scène : folie douce qui pointe le nez à tous les coins de route (parfois un peu forcée mais rien de grave) ; émotion pudique et humour coincé qui s'observent du coin de l'œil, à l'image des deux héros ; usage habile du non-dit, du hors-champ ; choix du scope, format somptueux, pour cadrer une réalité pauvre et sordide, ce qui aide à respirer. Certaines scènes, comme la visite aux parents du petit voleur, sont de grands moments, mais c'est le film entier qui mérite de rester en mémoire, avec sa noirceur et ses lueurs timides. La Belgique s'effrite, mais son cinoche tient drôlement bien le coup.

On a tant parlé de Valse avec Bachir, pour en dire tant de bien à juste titre, que peut-on ajouter ? Pour ceux qui n'auraient pas encore vu ce film israélien d'Ari Folman — mais qu'est-ce qu'ils foutent ? —, disons que c'est un film sur la guerre, mais aussi et surtout sur l'oubli et le souvenir. Des soldats israéliens ont été les témoins impuissants des massacres de Sabra et Chatila à Beyrouth en 1982 ; ils ont tout oublié ! Nous les voyons discuter ensemble et s'aider mutuellement à retrouver la mémoire. Il y a là, superposés, un documentaire très précis sur la guerre vue aux premières loges et une étude sur le fonctionnement du cerveau, mais le plus beau, c'est que le témoignage emprunte, sans jamais se laisser dénaturer, la forme, le tempo, les séductions d'un film de fiction. L'idée géniale : faire de ces documents bruts... un dessin animé ! L'image animée met la guerre à distance, en rehausse la dangereuse beauté, mais cet apparent refus du réalisme nous rapproche encore du réel : la guerre, n'est-elle pas d'abord un spectacle, une fantasmagorie pour ceux qui la font, qui la subissent bien plus qu'ils ne l'influencent, ces guerriers-là surtout, empêchés d'agir ? Valse avec Bachir, c'est le contraire de la téléréalité : le réel et la fiction, au lieu de se souiller, de s'annuler mutuellement, s'exacerbent l'un l'autre. Avec ce film, et après le Persépolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, le cinéma d'animation agrandit encore ses territoires.

Et n'oublions pas de le dire : gloire au pays capable d'un regard si honnête sur lui-même.

Ici les habitués du site se disent, Bon dieu que ses Brèves sont longues mais patience, il a bientôt fini, c'est le moment de sa page d'invectives politiques bébêtes, il s'énerve un peu, ça le calme et le monde continue de tourner.

Eh bien ce mois-ci, rien.

Comment ? Il ne s'est rien passé en juillet ? On ne viole plus Marianne dans les coins ? On ne se pavane plus au son de la grosse caisse ? On ne dit plus n'importe quoi et son contraire ? On ne fait plus l'éloge de l'autorité tout en cassant celle des juges en douce ? On ne persécute plus les immigrés pour s'attirer les grâces de la France des beaufs ? Oh que si. Mais justement, les nouvelles, elles sont pas nouvelles — pour causer comme le petit président. Le pouvoir se répète pauvrement, doit-on s'abaisser à l'imiter ? D'ailleurs, à quoi bon surligner ce qui devient lentement de plus en plus clair, même pour les myopes et les abrutis ?

En août, notre minimatamore ira en Chine la queue basse, petit pékinois qui aboie plus qu'il ne mord. Des millions de braves citoyens qui ne font pas de politique regarderont le show sportif à la télé, siniquement. Moi j'irai trotter menu dans mes forêts, sans merdailles à l'arrivée, et ma téloche me servira uniquement à voir ou revoir en DVD de bons vieux films.

En septembre, volkovitch.com soufflera cinq bougies et entamera une sixième saison. Pas de grands changements prévus dans la formule. Livres, films et musiques. Des coups de langue et des coups de gueule. De nouveaux auteurs, d'autres connus et fidèlement suivis. On lira ensemble pendant un an Bouvard et Pécuchet. On s'offrira tous les films de Michel Deville.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Les femmes ne se souviennent guère que des hommes qui les ont fait rire et les hommes que des femmes qui les ont fait pleurer.

Tant que je ne te quitte pas, je te reste inconnue.

L'amour est lent, c'est un travail.

Attention, les Vierges risquent gros en été ! Évitez les routes, les sorties en montagne, les bains de mer, les campings, les discothèques, tous les lieux trop fréquentés en général, et restez tranquillement chez vous avec un livre. Si vous souhaitez visiter la campagne française, un album de Rabaté fera l'affaire. Humour et tendresse garantis. Les petits ruisseaux (Futuropolis) est une merveille, et désolé, je vous laisse, trop pressé de terminer Premières cartouches (Vents d'ouest), les débuts de l'artiste, autre délice.

Tiré de Les petits ruisseaux. |