Claude Lévi-Strauss.

PAGES D'ÉCRITURE

N°57 Juin 2008

Voyant sur une couverture de roman, chez l'un de mes libraires, le nom de Judith Bernard, je saute dessus. Mais oui, c'est bien elle ! La jeune Judith dont je déguste sur la Toile, dans @si (Arrêt sur images, pour qui l'ignore encore) les chroniques aussi croquantes en surface que nourrissantes au fond ! La dernière, sur une phrase de notre premier ministre, anodine en apparence, dont elle perce à jour le côté terrifiant, est un modèle du genre. J'en profite pour souhaiter de nouveau à tout volkonaute ce bonheur hebdomadaire : une tranche d'@rrêt sur images. On s'aère les neurones, on se sent moins dupe, et plus citoyen, en suivant les enquêtes menées par Daniel Schneidermann et en lisant les diverses chroniques. Ne pas manquer, par exemple, les analyses d'images de David Abiker. Le plus récent portrait de Lévi-Strauss, «les mains du centenaire qui s'accrochent au pommeau de la canne, telles les pattes d'un volatile sur sa branche», belle leçon de coup d'œil, et de coup de bec.

Claude Lévi-Strauss. |

Judith Bernard, donc. Qui trop embrasse, roman, chez Stock. Une jeune normalienne hypertalentueuse donne des cours dans une fac de province en préparant sa thèse, mais une cabale torpille la soutenance et sa brillante carrière est étouffée dans l'œuf.

Roman ? L'héroïne s'appelant JUliette CaNARD, on sent tout de suite l'autobiographie. Surdouée comme sa Juliette, Judith écrit aussi pour le théâtre, met en scène et joue la comédie, et comme on s'y attendait ce premier roman révèle des dons éclatants : aisance, élégance, pétillance, écriture moderne sans affectation, sens du concret (présence obsédante du corps), images fortes, coup de patte féroce (l'Université en prend pour son grade), morceaux de bravoure qui déchirent (l'écriture de la thèse p.77, défaillances d'ordinateur p.156)... Comment expliquer le silence pesant qui a salué l'ouvrage, alors qu'on couvrait de fleurs l'an dernier le petit roman d'un autre jeune et brillant sujet, François Bégaudeau, sur son expérience de prof en collège — bouquin certes malin et bien troussé, mais finalement assez creux et sec ?

J'ai entendu certains critiquer le sujet même de Qui trop embrasse : cette fille qui en fait tout un fromage pour une mention refusée, indécent ! Ce dépit de forte en thème qui se plante pour la première fois, ridicule ! L'auteure elle-même prévoit l'objection, qu'une habile quatrième de couv. cherche à désamorcer. En fait, dans ce pseudo roman autothérapeutique, la souffrance viscérale qu'il charrie déborde la pudique volonté d'en rire ; qu'on n'oublie pas tout de même, avant d'ironiser, que l'échec de la thèse eut pour sanction une mutation dans un collège de banlieue pourrie, en enfer. J'aimerais y voir nos rieurs.

Mais ce qu'on reproche surtout à Judith Bernard, j'imagine, c'est son personnage : agilité intellectuelle, tempérament de feu, tout cela rend jaloux. À cela s'ajoutent ses idées de gauche. Elle se fait salement injurier sur certains blogs fascistoïdes, traiter ici ou là d'intello et de bobo — insultes préférées des beaufs. L'Éducation nationale, vieille salope, cherche elle aussi à brimer la forte tête, à la briser. Moi, en tous cas, je crois en Judith Bernard — surtout si elle ne gaspille pas ses dons, si elle n'embrasse pas tout au risque de mal étreindre. Je ne sais si son avenir est dans le roman, mais quoi qu'elle écrive, si elle n'avait plus qu'un seul lecteur, j'aimerais bien être celui-là.

J'espère que la surdouée ne va pas tirer de ses tribulations éducatrices en banlieue le dix-millième témoignage sur la question. Peut-on encore entrer dans un collège de Seine-Saint-Denis — pardon, du Neuftrois — sans tomber sur un journaliste, une équipe de télé ou un écrivain en résidence ? Le peuple des lecteurs, semble-t-il, préfère les collèges banlieusards à la fac provinciale de l'infortunée thésarde : plus saignant. Tiens, justement, voici en poche, chez J'ai Lu, le Journal d'un prof de banlieue de Jean-François Mondot, publié d'abord en 2000.

L'auteur, prof d'histoire débutant, fut envoyé au casse-pipe il y a dix ans dans un collège difficile. Mieux vaut ne pas le lire dans un moment de cafard : quand les horreurs de certaines banlieues s'ajoutent à celles de la préadolescence, on doit craindre le pire, et le voilà. Ô bonheur de qui n'a jamais enseigné en collège ! Onze-quinze ans, le pire moment de l'être humain. Mondot nous fait voir des trésors d'ingéniosité, de patience, dépensés par les adultes en pure perte auprès de gamins qui n'en ont rien à foutre. Gâchis total. On a beau se dire que ce n'est pas partout pareil, loin de là, et on a beau savoir, si l'on a un peu lu, que le passé ne fut pas toujours plus brillant — voir par exemple le terrifiant Requiem des innocents de Calaferte, sur les années 30 —, on se demande comment sortir un jour ces mômes de leur violente misère.

Bien que ce récit ait pour nous, aujourd'hui, un air de déjà vu, il méritait qu'on le réédite. Là où Bégaudeau, sur un sujet semblable, nous fait son petit numéro littéraire, Mondot raconte en historien, sobrement, modestement, minutieusement, sans caricature ni parti pris affiché, ce qui donne à ses observations beaucoup de vraisemblance et de poids. On appréciera quelques portraits de profs pleins d'humanité (il y a là-bas de véritables héros !), et d'autre part une critique mesurée, d'autant plus imparable, des IUFM, ces instituts où les profs apprennent le métier. Pour décrire certaines momies desséchées sévissant là-bas, si j'en crois ce que certains me racontent, l'auteur aurait peut-être pu se lâcher davantage...

À la p.184 du même livre, un prof parle :

«Il faut les obliger à dire ''je ne veux pas'' au lieu de ''je veux pas''. Ce sont de petites choses mais c'est fondamental : ça leur fait comprendre qu'on ne parle pas dans une salle de classe ou dans un entretien d'embauche comme entre copains.»

Dix ans plus tard, cette scène prend un relief inattendu, à l'heure où le chef de l'État lui-même bouffe les négations — soit qu'il affecte de parler popu, soit simplement qu'il ne sache pas causer correct. L'homme qui par sa politique purement répressive a tout fait pour pourrir les banlieues vient parachever son œuvre sur le plan linguistique, poignardant les profs dans le dos, et les malheureux se retrouvent, devant leur tâche de Sisyphe, plus que jamais abandonnés.

Réfugions-nous dans des siècles plus doux. Je propose le premier de notre ère (pardon pour l'ironie un peu lourde), puisque j'ai à mon programme de lectures un certain «Hérodias», le dernier des Trois contes signés Flaubert.

Nous sommes donc en 30 après Jicé, et j'avoue un peu d'appréhension : la reconstitution historique, avec scènes somptueuses et froides et bric-à-brac de détails pour la frime, en principe ce n'est pas mon truc, même si j'ai pas mal fréquenté Salammbô dans ma jeunesse — non pas lue, mais simplement feuilletée, dans la belle édition de mes parents, à cause des gravures sexy de Lobel-Riche. «Hérodias», je l'ai lu jadis, aucun souvenir et je comprends vite pourquoi : la Palestine à l'époque, entre Romains, Juifs, Pharisiens, Sadducéens, Esséniens, j'en oublie, c'est un sacré sac de nœuds. Flaubert dit dans ses lettres qu'il se donne un mal de chien pour clarifier les choses, j'espère qu'il n'en est rien, qu'il se tue au contraire à nous embrouiller. La vérité historique et psychologique ne l'exige-t-elle pas ? Moi, en tous cas, j'ai ramé pendant des pages entières où ça grouille ça cogite ça complote, paumé comme on l'est presque toujours dans la vie, jusqu'au moment où au cœur de ce fouillis apparaît Ioakanann (celui que nous appelons platement Jean), géant à hénaurme tête, grandiose imprécateur, une espèce de Flaubert en somme, qui clame du fond de son cul de basse fosse : «Je crierai comme un ours, comme un âne sauvage, comme une femme qui enfante !» et après ça toute la fin sera sublime.

Salammbô |

Fin de mon petit feuilleton Flaubert, en attendant mieux l'an prochain (Bouvard et Pécuchet ?).

Suite de mon autre série : Xavier Bazot, le retour !

Après la faillite du Serpent à plumes, les livres de Bazot furent donc assez longtemps introuvables. Enfin publie.net vint et depuis, tous les mois, un Bazot ancien refait surface, olé ! Si je dis olé, c'est que ce mois-ci nous (re)découvrons l'opus 1, Tableau de la Passion, publié jadis par P.O.L, et que ça se passe en Espagne, et que même s'il n'y a pas le moindre soupçon de couleur locale, on a plus d'une fois envie en tournant les pages de crier sa joie comme à la corrida !

Bazot débutant est déjà là tout entier. Comme toujours il fait fort : nous montrant une famille de bourgeois rigidissimes et leur fille, épouvantable emmerdeuse maquée au narrateur, dans une histoire sanglante et atroce qui tourne autour d'un accouchement avec mort d'enfant, racontée, à l'image de ses longues phrases labyrinthiques, bordéliques en apparence quoique minutieusement agencées, entortillées comme des serpents qui se tendent peu à peu comme des ressorts jusqu'au moment de cracher leur venin, dans un savant désordre et avec autant de cocasserie que de cruauté, de tranquille véhémence dans l'expression comme dans l'intrigue, Bazot réussit un livre où l'on se réjouit d'être parfois perdu au milieu d'une phrase tant c'est un plaisir de relire, de savourer, de ruminer, un livre étrange et fort dont on comprend qu'il soit passé alors inaperçu, et dont on comprendrait mal qu'il le reste plus longtemps.

Encore un écrivain majeur que nous autres ignorons obstinément : Thanàssis Valtinos. Il est vrai que cet homme est grec, ce qui suffit à nous le rendre invisible, et qu'il aggrave son cas en fuyant sans cesse : dans chacun de ses livres il tourne le dos aux précédents, essaie une nouvelle voix, leur seul point commun étant son refus de s'exhiber. Aucune trace apparente de l'homme Valtinos dans les scénarios qu'il donnait naguère à Theo Angelòpoulos ou dans ses romans, ses nouvelles, ses récits, sa pièce de théâtre. Ils ont aussi en commun le dépouillement des sentiments et de la phrase : l'émotion est présente, parfois intense, mais de façon indirecte, masquée par la sobriété sèche de l'écriture.

Valtinos aime expérimenter, les défis l'excitent. La dernière fois que je l'ai vu, il allait semi-improviser avec des comédiens un texte enregistré pour un CD, dont je ne sais ce qu'il est devenu. C'est dans son livre à mon sens le plus fort qu'il pousse le plus loin l'effacement personnel et l'audace narrative : cet étonnant Éléments pour les années 60, intitulé roman, formé uniquement de documents divers, textes officiels, coupures de journaux, lettres, — certains authentiques, d'autres inventés, on ne sait jamais lesquels —, vaste mosaïque dessinant un portrait collectif de la Grèce d'alors, œuvre un peu folle et pourtant d'accès facile, impeccablement traduite par Michel Saunier pour Actes-Sud et qui passa, on s'en serait douté, inaperçue chez nous.

Valtinos est tout aussi mobile dans le choix de ses éditeurs et de ses traducteurs. Je suis à peu près le seul à ne pas l'avoir traduit, du moins officiellement, et c'est Gilles Ortlieb qui nous propose aujourd'hui, aux excellentes éditions Finitude, traduites et préfacées par lui-même avec son talent habituel, quel régal, un choix de douze nouvelles sous le titre Accoutumance à la nicotine. Choix d'autant plus remarquable qu'il résume toute l'œuvre en rassemblant quarante ans d'écriture.

Voilà donc, pour les lecteurs français, une approche idéale de Valtinos, avant de passer, on le leur souhaite, aux cinq autres livres déjà traduits.

Ivresse de la découverte. Les livres qui nous attendent sont une forêt sans fin, pour l'explorer il faudrait mille vies. De Jacques Goorma j'ignorais jusqu'au nom. Je le rencontre par hasard, le trouve sympathique, apprends qu'il écrit des livres, achète l'un d'eux et me voilà pris.

Le vol du loriot est publié chez Arfuyen, c'est de la poésie mais ne vous sauvez pas, lecteurs, en même temps ça raconte une histoire ! Des pages en prose relatent l'expérience vécue par le poète alors enfant, «un événement intérieur qui marquera sa vie comme une seconde naissance», que des suites de poèmes viennent illustrer ; proses qui la disent et poèmes qui la chantent alternent comme à l'opéra récitatifs et airs.

Le mot «air» tombe à pic. L'expérience du tout jeune enfant fut une rencontre de l'infini, une chute dans ce gouffre en même temps qu'un mystérieux envol. Ce vol intérieur, les poèmes de Goorma font mieux que le décrire : la prose marche et la poésie vole, voilà ce qu'on ressent quand on les lit, quand on baigne dans cet air pur, cette évidence lumineuse, à la fois vertigineuse et tranquille. Par moments je patauge un peu, comme d'habitude en poésie, et bientôt me voilà repris, comme lavé par les images du poète, si limpides.

«Le jour / s'ébroue / dans l'eau claire du matin»

«Il suffit de parler calmement / pour qu'à nouveau les oiseaux / reviennent / se poser entre les mots»

La poésie comme l'extase est fragile, il y a sans cesse «un cheveu entre / la grâce et la terreur», mais cette poésie si simple et si juste me fait «sans cesse revenir / à ce ciel sans fin / qui éclate en nous».

Poésie évidemment mystique, mais sans dieu invoqué, je crois bien — Deus ad libitum, que tout le monde se sente ici chez soi.

Il faut bien redescendre sur terre.

Je crois entendre le volkonaute impatient qui bougonne : Il va sûrement nous reparler de mai 68, le vieux con, alors qu'est-ce qu'il attend ?

Voilà, ça vient. Je serai bref, tout le monde atteint l'overdose, mais parlons-en tout de même un peu nous aussi. Qu'on y revienne à ce point lourdement, c'est signe qu'on en a bien besoin.

Je n'ai lu ce mai-ci qu'un seul livre sur les événements : le Cabu 68 préparé par Laurence Garcia pour Actes Sud. Dessins cabusiens d'époque, entretiens avec le dessinateur et certains de ses amis, Cavanna, Wolinski, Cohn-Bendit, July, Geismar, Krivine, l'ancien préfet Grimaud, Le Forestier, José Artur, Régine Deforges, Florence Cestac, le casting a fière allure... Sans doute pas une lecture indispensable, sans doute pas une révélation fracassante, mais ne boudons pas le plaisir de revoir quelques bons amis. Je ne rencontrerai sans doute jamais Cabu, n'empêche, c'est un ami, je suis depuis quarante ans copain de son grand Duduche et amoureux ad vitam aeternam de la fille du proviseur.

J'aime aussi que ce bouquin soit finalement si peu nostalgique. À soixante-dix ans, plus Vert que jamais, Cabu continue de se battre crayon en main et sa vitalité joyeuse tire le bouquin vers le présent. Qui a dit que les enfants de Mai étaient ringards ? Qui donc pue la naphtaline : eux, ou les négationnistes de 68 ? En ce qui me concerne, je n'étais pas sur les barricades, mais mieux vaut soixante-huitard que jamais. Jugeons donc l'arbre à ses fruits. C'est un bonheur de voir ce qu'un Cohn-Bendit, par exemple, est devenu. On prend certains hommes pour de dangereux petits excités, et ils se révèlent compétents et sages — alors que d'autres, c'est le contraire... M'sieur Daniel, venez vite, c'est vous qui devez présider la France !

Duduche et la fille du proviseur. |

Je n'en dirai pas plus sur l'homme qui nous gouverne, ou qui essaie, on parle trop de lui, et puis pour moi ce type-là, flambé en moins d'un an, n'est plus malgré tous ses pouvoirs qu'un cadavre.

Et puis moi, la politique... Je ne fais pas de politique ici, juste un peu de civisme, le minimum vital pour ne pas avoir trop honte, mais comment échapper à l'actualité ?

Pour se changer les idées, Carole et moi choisissons de voir en DVD une comédie de Sacha Guitry sortie en 1939, Ils étaient neuf célibataires. Nous découvrons le sujet du film : les expulsions d'étrangers !

Oh, ce n'est pas une œuvre militante : sur ce lourd sujet, Guitry nous mijote à son habitude une comédie légère à souhait, bourrée de bons mots et de situations piquantes, nappée de cynisme joyeux, mais tout de même, certains passages feraient grincer les dents — s'ils allaient voir ce genre de films — de ceux qui veillent aujourd'hui aux frontières face aux hordes barbares, sur leur petite ligne Maginot ridicule.

Ce mois-ci, donc, je ne veux pas évoquer les avortons malfaisants, mais les personnages compétents et utiles. Et puisqu'on parle de cinéma, un salut à Michel Chion s'impose. Cet homme passionnant travaille au confluent de la musique (il en compose) et du cinéma (il fut jadis critique aux Cahiers) ; les livres qu'il écrit racontent les relations complexes entre sons et images. J'ai un peu connu cet autre Michel, mon contemporain, dans une autre vie, quand je bricolais dans la musique, nous avons chanté et joué de la flûte à bec ensemble un jour, pourquoi ai-je tant tardé à le lire ?

Il vient de publier, dans la collection Cahiers du cinéma/Essais, Le complexe de Cyrano, La langue parlée dans les films français. Non pas un traité systématique, mais une formule plus souple, un recueil d'articles consacrés chacun à un film, depuis Vigo et Renoir jusqu'à Jeunet, Guédiguian et Kechiche, avec une grande ouverture de compas, puisqu'on passe d'Ophüls à Godard, de Truffaut à Grangier, de Rohmer à Brice de Nice, sans oublier Le Père Noël est une ordure... Chion étudie non seulement les textes des dialogues, mais le texte devenant parole, la musique des voix et ce qu'elle apporte au film. Œil acéré, oreille itou, érudition joyeuse, ton vif et malicieux, chaque analyse grouille de trouvailles, chaque page est un bonheur. Quant à l'auteur du Verbier, il trouve là sans cesse de l'eau pour son moulin, confirmations ou idées nouvelles qu'il va s'empresser de piquer au collègue...

Jacques Demy, Une chambre en ville. |

Le texte devenant parole... Voilà qui nous ramène à la chanson, aux chanteurs que je ne vais pratiquement jamais voir sur scène mais que le DVD, béni soit-il une fois de plus, me rend visibles enfin. Sur une double galette, les Olympias d'Aznavour, 68-80. J'y trouve ce que j'attendais : quelques chansons admirables dont on se lasse pas et d'autres simplement bonnes, une interprétation plus que maîtrisée, le tout frôlant un peu parfois la désuétude peut-être...

Je n'aurais pas dû regarder Aznavour après Brel. Les images que nous conservons de Brel, vieilles de plus de quarante ans, sont antérieures aux siennes. Elles paraissent en dehors du temps. Fulgurantes, comme la trop brève carrière de Brel, comme le génie de l'interprète qui chauffe à blanc des textes déjà brûlants, où les sonorités du français (ah ! ces martèlements de consonnes !) ont rarement autant flamboyé. Après avoir entendu «Ces gens-là», par exemple, comment ne pas rester pantelant ? Pourquoi donc a-t-il arrêté le tour de chant, le bougre ? Parce qu'il devenait impossible, impensable de faire mieux ?

Encore un Belge qui ne vieillit pas : Spirou !

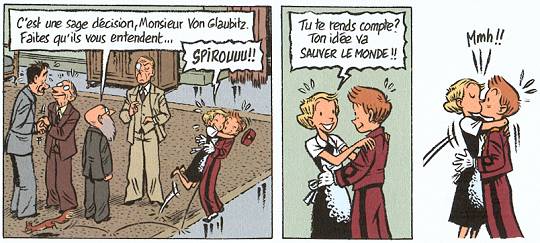

Les aventures de Spirou et Fantasio ont marqué toute ma jeunesse, j'en ai déjà parlé ici. La mauvaise tête, entre autres, reste pour moi une merveille. L'immense talent de Franquin, joint à ma naïveté d'alors parvenait à faire oublier le peu de relief du héros, ce petit groom finalement aussi terne que son impossible costume est voyant. Franquin lâchant la série, une foule de dessinateurs se la sont refilée, avec un égal manque de réussite. C'est dire que je n'attendais rien du nouvel avatar, Spirou, le journal d'un ingénu par Émile Bravo, censé nous faire vivre la prime jeunesse de Spirou et sa rencontre avec Fantasio, donc avant leurs premières aventures. Je n'en suis que plus épaté du résultat. L'auteur combine une fidélité extrême (style naïf du dessin, ambiance rétro, allusions aux tout premiers albums) et une extrême infidélité : prenant le contre-pied de la série à ses débuts, tout sauf réaliste, il inscrit Spirou dans une géographie (Bruxelles), une histoire (nous sommes en 1939), la politique passe au premier plan (les deux jeunes héros vont même influer sur le déclenchement de la guerre !) et Spirou, qui l'eût cru, va vivre une histoire d'amour. Scénario diablement astucieux, qui mêle harmonieusement gravité et malice, premier et second degré, avec certains sous-entendus bien étonnants parfois et un charme fou tout du long.

Il nous avait caché ça... |

Autre BD, autre bonne surprise imprévue. C'est sur les conseils d'un ami que j'ai ouvert Le réducteur de vitesse d'un certain Christophe Blain dont j'ignorais tout. Le titre ne m'y aurait guère incité...

Sujet a priori peu engageant. Nous sommes à Brest. Un appelé embarque sur un bateau de guerre pourri. Blain lui-même a été matelot, il n'a pas les yeux et les oreilles dans sa poche, il a pris un tas de notes, son histoire a une valeur documentaire indéniable mais l'essentiel est ailleurs. Deux jeunes marins s'égarent sur le rafiot et vont passer des jours dans ses entrailles qui peu à peu, insensiblement, prennent des dimensions, une complication incroyables, l'histoire virant de bord vers le fantastique sans pour autant quitter le réel, accompagnée par un dessin pointu, tremblé, violent, qui après avoir déconcerté fait merveille, tordant le réel sans le briser. Quant aux couleurs... Ahurissantes.

Au cœur du navire. |

Mai 08 se termine, certains l'espéraient chaud, ils déchantent. L'époque n'est pas propice aux soulèvements joyeux, les spécialistes nous disent pourquoi, ils vont se gourer peut-être un jour mais pour l'instant le combat pour moins d'injustice est discret, morcelé, patient. Moins un combat qu'un travail de fourmi : informer, éduquer, ouvrir les yeux de nos concitoyens. Optimiste jusqu'à la jobardise, je jubile à la moindre lueur d'intelligence dans le regard de la pauvre Marianne. On dirait que sur la question des sans-papiers, par exemple, elle voit un peu plus clair. RESF (Réseau Éducation Sans Frontières) continue de nous alerter sur des cas d'expulsions scélérates, mais les reculades des bourreaux sont fréquentes, signe (peut-être) que l'opinion publique bouge.

Encore un peu, quelques points dans les sondages, et les videurs comprendront que leur violence idiote leur coûte plus de voix qu'elle n'en apporte. Alors ils se calmeront comme par magie. Hortefeux sera mis à la retraite ou affecté à d'autres tâches, comme expulser les mauvais journalistes.

À propos d'immigrés, une info qui n'a pas beaucoup circulé, on se demande pourquoi. 60% des candidats malheureux à l'immigration en Angleterre que nous avons parqués à Sangatte étaient, me dit-on, diplômés niveau bac + 4. Proposition : si vraiment nous sommes trop nombreux derrière nos frontières, gardons ces précieux cerveaux venus d'ailleurs et envoyons les brutes en bleu illettrées qui les tabassaient à Poutine. Il saura quoi en faire. La Tchétchénie manque de bras.

Fin mai. Parc de Saint-Cloud, entrée pont de Sèvres. Un petit cirque a dressé là sa tente, que je photographie au passage dans un bref rayon de soleil. On entend les flonflons à l'intérieur. Sortie du chapiteau, une jeune arlequine m'interpelle. Mignonne et l'air mauvais. Avant de photographier il faut demander la permission ! D'ailleurs c'est interdit de photographier dans le parc et si les gardes me voient j'aurai une amende !

Ainsi va le monde. Au lycée, avant de prendre la photo de classe, désormais, il faut demander l'autorisation signée de chaque élève. Les lois et les règlements pullulent comme un cancer ; censés nous protéger, peu à peu ils nous étranglent. Je ne demande pas qu'il soit interdit d'interdire, mais trop d'interdit tue l'interdit et bientôt, devant toutes ces lois souvent absurdes, parfois contradictoires, le bon citoyen sera celui qui sait désobéir quand il le faut... En attendant, ces interdits imbéciles ont au moins un avantage : la prise de photos devient une volupté, comme tout fruit défendu.

Cirque interdit. |

En juillet, on visitera les usines Renault avec Martine Sonnet ; on retournera encore une fois au collège ; on écoutera Elisabeth Badinter, mon ancienne collègue, parler d'éducation ; on verra des films, on ne sait pas encore quoi ; on regardera intensément des tableaux, en s'attardant sur ceux de Poussin ; on se penchera sur les majuscules (ou Majuscules ?) ; on passera une dernière fois au lycée de Chèvres pour découvrir la Salle Multimédias ; on chantera un Hymne aux Parpaillots. Pour le reste, qui peut savoir ?

(réponse sur le numéro de la citation...)

Un vieux four est plus facile à chauffer qu'un neuf.

Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé dix mille solutions qui ne marchent pas.

Ce que je fais m'apprend ce que je cherche.

Cancères, cancers, méfiez-vous des étés trop calmes et des livres trop lisses. Pour mettre un peu de piment dans votre huile solaire, essayez les albums de Blutch !

Si vous aimez le jazz, vous serez séduits par Waldo's bar (Fluide glacial) et Total Jazz (Seuil). Si vous aimez les histoires totalement démentes, vous serez bluffés par La volupté (Futuropolis). Si vous n'aimez rien de tout cela, Blutch vous le fera aimer quand même. Diable de Blutch.

Tiré de Total Jazz (Seuil). |