Daudet, Flaubert, Zola, Tourgueniev.

PAGES D'ÉCRITURE

N°54 Mars 2008

Il est des livres qu'on achète, qu'on hésite à lire pendant des mois, qu'on ne lira jamais ; et d'autres, pas toujours moins bons, qu'on s'offre sur un coup de tête sans rien savoir d'eux et qu'on ouvre aussitôt, malgré tous ceux qui râlent dans la file d'attente.

Quelle mouche nous pique ?

Sans doute un très humain désir d'imprévu. Un petit vent de liberté venant brouiller les programmes rigides.

François Kasbi, connais pas. Bréviaire capricieux de littérature contemporaine pour lecteurs déconcertés, désorientés, désemparés, titre racoleur, hâbleur, sans doute menteur. J'achète. Et tout se passe comme je m'y attendais.

D'abord, je suis délicieusement agacé. Cet homme a souvent des goûts et des dégoûts bizarres — entendons, qui diffèrent des miens. Aimer Sollers ou Angot, tout de même, n'est-ce pas mauvais signe ? Le bouquin en lui-même se réduit à une paresseuse compil d'articles, certains plutôt bâclés. Oui, mais d'autres m'enchantent par leur vivacité légère — le mauvais côté de la désinvolture et le bon. Et puis notre homme, qui a collaboré avec Nadeau — et ça c'est nettement bon signe — a le chic pour nous aiguiller vers des auteurs méconnus : Heine (Maurice)... Nothomb (Paul)... Berthet (Frédéric)... Federman (Raymond)... Dupré (Guy)... Je prends note, je lirai peut-être, ou peut-être pas. En attendant je rêve à tous ces trésors qui m'attendent. Les livres sont aussi faits pour être rêvés.

Livre audio (suite). Voilà que m'arrivent, sur un CD publicitaire, 24 extraits de la collection Écoutez lire (Gallimard). On dit que le livre audio marche moins bien en France qu'ailleurs, mais cette collection-là semble se développer à grande allure. Côté jeunesse, on retrouve tous les héros, Petit Nicolas, Petit Prince, Delphine et Marinette, Zazie, Harry bien sûr. Chez les grands, bel éclectisme, de Balzac à Modiano, de Maupassant à Michon avec en supplément, il faut bien vivre, Delerm, Gavalda ou Lévy.

J'ai beau ne pas trop aimer les comédiens quand ils lisent, là je dois reconnaître la qualité de l'ensemble. Presque tous ont de belles voix, beaucoup d'entre eux se montrent sobres et subtils. J'aime particulièrement Denis Podalydès dans Le passe-muraille, Didier Sandre dans Dora Bruder ou Jean-Pierre Cassel dans La première gorgée de bière — Cassel, extraordinaire lecteur, capable de tout, dommage qu'on ne lui ait pas confié une boisson moins fade.

N'empêche, les seules lectures qui comptent vraiment pour moi restent celles de l'auteur en personne, même quand elles sont techniquement moins parfaites. C'est le traducteur qui parle ici : je sais trop tout ce qu'on apprend sur un texte en écoutant l'auteur se lire...

Flaubert (suite). J'avance dans le dernier volume de sa Correspondance, nouveauté Pléiade, sans presser le mouvement, quelques lettres chaque soir, comme pour retarder le moment de sa mort. Achèvement des Trois contes. Reprise de Bouvard et Pécuchet, «mes bonshommes», qu'on présente souvent comme des imbéciles, mais qui inspirent à leur créateur une tendresse bourrue. Après des semaines ou des mois d'écriture à Croisset, l'ermite fait un saut à Paris pour voir du monde et tirer un coup (voire plusieurs), puis revient en hâte à ses travaux forcés qui le font gémir et bougonner, mais sont le meilleur de sa vie — sa vie même.

On le plaint ; on est surtout jaloux. Il faut imaginer Flaubert heureux. «Comment depuis deux ans surtout, ne suis-je pas crevé de rage et de chagrin ? (...) Eh bien non ! Je me porte comme un chêne, et je travaille comme quinze bœufs.» Et il ajoute, à cinquante-six ans : «Je n'aime que l'automne de ma vie comme je n'aime que l'automne de l'année. Le printemps est bête et l'été m'exaspère : quant à l'hiver, n'y pensons pas...»

L'hiver lui sera épargné, en 1880, dans deux ans.

Daudet, Flaubert, Zola, Tourgueniev. |

Flaubert le mois dernier, Flaubert le mois prochain sûrement, il faut que je me répète pour atteindre mon but : amener à lui deux ou trois lecteurs de plus. La lecture, c'est comme la peinture : la première couche, il n'en reste rien. Ce qu'on ne lit qu'une fois est oublié aussi sec.

Revenir sur un livre, qui plus est, me permet de corriger le tir, de nuancer. J'ai été trop sévère sans doute en février avec Pleut-il de Franz Bartelt. Sans doute l'ensemble est-il inégal, mais que de belles pages dans le tas...

«Vers les huit heures, le gros Max poussait la porte de la boulangerie. Des pigeons dans la gorge, l'œil plus velouté qu'un potage italien, il présentait à la boulangère ses hommages du matin. La boulangère croustillait d'émotion.»

Juste un échantillon, tiré de la nouvelle «Max et les millefeuilles», pour montrer Bartelt à son meilleur, chaud, moelleux, goûteux.

Impressionné jadis par Les évangiles du crime de Linda Lê. Pas vraiment ma tasse de thé pourtant, trop noir, trop brûlant, mais d'une puissance indéniable, et aujourd'hui je plonge dans In memoriam (Christian Bourgois) à peine paru comme on s'impose une épreuve, un bain d'eau bouillante ou glacée dont on sortira plus fort. Eh bien me voilà servi. Deux frères ennemis se disputent une même femme, écrivaine au bord de la folie qui se suicidera comme son père autrefois, le narrateur (l'un des frères) est à peine moins frappé, on est dès le début dans la passion, le déchirement, le paroxysme permanent jusqu'au bout de la descente aux enfers.

On s'attend, pour porter toute cette horreur, à une écriture extrême, tendue, d'un dépouillement violent. Or voilà qu'on assiste à un défilé de mots et expressions gourmés, empesés, «admonester», «se sustenter», «s'esclaffer», «détrousser», «celer», «acquiescer», «rasséréner», «résipiscence», «aléa», «procrastination», «zoïle», tout un français de version latine poussiéreux, mollasson, employé sans aucun recul. «Il tournoyait au-dessus de ma tête et n'aurait de cesse qu'il ne m'eût transpercé l'œil d'un coup de bec.» Mes profs de lettres il y a un demi-siècle auraient déjà trouvé ça ringard — pardon : vieux jeu. Pour ne rien dire des images-clichés qui grouillent dans plusieurs pages comme des asticots : en quelques lignes, on prend la mouche, on met le feu aux poudres (un feu roulant, c'est le cas de le dire), on jette le manche après la cognée, plus loin on soulève un lièvre d'une main et de l'autre on dame le pion, on sort de la cuisse de Jupiter avec le vent en poupe, et «il fallait faire front en nous serrant les coudes» ! Ailleurs, quelques expressions argotiques pour compenser, maladroites, «drôlement sioux», «il se targuait d'avoir chopé», des ruptures de ton improbables — dieu sait que j'aime ça pourtant quand c'est bien fait : «J'abandonnais le terrain au baratineur, libre à lui d'époustoufler les pignoufs qui me dépréciaient. Je concoctais à la dérobée ma revanche.» Saperlipopette... De quoi tuer un livre, ou du moins persuader le lecteur de changer son fusil d'épaule...

Calmons-nous. Rêvons un peu chez le vieux Bachelard. J'aime le parcours de cet homme libre, épistémologue distingué qui à force de traquer la pire ennemie des sciences : l'imagination, tomba amoureux d'elle au point de lui consacrer une demi-douzaine d'ouvrages, étudiant sa place dans l'esprit humain et plus précisément dans les livres, tel un pompier devenu pyromane ou un jardinier cultivant les mauvaises herbes.

On connaît surtout la série consacrée aux quatre éléments (mon préféré : L'eau et les rêves) ; cette fois je passe à un ouvrage moins connu, La poétique de l'espace (PUF), conçu dans le même esprit, où Bachelard nous convie à visiter les espaces clos : maison, nid, coquille, tiroirs, coffres et armoires, à travers les images qu'ils suscitent chez les écrivains et les poètes. «Espace heureux», nous dit l'auteur, mais avec lui on est toujours dans le bonheur. Bonheur de retrouver au fond de nous, en se laissant guider par la rêverie, les émotions élémentaires. Bonheur du retour à un ancien temps où les gens avaient une maison, un jardin, où l'on vivait près de la nature — et j'aime jusqu'à ce petit côté désuet de Bachelard, visible aussi dans ses exemples, poètes souvent oubliés depuis (Yvonne Caroutch, Christiane Barucoa, Hélène Morange, Georges Spyridaki, Louis Guillaume, Jean Bourdeillette...), romanciers démodés comme cet Henri Bosco qu'il porte aux nues, que j'aimais autrefois et que j'aurais sûrement du mal à relire... Mais Bachelard cite aussi Rilke ou René Char, et loin d'être dépassé il m'apparaît comme intemporel, comme essentiel à jamais. Il nous apprend comme peu d'autres le font à prêter attention aux expériences les plus ténues, aux impressions les plus insignifiantes, aiguisant nos divers sens pour nous rendre plus sensibles à l'espace autour de nous, à la nature qui s'éloigne peu à peu de nous ; il nous aide à mieux habiter le monde.

Aquarelle de Carl Larsson. |

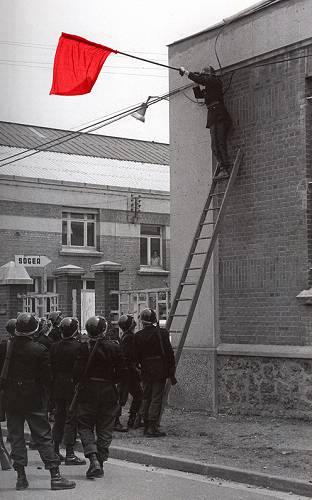

De Gaston Bachelard, philosophe grand lecteur de poèmes, au poète et philosophe Jean-Claude Pinson, la transition est naturelle, même si le décor change. Pinson est un poète à part, adepte d'une poésie narrative et autobiographique, chose insolite à notre époque. Son dernier recueil, Drapeau rouge, publié comme les précédents chez Champ Vallon, confronte le jeune homme d'autrefois, qui eut vingt ans en 68 et crut à la révolution de façon très active, avec le sexagénaire d'aujourd'hui, prof de philo en fac à Nantes. Le texte va et vient entre le bruit et la fureur de jadis et le calme d'une thébaïde atlantique. Pinson n'idéalise pas les événements de 68, ce «maigre simulacre d'épopée», cette «aventure picrocholine partie en vrille», il avoue sa «honte d'avoir été dupe», sans pour autant tout jeter, tout renier, très loin de là ; quant à sa position d'aujourd'hui, rien de simple non plus — le narrateur se scinde en plusieurs moi qui dialoguent, dont l'un s'appelle subtilement Aïe (phonétiquement, «je» en anglais). Une chose est sûre, l'ancien militant n'a pas versé à droite comme tant de ses contemporains virant vieux cons : la saine colère est toujours là, et ce mélange de sérénité et de bouillonnement qui l'habite n'est pas son côté le moins sympathique.

Pinson a beau être un savant poéticien (il publie en même temps À Piatigorsk, sur la poésie, texte théorique mais non dénué de charme, aux éditions Cécile Defaut), sa poésie dans ses débuts était d'une étonnante simplicité. Elle apparaît désormais plus complexe, plus riche en références, en allusions, en ruptures et mélanges, oscillant sans cesse entre ironies diverses et lyrismes variés, verset en prose et vers libre, parole et chant, attirée vers le jazz, grande passion du poète, ce free jazz dont elle retrouve la souplesse, la liberté, l'effervescence, tout en s'interrogeant de façon plus aiguë encore sur ses propres pouvoirs. Chamane, le poète ? Ou brasseur de vent ? Pinson ne conclut pas, il doute, il doutera toujours et cela est bon ; sa poésie s'affirme un peu plus encore comme l'une des plus vivantes et stimulantes qui soient.

Valeureux vainqueurs. |

Le jazz... J'aimerais l'aimer à la folie. Ce que je lis sur lui m'emballe souvent, me fait rêver, mais en l'écoutant je monte rarement aux cieux et redescends bientôt. Je ne m'y sens pas chez moi. La musique dite classique est ma maison d'enfance, d'âge mûr et de vieillesse, demeure immense que je ne me lasse pas d'explorer.

Qui connaît Charles Martin Loeffler ? Né en 1861 à Berlin, il a vécu un peu partout en Europe avant d'émigrer aux USA où il mourut en 1935. D'abord musicien d'orchestre, il finit par se consacrer à la composition. Voici une première mondiale : un disque de ses mélodies, chez Voice of Lyrics, chantées par la mezzo Brigitte Balleys, avec Laurent Martin au piano et Jean-Philippe Vasseur à l'alto. Poèmes de Verlaine, Baudelaire ou Gustave Kahn, atmosphère délicieusement symboliste, trouvailles charmantes, cet homme-là mérite mieux que l'oubli. On dit que le reste de l'œuvre est plein de bonnes surprises. Loeffler fut l'ami du vieux Fauré, cela s'entend parfois — et même, aux meilleurs moments, on s'y tromperait...

Presque.

Il est bon, entre deux aventures, de revenir aux lieux familiers. Ravel, que je croyais bien connaître, Jean-François Zygel me le fait redécouvrir. Une heure de Leçon de musique et l'essentiel est dit. Zygel commence par le plus immédiat (Ravel et la danse) pour nous mener pas à pas vers les sommets de l'œuvre, en douceur, de façon toujours vive et joyeuse quoique sans démagogie. La passacaille du Trio, pourtant austère et dépouillée, n'a jamais été si séduisante. On me dit, à la Médiathèque de Chèvres, que le public s'arrache les DVD du prodigieux pédagogue ; qu'attend-il pour enregistrer de nouvelles leçons ? Le fan-club s'impatiente !

Je vais rarement au théâtre, c'est très mal. Le samedi 23 février, on m'invite à Bobigny pour écouter Je meurs comme un pays de Dimìtris Dimitriàdis que j'ai traduit autrefois. Un texte incandescent, d'une force effrayante, qui n'est pas écrit pour la scène mais ne cesse d'attirer les metteurs en scène. Je l'avais vu en 2003 au théâtre du Rond-Point dans une mise en scène de Yannis Kokkos. Cette fois le texte est porté par deux superbes comédiens, Simon Abkarian et Anne Alvaro, dans une mise en voix sobre et efficace d'Anne Dimitriadis (aucun lien de parenté avec l'auteur). Une petite heure de spectacle. Une intensité incroyable. Un grand moment.

On en reparlera bientôt, de Dimitriàdis. L'Odéon lui prépare un hommage en grand, lectures et mises en scène. Est-ce le début d'une vraie reconnaissance, enfin ?

Le texte français est publié aux Solitaires intempestifs. J'en propose un extrait ici même, dans MADE IN GREECE. Une autre de ses pièces, Homériade, disponible en DVD (Scène nationale d'Orléans), sera donnée à Orléans le dimanche 30 mars.

Les critiques saluant le fabuleux Sweeney Todd de Tim Burton rendent un juste hommage au réalisateur, mais négligent un autre personnage pourtant essentiel : Stephen Sondheim, auteur de la musique et du livret. Sweeney Todd, c'est tout de même au départ un musical — pourquoi ne pas dire un opéra ? On ne sait ce qu'il faut admirer le plus : les lyrics de Sondheim ou sa musique, éblouissante. Cet homme a composé, dit-on, de nombreux musicals parmi les meilleurs du genre, et les plus originaux ; il reste inconnu chez nous. Les Français sont décidément un peu sourds...

On a rarement vu histoire aussi dure, sanglante, désespérante que ce Sweeney Todd. Comment se fait-il qu'on la supporte aussi bien, qu'on se sente malgré tout léger en sortant de la salle ? Magie de la mise en scène, mais aussi de cette musique d'une beauté non moins stupéfiante.

Message personnel à l'auteur des sous-titres : Chapeau, cher confrère.

Tim Burton. |

Autre film qui marche malgré sa qualité, comme quoi le public n'est pas toujours nul : Lust, Caution de Ang Lee.

1942. Shangaï occupée par les Japonais. Une jeune Chinoise chargée de séduire un des chefs de la collaboration, très méfiant, pour que ses copains puissent l'assassiner. Elle parvient à le vamper, mais... Reconstitution historique saisissante, jeu impeccable des acteurs, splendeur du moindre plan, on en a plein la vue et le film se déroule avec une sage lenteur pour nous permettre de bien tout admirer.

C'est le lendemain qu'on juge un film... Lust, Caution s'est éloigné de moi pendant la nuit. Reste le souvenir d'un exercice très soigné, un peu froid, un peu vain, sans ce frémissement qui anime certaines œuvres moins parfaites. La faiblesse diffuse du film vient aussi, sans doute, du scénario : cet homme que l'héroïne tente de faire tuer, elle n'éprouve pour lui ni amour ni haine, ce qui rend son acharnement incompréhensible et le retournement de la fin moins brutal. La musique, genre mélo soft, n'arrange pas les choses.

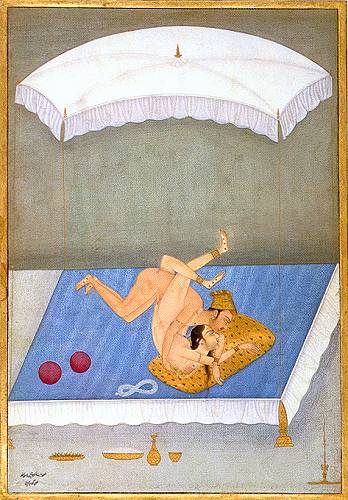

Restent les scènes de sexe ! J'aurai désormais trois grands souvenirs d'érotisme au cinéma : Lady Chatterley de Pascale Ferran, la sexualité lumineuse et heureuse ; L'empire des sens de Nagisa Oshima, vision sombre, tragique, puritaine ; et ce Lust, Caution qui se situe encore ailleurs. On pourrait sourire de l'acrobatique inventivité des figures, mais surtout on est saisi par l'intensité, la cruauté de ces combats charnels, leur beauté inouïe.

Je ne sais plus qui, dans les années 60, disait que si les gens se cachent pour faire l'amour, c'est que l'acte en question est aussi laid que ridicule. Paix à tes cendres, mon pauvre ami.

Les seuls à faire mieux : M. Kama et Mlle Sutra. |

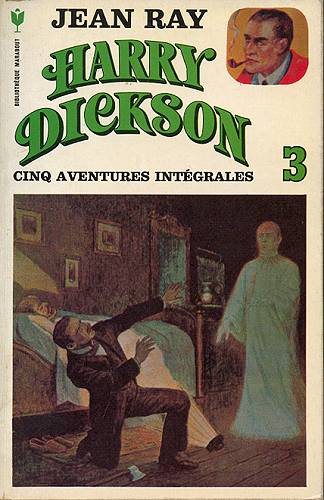

Mon grand film du mois, je ne l'ai pas vu. Nul ne le verra jamais. Tout au long des années 60 on a beaucoup parlé de ce fantôme, dont le tournage fut sans cesse différé, puis abandonné. Pour Alain Resnais, pour nous autres ses fans, Les aventures de Harry Dickson est resté à l'état de rêve. Mais voici que le serpent de mer émerge quarante ans plus tard, quand on ne l'attendait plus, sous forme de livre. Les éditions Capricci publient le scénario, œuvre d'un ami de Resnais, Frédéric de Towarnicki, d'après les très horrifiques histoires policières de Jean Ray parues entre les deux guerres. On nous donne en prime des photos de repérages signées Resnais himself et le récit de l'interminable gestation avortée, où l'on croise, entre autres, Heidegger, Stockhausen et le mine Marceau. Acteurs pressentis : Delphine Seyrig, Dirk Bogarde, Peter O'Toole, Jean Vilar...

On commence avec appréhension la lecture du découpage, exercice toujours ingrat. Stupeur : on est saisi. Le scénariste est allé pêcher dans des dizaines de courts récits la matière d'un extraordinaire patchwork, ordonné, doté d'une progression et en même temps échevelé, fuyant comme les rêves. Quant aux dialogues, écrits dans une langue d'une étrangeté inouïe, d'une densité, d'une présence presque visqueuse, ce sont presque des poèmes ; ils devaient d'ailleurs être ponctués par des chansons, écrites par Towarnicki, elles aussi fortes comme un alcool inconnu.

Ce qui devait être une espèce d'opéra, il ne nous reste plus qu'à le rêver. La postface de l'ouvrage montre en quoi les autres films de Resnais sont tous plus ou moins hantés par lui.

Et nous donc.

Réédition des années 60. |

Faut-il vraiment revenir au réel, au présent ?

Courage, Michel.

Si je ne cogne pas ce mois-ci sur le personnage qui nous sert de président, c'est d'avoir constaté qu'il sait de mieux en mieux se démolir lui-même. Au point que Marianne, longtemps assoupie, semble commencer d'ouvrir un œil... Espérons qu'elle saura voir, au-delà du pantin qui monopolise la scène, les mécanismes secrets qui l'agitent. Car derrière l'histrion, il y a toute une civilisation malade, un cancer profond dont il n'est que la verrue apparente.

C'est ce genre de lucidité que j'apprécie, entre autres, dans Appel d'air, aux éditions Les trois souhaits. Ce petit volume de même pas cent pages, sous-titré «trente auteurs de science fiction s'interrogent sur la France qui se lève tôt», nous donne des textes brefs rédigés en mai 2007 entre les deux tours de l'élection présidentielle, dans la prescience et l'angoisse de ce qui nous attendait. Le titre annonce la couleur : on étouffe déjà. D'accord, la qualité est variable, on est parfois plus près du tract que du récit, et ces images de notre futur proche paraîtront outrées à ceux qui ne veulent rien voir, mais la plupart des auteurs frappent où il faut, sans s'attarder aux personnes, démontant notre société, braquant le projecteur sur la privatisation, la juridisation, le flicage et les désastres qui en découlent. M'ont surtout frappé l'ironie cinglante de Jean-Marc Ligny (épuration électorale), Alain Damasio (omniprésidence) Johan Heliot (privatisation de police-secours) ou Roland C. Wagner («Un boy-scout qui avait aidé une vieille dame à traverser la rue sans lui réclamer son chèque emploi service a été condamné (...) à 10 000 euros d'amende...»), mais il ne faudrait pas dissocier les textes, cette mosaïque où l'on découvre peu à peu notre portrait — violemment ressemblant, hélas.

L'autre jour, dans notre pays, un prof gifle un élève qui l'avait insulté — ce que je n'approuve pas mais peux comprendre ; il se retrouve en garde à vue, puis devant un juge. (Papa est gendarme.)

Un autre jour, devant le lycée de Chèvres, des hommes en bleu sortis d'une voiture agressent verbalement les élèves ; un jeune s'énerve — ce que je comprends aussi, sans l'approuver ; il se prend beaucoup plus qu'une baffe et se fait embarquer, mal en point, sous les yeux de ses camarades.

Où je veux en venir ? Dans un état où la jeunesse est si bien protégée, ces brutes en bleu n'étaient évidemment pas des flics, mais des provocateurs déguisés en cognes ! Des sales gauchistes, à coup(s) sûr(s)... Mais que fait la police ?

Il y a comme ça des moments sombres, mais tous les ans, dans les lycées, février ramène deux journées de soleil : le traditionnel Mardi gras et la Saint-Valentin. Celle-ci n'a jamais, semble-t-il, été fêtée avec autant de faste et de ferveur. Antidote à la dureté des temps ? Jamais vu chez nous autant de bisous, de câlins (même entre filles !) et d'échanges de cœurs dessinés. Même le prof a droit aux petits cœurs — encore un coup de l'esprit de 68. (Qu'en pensent les inspecteurs de police ou d'IUFM ?)

Dans l'une de mes classes, Alexandre s'est coiffé d'un chapeau noir, avec une rose rouge dessus. Quand sa copine, en retard comme souvent, entre et s'assoit à son côté, il lui tend solennellement la rose. De quoi oublier un instant les chiens enragés qui nous tournent autour.

Élections municipales et cantonales à Chèvres. Mes copains écolos me demandent de figurer sur la liste des Verts, pourquoi pas ? Leur programme, où le réalisme s'allie à la générosité, est celui dont je me sens le plus proche. J'admire la compétence et le dévouement de nos candidats, leurs qualités humaines. Il en faut, de la compétence : le moindre dossier, même local, est d'une complexité effarante.

Tout ce que je demande : ne pas être en position éligible...

En avril, on relira des anciens (Hugo, Flaubert...), on lira des modernes. On écrira et traduira en vers. On écoutera de la musique, on ira au cinéma. Les élèves noteront leurs profs sur Internet — le monde à l'envers ! On reparlera de la collection grecque sur publie.net.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Le plaisir qu'on reçoit de la louange n'est pas égal à la peine que fait la critique. On prend l'une pour un compliment, et l'autre pour une vérité.

Lire un propagandiste est aussi ennuyeux que dîner avec un végétarien.

Seul, on finirait par devenir modeste.

Béliers, quelle que soit la position des astres je ne vois rien de bon pour vous, pauvres débiles.

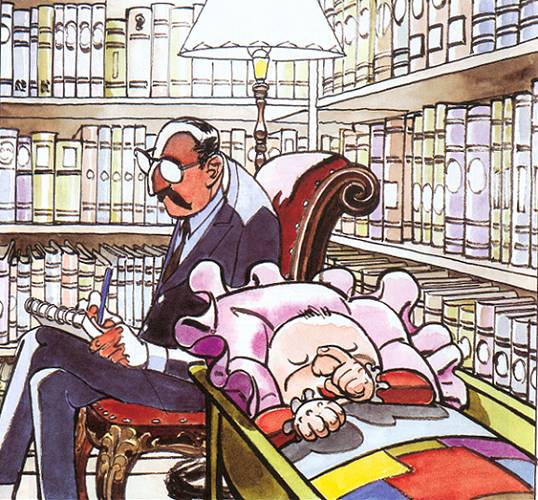

Au fait, avez-vous des enfants ? Si oui, c'est L'encyclopédie des bébés de D. Goossens qu'il vous faut, ouvrage de référence, insurpassable. Si non, achetez-la tout de même, pour savoir ce que vous manquez ; puis, l'absence de rejetons vous laissant du temps pour lire, ajoutez ses autres albums, Panique au bout du fil ou Le messie est revenu (tout ça chez Fluide glacial) ou encore plein d'autres que je n'ai pas encore eu le temps de savourer. Vous trouverez chez Goossens la plus haute spiritualité jointe à un sens aigu de... de... Je ne trouve pas les mots. Goossens, ça ne se décrit pas, ça se prend dans la gueule.

Couverture de L'encyclopédie des bébés, t.3 |