Édition des années 60.

PAGES D'ÉCRITURE

N°53 Février 2008

La vie n'est pas un roman, dit-on avec dédain, alors qu'il lui arrive de faire aussi bien que les romans, voire mieux. Parfois, dans le métro, observant mes compagnons de voyage, je me dis que chacun d'eux a vécu ou vivra ou vit en ce moment une histoire, une au moins, qui mériterait d'aboutir à un livre. Les convenances, la peur d'exposer nos proches aux regards, ou nous-même aux railleries, nous empêchent trop souvent de livrer notre «misérable petit tas de secrets», comme disent après Malraux les puritains de l'écriture.

Heureusement qu'Emmanuel Carrère n'a pas ce genre d'inhibitions. Avec un courage égal à son impudeur, il nous lance à la figure Un roman russe (P.O.L), qui n'est pas un roman, mais une tranche de sa vie : récit du tournage de son film (hallucinant portrait d'un coin de Russie profonde, genre trou du cul du monde) ; chronique d'une histoire d'amour savamment saccagée ; dévoilement d'un terrible secret de famille. Un livre en forme de pansement qu'on arrache, où tout porte à croire que l'auteur se montre tel qu'il est : impossible à vivre, odieux, doué comme personne pour le malheur.

Au début on craint le disparate, eh bien non : les épisodes peu à peu s'éclairent l'un l'autre, et le tout éclaire les livres précédents, dont la folie et l'horreur semblent trouver leur source dans ce grand-père collabo dont la folie a rendu malade sa descendance.

Carrère a vécu, a écrit des années avant de pouvoir sortir de lui, avec une lucidité douloureuse, une simplicité sèche qui fait mouche, ce livre qui couronne son œuvre, la rehausse tout entière et fait du même coup changer de stature à son auteur. Un sacré mec, ce Carrère. On quitte Un roman russe moins assombri qu'ébloui.

Ce petit tas de secrets tant moqué, Mauriac y voyait un trésor, et c'est en partie pourquoi je me sens proche de lui. Lui-même ne s'est jamais vraiment mis à nu, mais il a beaucoup dit «je», l'âge venant. Je me régale de ses Bloc-Notes des années 50, avant la vieillesse gaullolâtre, et même des Mémoires intérieurs. Curieux de voir si ses grands romans d'avant-guerre, que je lisais adolescent avec le respect dû aux classiques, tiennent encore debout.

Le nœud de vipères (1933), dans la vieille édition du Livre de poche où je l'ai découvert jadis. Souvenirs très vagues. Le nœud de vipères ? Une famille déchirée ou père et enfants se crachent leur venin ; le cœur de cet homme où grouillent les serpents de l'égoïsme et de l'avarice. Je dévore cette horrible histoire aussi vite que dans mes jeunes années. Tout cela décidément est très bien fait. Le portrait du héros, saisissant : la noirceur, la misère morale, et pour finir la petite lueur dans la nuit de l'âme. Les autres personnages, «bien campés», comme on disait. Tout s'enchaîne, l'auteur sait où il va. Un peu trop peut-être ? On devine que cet homme odieux, 1) n'est pas aussi noir qu'il le clame, et que 2) il se rachètera in extremis. Ce qui me gêne un peu aujourd'hui, c'est aussi certaines conventions romanesques, et d'abord cette invraisemblance majeure : un tel personnage, avare et misanthrope, écrire, c'est-à-dire souhaiter être lu ? Que d'improbables narrateurs dans la littérature du passé ! À moins que cette confession-là ne soit le démenti implicite de ce que cet homme veut nous faire croire de son mépris des autres ?

Oui, ce Nœud de vipères, malgré plusieurs pages admirables, ne m'a pas vraiment bouleversé ; Mauriac était sans doute un très bon romancier, sans le petit quelque chose de plus ; pourtant je souhaite lire ou relire ses autres romans, alors que même payé je ne voudrais pas me farcir les Chemins de la liberté de Sartre ! Imprudent Sartre, qui se moqua des romans de Mauriac avec une assurance qui aujourd'hui fait ricaner...

Édition des années 60. |

J'ai avoué ici-même il y a peu mon penchant pour Francis Jammes, vénéré de son vivant par Mauriac et pas mal d'autres, et bien oublié depuis. Le poète surnage encore grâce à ses meilleurs recueils, maintenus en vie par Poésie/Gallimard, mais le prosateur a sombré. J'ai dû passer par chapitre.com pour dégoter sa trilogie romanesque, écrite il y a un siècle, dans un volume datant des années 20. Trois brefs romans : Clara d'Ellébeuse, Almaïde d'Etremont, Pomme d'Anis. Trois portraits de jeunes filles d'autrefois, lointains fantômes. Très lointains... Les jeunes filles ont beaucoup changé. La naïve Clara d'Ellébeuse — dont le nom ridicule jusqu'au sublime, apparaissant dans l'un des plus beaux poèmes, m'a entraîné vers ce roman — se croit enceinte à la suite d'un baiser ; du coup elle se suicide. Almaïde, jeune femme solitaire elle aussi, est un peu son double inversé : malgré le poids des convenances elle dit oui à ses désirs, vivant avec un berger adolescent une idylle ultra-sensuelle en sœur aînée de Lady Chatterley. Après ce feu de joie (suivi d'une fin tragique, il est vrai), retour aux frustrations avec Pomme d'Anis, jeune infirme qui refuse un amour à quoi elle n'ose croire, gâchant ainsi sa vie. Thèmes récurrents d'une histoire à l'autre : les familles étouffantes et leurs secrets, la folie qui rôde, l'ignorance où l'on maintient les filles, que Jammes dénonce fermement. C'était juste avant la désastreuse conversion de 1905, qui allait faire de lui un prêchi-prêcheur. Le charme de ces pages anciennes tient à ce mélange de fraîcheur et de vieillerie, à ces imprévisibles chatoiements qui font tour à tour sourire et s'émouvoir.

Comme Flaubert, trente ans plus tôt, paraît moderne ! Vient de paraître en Pléiade, enfin ! le cinquième tome de sa Correspondance, attendu depuis des années. Je me rue dessus. Ce sera la lecture du soir, quelques lettres à chaque fois, rencontre quotidienne avec un vieil ami. Car c'en est un, si intimidant que soit son génie, et décevants certains de ses ronchonnements de vieux réac. Gustave m'est profondément sympathique. Il n'y a pas plus tendre que ce vieil ours, qui tout en n'ayant «aucune illusions sur les masses», «en aura toujours sur les individus».

1876 : il écrit sous mes yeux les Trois contes. À la fin du volume, quatre ans plus tard, en plein Bouvard et Pécuchet, il va claquer à même pas soixante ans. Bon sang ! Je suis plus âgé que Flaubert !

Le Vieux piquerait sans doute une de ses colères en apprenant qu'on a publié ces lettres écrites au fil de la plume, sans brouillon ni gueuloir. Le récit qu'elles composent est certes lacunaire et d'intérêt inégal comme tout quotidien, mais quelle verve même dans les premiers jets, quels éclairs de beauté ici ou là, quels éclairages fulgurants sur son œuvre !

À Croisset il bosse comme une bête, ne s'arrêtant que pour aller piquer une tête le soir dans la Seine. Il ne dort plus :

«Maintenant que je m'aperçois de ma fatigue, je souffle, oppressé comme un gros bœuf qui a trop labouré.»

Dans son sommeil, ça n'arrête pas :

«La nuit, les périodes qui roulent dans ma cervelle, comme des chars d'empereur romain, me réveillent en sursaut — par leurs cahots et leur grondement continu.»

À côté de lui, comme on se sent frivole, flemmard et de peu de foi !

Retour en notre siècle. On me conseille le dernier roman de Xavier Bazot. Bonne idée, j'ai déjà lu Bazot, j'ai même été frappé par Au bord (Serpent à plumes), qui nous emmène parmi les pensionnaires pas mal cabossés d'un foyer d'accueil proche du Périphérique. Il y avait là des qualités humaines et une force dans l'écriture assez rares.

Le nouveau, Camps volants (Champ Vallon), est placé sous le signe de l'errance : un narrateur sans attaches évoque ses rencontres avec divers nomades, artistes de cirque, gitans, marginaux, tous en dehors du jeu social, de la course aux honneurs et au profit. Je me demande comment Bazot parvient à m'emballer avec ce roman presque sans intrigue, qui décrit plus qu'il ne raconte, errant lui aussi d'une scène à l'autre, nous traînant dans les lieux les plus moches, les plus déshérités, parmi ces humbles fiers qui refusent de se fixer avant d'y être contraints ; avec ce texte qui fuit les séductions faciles d'un style bien lisse, et dont les phrases tordues vous prennent d'abord à rebrousse-poil au point qu'après quarante pages, découragé, j'ai failli laisser tomber. Mais la lecture est une aventure ! Le lendemain, miracle : soudain je suis entré dans le livre. L'ahurissante phrase bazotienne s'accorde soudain à son objet avec une telle justesse, une telle splendeur souvent, que je me sens obligé de l'analyser, voir le COUP DE LANGUE de ce mois. Subjugué peu à peu, je vais rester sous l'emprise de ce récit étonnant, qui parvient à nouer naturellement la description du réel le plus terre-à-terre avec une réflexion quasi philosophique. Un presque documentaire qui est aussi une méditation sur le thème de l'homme aux prises avec l'espace et le temps, une incitation à mieux sentir l'espace, à mieux habiter le monde — moins une simple lecture qu'un voyage, de ceux qu'on n'oublie plus.

Photo Michel Lamoureux. |

On m'a aussi recommandé Le rapport de Brodeck, roman de Philippe Claudel (Stock), l'un des succès de la rentrée. Un gros roman fort ambitieux, sur le thème de l'exclusion d'un étranger par le groupe. Dans un village du fin fond de l'Europe centrale germanophone, un visiteur trop distingué, trop excentrique finit massacré par les hommes du coin ; le seul innocent, l'intello du bourg, rescapé des camps où l'avait envoyé sa différence d'origine, est chargé de rédiger un rapport sur le meurtre et se trouve lui-même sournoisement mis au ban.

Cela me gêne de démolir ce pavé. Non vis-à-vis de l'auteur, couvert de gloire et d'argent et qui ne me lira pas, mais par égard pour les amis chers et sûrs qui me l'ont conseillé. Pour eux j'aurais voulu aimer ce livre, adroitement construit par vagues de retours en arrière subtilement amenés. On y trouve plusieurs scènes puissantes. On y voit planer, c'est vrai, l'ombre de Kafka. Mais Kafka en aurait fait un récit d'une centaine de pages d'une maigreur tendue, inquiétante. Claudel, lui, se laisse aller. Il se fourvoie gravement dans les scènes du camp, frisant le Grand-Guignol, qu'il aurait dû totalement couper. Surtout, il se perd dans les détails oiseux, les circonvolutions d'un style fleuri, alourdi d'adjectifs et de comparaisons perpétuelles.

«La nuit avait jeté son manteau sur le village comme un roulier sa cape sur les restes de braise d'un feu de chemin. Les maisons, avec leurs toits recouverts de longues écailles de bois de pin, laissaient échapper des fumées lentes et bleues et faisaient ainsi songer au dos rugueux de vieux animaux des époques fossiles.»

Deux lignes plus bas :

«...ces dernières journées de septembre avaient été chaudes comme des fours de boulanger. Je me souviens que j'ai regardé le ciel et que je me suis dit, à voir toutes les étoiles ainsi pressées les unes contre les autres, à la façon d'oisillons qui ont peur et qui recherchent compagnie, que bientôt nous plongerions d'un coup dans l'hiver. L'hiver, qui chez nous est long comme des siècles embrochés sur une grande épée etc.»

Après avoir cru dix fois abandonner, je suis tout de même arrivé au bout en zappant les fioritures et toute la mauvaise graisse de ce livre obèse. Épuisé comme le visiteur d'une expo de peintres pompiers saoulé par un tourbillon de couleurs brutales comme des claques sonnant ainsi que des coups de grosse caisse !!!

Ce travail appliqué, scolaire, a obtenu le Goncourt des lycéens à l'unanimité. Que dire ? Les lycéens ont déjà fait bien pire en attribuant, par exemple, leur Renaudot de 2005 à Festins secrets de Pierre Jourde...

Je suis snob, d'accord, mais je me soigne. Ne pas aimer un best-seller, c'est pour moi un plaisir très mitigé. Voilà pourquoi, quittant Claudel un peu tristement, je décide de faire une nouvelle tentative chez les stars du box-office. L'heure d'Amélie Nothomb a sonné.

Ma fille, qui travaille chez Albin Michel, la connaît et apprécie beaucoup la personne. La star, me dit-elle, est restée simple et gentille. J'ai peu fréquenté ses livres : Péplum, jadis, ne m'a laissé aucun souvenir. Dois-je rester bloqué sur cet échec ? Je me laisse offrir Ni d'Ève ni d'Adam, son petit dernier. Ce prétendu «roman», comme le veut la mode, est un récit ouvertement autobiographique, racontant l'idylle que vécut l'auteure à vingt ans avec un jeune Japonais au Japon. Eh bien c'est très sympa. Vif, drôle, charmant, bien vu. Voilà une écriture de soi qui trouve la distance et le ton qu'il faut. C'est parfois un peu léger sans doute, mais ô surprise, certaines pages soudain vous transportent et l'ascension du mont Fuji, une vraie merveille, nous fait carrément décoller. Amélie, je reviendrai sûrement vous voir, bien que vous n'ayez nul besoin de moi.

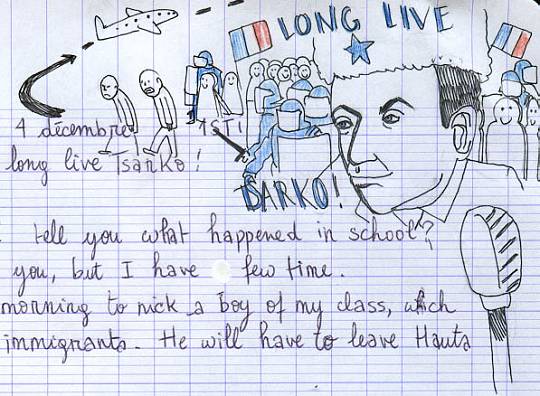

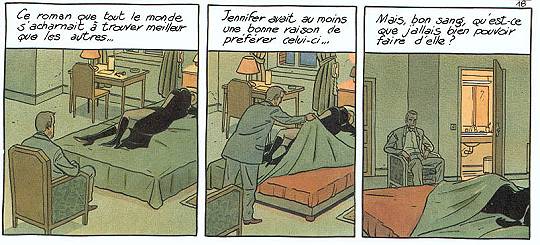

En BD, ce mois-ci, pas de découvertes, mais le plaisir d'une nouvelle virée avec maître Cosey, grand arpenteur de la planète. Son Voyage en Italie (Aire libre), déjà vieux de vingt ans, nous balade sur trois continents. Deux amis du Colorado, revenus de la guerre du Vietnam, retrouvent en Italie quinze ans plus tard la femme dont ils étaient tous deux amoureux fous, flanquée d'une petite orpheline cambodgienne qu'elle veut faire entrer aux Etats-Unis... Cosey a l'art d'inventer des histoires en même temps surprenantes et discrètes, intimistes et se déployant dans les grands espaces. Et puis comment ne pas être attiré par ses personnages, si proches de nous alors qu'ils nous fuient toujours plus ou moins ? Par sa tendresse ? Par ses touches d'impalpable humour ?

Pas guéri... |

Le livre de papier, nous y sommes tous attachés de façon viscérale, fétichiste. Ce qui n'empêche pas certaines infidélités — plus apparentes que réelles. Le livre audio m'intéresse, moins pour la poésie sans doute (les lectures de poèmes par des comédiens me hérissent neuf fois sur dix) que pour la prose. Me tombe dans les mains un CD consacré à Nathalie Sarraute, belle occasion de revenir à deux textes essentiels : Tropismes, le premier livre, aux tâtonnements passionnants et déjà si aboutis ; L'usage de la parole, chef-d'œuvre du grand âge. Sarraute est pour moi l'un des auteurs qui ont le plus travaillé la dimension rythmique, musicale de la langue — d'où l'intérêt d'entendre ses phrases.

En alternance, les voix de Madeleine Renaud et de l'auteure elle-même. La grande comédienne d'abord, très Comédie française, on met le ton, on fait un sort à chaque mot ; puis l'auteure : sobriété, fluidité, plénitude, le texte non plus découpé en rondelles et frisettes, mais enfin porté, coulé, vivant. Quelle leçon ! Y compris pour Madeleine Renaud, semble-t-il, qui dans les morceaux suivants semble s'aligner un peu, avec toute son intelligence, sur l'admirable lecture sarrautienne.

Je m'aperçois que cette audition, loin de me détourner du livre, aiguise mon désir de retourner à l'écrit, tant de finesses m'échappant dans ce déroulement continu de la parole qui m'empêche de revenir aux détails. Ce qui rend la lecture traditionnelle si précieuse, c'est justement, au sein de l'immense travelling, les gros plans, les arrêts sur image qu'elle permet.

Années 50. |

Autre faux concurrent du livre de papier : le texte électronique. Lorsque François Bon m'a proposé de me joindre à l'aventure publie.net, les éditions en ligne qu'il vient de créer, en y ouvrant une collection grecque, j'ai sauté dans sa barque. Elle est pour moi une arche de Noé, où des trésors autrement perdus attendront les lecteurs curieux. Proses et poèmes publiés mais épuisés, ou inédits, j'ai dans mes tiroirs de quoi faire une douzaine de volumes immatériels. Depuis des semaines, Carole et moi passons des heures en maquettes et manipulations informatiques. Résultat : trois titres disponibles, bientôt quatre, et le sentiment de vivre le début d'un grand voyage.

L'autre jour, près des Halles, rencontre autour de François Bon sur le thème du livre électronique. Bouillonnement de projets et de problèmes, de craintes et d'espoirs. Je dois m'éclipser avant le début, mais j'aurai pu au moins serrer enfin la pince à François Bon. Nous nous lisons mutuellement, nous correspondons, nous travaillons de conserve pour publie.net, mais je ne l'avais encore jamais rencontré.

Je le connaissais par les photos, mais me frappe la jeunesse du visage sous la tignasse blanche, la chaleur et l'énergie que le bonhomme dégage. C'est donc lui, le grand agitateur, l'ouvreur de chemin, l'homme le plus précieux du moment dans notre petit monde des livres. Je crois que j'ai pris le bon bateau.

Au cinéma, comment ne pas courir voir le nouveau film d'Abdellatif Kéchiche ? J'avais aimé son précédent, L'esquive. La graine et le mulet ne suscite partout que des louanges. De fait, la première partie est un portrait des immigrés maghrébins admirablement juste, chaleureux sans complaisance, d'un naturel et d'une vie incroyables. La scène du couscous familial, grâce à une direction d'acteurs qui touche à la magie, est tout entière touchée par la grâce. Les jeunes actrices font des prodiges. On est au bord du chef-d'œuvre. Hélas... Peu à peu le film se met à pédaler dans la semoule. Lorsque dans l'histoire l'ouverture du restaurant à couscous tourne au fiasco, le scénar l'imite : la disparition de la graine est une péripétie de hasard qui sonne faux, ne s'inscrivant pas dans la logique des caractères ; la mise en scène déraille elle aussi, la graine nourrissante remplacée par l'alcool frelaté d'un suspense artificiel et d'une danse du ventre assez lourde, ainsi filmée du moins. Kéchiche retombe dans son travers majeur : la prolixité, l'impuissance à sentir quand c'est trop long, dont on espère qu'elle ne va pas s'aggraver au point d'étouffer de plus en plus ses films.

Cette faiblesse criante, pourquoi si peu de critiques l'ont-ils relevée ?

Casque d'or de Jacques Becker, vieux d'un demi-siècle, déjà vu autrefois. Signoret et Reggiani aussi parfaits que dans nos souvenirs, devenus légendes, archétypes, mais ce qui me frappe tout autant cette fois-ci, c'est la mise en scène. Économie, maîtrise du tempo, avancée tranquille, inéluctable qui fait sentir la tragédie avant même qu'elle n'arrive : Becker n'était pas une vedette, mais ce film-là est plus beau, plus fort que certains films de certains génies proclamés...

Simone et Serge. |

Alain Cavalier toujours. L'écriture de soi encore. Le filmeur de 2005 en DVD : petits riens de la vie quotidienne, instants cueillis dans une masse énorme d'images (Cavalier, dit-on, filme tout le temps) et assemblés selon un ordre secret, toujours surprenant. On nous montre non sans audace le corps nu de la femme aimée, le visage de l'auteur affreusement défiguré après une opération, la dépouille mortelle du père, mais avec une douceur et une pudeur extrêmes.

Pudeur...

Mot soudain étrange, incongru.

Les frasques de l'excité au pouvoir, qui virent à l'autocaricature, donnent à l'époque des couleurs flashy. On en parle partout, de l'impudeur du Nabot, faut-il en rajouter ?

Cet homme donné comme un génie de la com' et qui se met à visiblement déconner, qui est en passe de lasser jusqu'aux plus abrutis de ses partisans, dérape-t-il de façon incontrôlée, dépassé par ses démons, ou au contraire, s'agirait-il d'un suicide conscient, provocateur — mais alors pourquoi ? Ce type dont tout me sépare, que je croyais incurablement simple et prévisible, pourrait-il se révéler complexe et mystérieux ?

Tsarko chassant l'Étranger. |

Je l'apprends ce mois-ci : parmi les volkonautes, il y a une sarkozyste !

Après tout pourquoi pas ? J'ai des amis à droite et connais des connards à gauche ; la personne en question est aussi estimable que sympathique ; tout de même, je me sens tout chose à l'idée qu'on puisse apprécier en même temps le style du Microbe et le mien.

Il est vrai que bien des gens, je suppose, soutiennent le personnage faute de mieux, voyant en lui l'unique rempart contre ces bolcheviks assoiffés de sang que sont les bons bourgeois raisonnables du PS.

Les horreurs de la politique sécuritaire, les expulsions indignes : arrêtons d'en faire un plat ! Quelques bougnoules un peu bousculés, c'est le prix à payer pour notre richesse et notre quiétude. Et puis d'autres ont fait pire autrefois ! Tiens, Hitler, c'était pas pire ?

Oui, sauf que pour moi cette verrue sur la joue de Marianne, c'est le signe d'un cancer profond. J'en reparle, de cette France malade, dans le JOURNAL INFIME de ce mois.

Mais revenons à la lecture. Caroline Pigozzi, qui officie dans Paris-Match, vient de nous pondre un émouvant article sur la famille Bruni. Plutôt que de se le farcir in extenso, on lira l'excellente Gazette n°4 d'Arrêt sur images, sur Internet. Judith Bernard, plus en forme que jamais, y démonte avec une allégresse cruelle ce monument dégoulinant de bons sentiments, lourds comme ses déluges d'adjectifs et creux comme ses phrases boursouflées. Pire que Claudel (Philippe).

Espèce de salopard ! s'écrient les volkonautes. Et en mars, sur quels malheureux vas-tu te défouler ?

En mars, rien que du respect. On retrouvera Flaubert et d'autres grands ancêtres. On accueillera comme d'hab quelques nouveaux et quelques habitués. Pajak se racontera une fois de plus. Pinson sortira le drapeau rouge de l'armoire aux souvenirs. Il y aura des films de Jacques Tourneur, des musiques rares (Stoeffler, qui le connaît ?) Les mieux entraînés me suivront à vélo jusqu'aux nouveaux villages qui poussent dans la campagne francilienne, où des rencontres nous attendent.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Un monument littéraire peut nous laisser une impression de majesté stérile quand un polar de deuxième rayon, dont on a tout oublié de l'intrigue et des personnages, nous a marqués pour longtemps grâce à une seule image peut-être...

Je suis tellement musicien que je peux tout à fait me passer d'écouter de la musique.

...la nuit, le silence, le secret permettent d'entendre une musique dont l'écriture serait la version provisoire et assourdie, une transaction entre l'invisible et le jour.

Période faste pour les Poissons, puisque tous les malheurs qui les accableront ce mois-ci (Neptune dans le décan de Vénus, forcément) seront adoucis par une lecture euphorisante : celle des albums de Jean-Claude Denis, rêveurs et subtilement planants. Ils commenceront par les derniers : Quelques mois à l'Amélie et Le sommeil de Léo, sans oublier ensuite l'étrange L'ombre aux tableaux, et il y en a d'autres ! Veinards de Poissons...

Quelques mois à l'Amélie (Aire libre). |