Lacarrière à Salamine, années 60.

PAGES D'ÉCRITURE

N°52 Janvier 2008

Julien Gracq nous quitte à 97 ans, on ne devrait pas s'étonner, ni se sentir un peu perdu soudain, comme si ce vieillard solitaire et fragile avait pendant tout ce temps veillé sur nous. Il nous reste l'essentiel, ses livres, et au premier rang deux formidables incitations à lire et écrire : Lettrines, En lisant en écrivant.

Reste aussi le regret de ne pas avoir osé envoyer au vieil homme, dans sa retraite des bords de Loire, ce petit mot très bref : MERCI.

Mea culpa !

«Pascal, Claudel, Mauriac à l'Index sur volkovitch.com», proclamait l'annonce de décembre, envoyée à deux cents volkonautes répertoriés. Annonce maladroite, puisque certains de mes lecteurs, et non des moindres, ont cru que ces messieurs étaient bannis du site ! Je ne faisais qu'annoncer l'entrée en service du nouvel Index, qui permettra, au contraire, de mieux les retrouver. Que MM. Pascal et Mauriac me pardonnent, eux qui m'inspirent une admiration inusable.

Comment réparer l'erreur ? Je promets de relire et chroniquer bientôt Mauriac — soit le très riche et stimulant Bloc-notes, soit plutôt ses romans lus jadis, oubliés depuis, à redécouvrir. Quant à Pascal, dont les Provinciales m'ont ébloui ces derniers temps, je le retrouve dès ce mois-ci — pas dans ses œuvres cette fois, mais au prétexte d'un roman où sa silhouette apparaît.

Dans Le désert de la grâce, récemment paru chez Actes Sud, Claude Pujade-Renaud raconte Port-Royal depuis la création du monastère jusqu'à sa chute et un peu au-delà, de 1620 à 1720. Pourquoi revenir après tant d'autres sur cette page d'histoire, si extraordinaire soit-elle ? D'abord, le projet de l'auteure est original en ce qu'il nous place du côté des femmes. Pascal n'occupe que quelques pages ; Racine joue un rôle plus central, mais le livre nous offre d'abord une somptueuse galerie de portraits féminins : religieuses (ou postulantes empêchées par les persécutions), recopieuses et passeuses de textes interdits, maîtresses femmes presque toutes, d'un courage et d'une grandeur d'âme impressionnants, tenant tête au despote Louis XIV. À ce thème de la lutte contre l'oppression se combine celui des relations familiales : témoin la famille Arnauld, fondatrice de Port-Royal (on se perd un peu entre toutes ces moniales de choc, mères et filles, nièces ou cousines), mais aussi la famille Racine, dont la fille, enquêtant sur la vie du père disparu, découvre peu à peu un être complexe, déchiré — c'est là l'épine dorsale, la ligne de crête du roman.

Car il s'agit d'un roman, c'est écrit dessus, et j'ai bien un peu bougonné au début de me retrouver une fois de plus dans ce genre bâtard où l'on ne peut démêler entre l'Histoire et la fiction. D'autant que j'étais gêné ici ou là dans ma lecture par de menues maladresses, anachronismes en tête. Le discours des personnages sur la sexualité, notamment, n'a pas vraiment la retenue et le drapé d'époque...

Bougonné aussi de ce que l'auteure fasse éclater le récit en une série de retours en arrière où l'on achève de se perdre. Là j'ai carrément tort : il fallait que le lecteur quitte le confort plan-plan de la narration chronologique pour être plongé dans une espèce de cauchemar où tout, de génération en génération, de brimades en exactions, se répète sans fin. Il fallait que la romancière puisse organiser sa matière de façon dramatique, en débutant par exemple — ouverture saisissante en forme de marche funèbre — sur la profanation du cimetière de Port-Royal, en 1712, par les sbires du tyran versaillais. Scène terrible, comme beaucoup d'autres qui vont suivre. L'auteure joue pleinement des privilèges du romancier, qui est de donner vie aux morts. On ne sait ce qui vient de ses sources ou de son imagination, mais grâce à elle on voit, on touche, on hume : elle sait nous restituer jusqu'aux odeurs les plus physiques, comme la puanteur des corps jamais lavés, résumant tout ce siècle décidément irrespirable, entre l'air raréfié de la spiritualité janséniste et les miasmes du cloaque de la Cour.

Sympathiques, les gens de Port-Royal ? En tant que victimes, oui bien sûr, mais s'ils avaient pris le pouvoir ? Mais justement, ne les aime-t-on pas comme l'incarnation de la résistance au Pouvoir, de ce qui ne peut que fuir éternellement le Pouvoir ?

Claude Pujade-Renaud m'a rarement convaincu tout à fait, sauf dans Belle-mère (Actes Sud), beau roman doux-amer. Et pourtant je l'aime, et je le prouve, puisque je plonge aussitôt dans son roman précédent, Chers disparus, chez Actes Sud encore, dont la démarche est voisine. Même projet mêlant Histoire et fiction, même tendresse admirative pour des personnages de femmes, même éclatement du récit : cinq portraits se succèdent, ceux de veuves d'écrivains, Jules Michelet, Robert Louis Stevenson, Marcel Schwob, Jules Renard, Jack London. Dispositif original et subtil, car certaines de ces femmes ont eu des relations entre elles, leurs parcours se font souvent écho et tout un jeu de miroirs se déploie ainsi peu à peu.

Et quand bien même on lirait chaque portrait séparément, on se régalerait tout de même, tant les cinq épouses ont du caractère, presque autant que leurs époux. Voilà une succession de scènes qui vont du pittoresque à l'ahurissant, où le corps, les fonctions naturelles, la sexualité au premier rang, tiennent comme il se doit un rôle essentiel — et cette fois le discours sur le sexe paraît bien moins anachronique. Les échos et les jeux de miroir, d'ailleurs, s'étendent à l'autre livre que je me félicite d'avoir lu presque en même temps, puisque là aussi rôde le même thème de la confusion des rôles familiaux, avec l'inceste en motif récurrent, plus ou moins visible. À quoi s'ajoute une dimension supplémentaire, plus personnelle : l'auteure était femme d'écrivain elle aussi, son mari Daniel Zimmermann est mort — ce qui donne à plusieurs pages un frémissement supplémentaire.

Bref, tout cela, quelques légers flous mis à part, est rudement bien ficelé, sans compter qu'on en ressort avec une furieuse envie de lire ou relire ces messieurs — Michelet, Stevenson et Renard en tête.

Si Jacques Lacarrière, disparu il y a peu, a lui aussi tâté du roman historique, sa Marie l'Égyptienne ne restera sans doute pas son chef-d'œuvre. Mais d'autres livres de lui ne cessent de m'accompagner, des livres qui m'ont ouvert des fenêtres et agrandi l'horizon : Chemin faisant, récit d'un voyage à pied dans la campagne française d'il y a trente ans ; L'été grec, où la Grèce, telle qu'elle était avant que je la fréquente, ne s'est jamais montrée aussi belle ; Les hommes ivres de Dieu, sur les ermites des premiers siècles chrétiens, que le chroniqueur parvient à me rendre sympathiques, alors que les païens de l'époque me sont désormais plus proches. Mais Lacarrière aimait autant les païens, il avait le cœur immense, il aimait tout et tout le monde, ou presque ; c'était même l'un des rares écrivains à faire de la gentillesse un outil d'écriture d'efficace, alors qu'il est tellement plus facile d'écrire méchant.

Lacarrière lui-même s'attira des haines ; des profs de fac jalousaient le succès public de cet intrus, dépourvu de titres universitaires, qui braconnait sur leurs terres sans permis. D'autres, et j'en suis, ont aimé en lui l'homme libre, voire libertaire — même s'il dut souvent cachetonner pour nourrir la petite famille. J'aime cette passion, ce vent salubre qui souffle sur presque toutes les pages qu'il a écrites, et j'admire aussi que ce vadrouilleur des siècles anciens, qui tutoyait Hérodote et faisait revivre le passé le plus lointain comme personne, ait été en même temps un observateur chaleureux du présent. Parmi mes livres essentiels, mes manuels d'apprentissage, il y a aussi Ce bel aujourd'hui, paru en 1989, où Lacarrière photographie notre monde moderne en une série de brefs tableaux, deux ou trois pages, à commencer, je le cite, «par ce qu'il offre de plus décourageant et de moins poétique : aéroports, raffineries, supermarchés, pylônes, grues, tankers». Il s'agit d'apprendre à mieux regarder ce qui nous entoure, à en déceler la secrète beauté. À aimer le monde. Projet d'utilité publique et mission accomplie : châteaux d'eau, éoliennes, autoroutes, Concorde et TGV, croqués par lui avec acuité, humour, tendresse, nous laissent voir leur plus beau profil.

Cette exemplaire leçon de regard est reparue en 1998 chez Ramsay sous le titre Ce bel et nouvel aujourd'hui, pas génial à vrai dire, augmenté de treize nouveaux textes. Aujourd'hui, dix ans plus tard encore, si ce monde actuel d'il y a dix et vingt ans commence à glisser dans le passé, son charme n'en est pas moins grand. Et la leçon reste neuve à jamais.

Lacarrière à Salamine, années 60. |

Encore un recueil de textes brefs dû à quelqu'un que j'aime. Pleut-il, de Franz Bartelt, chez Gallimard, brode sur des sujets minuscules, ce qui me concerne. Je m'en régale d'avance et me prépare pour une bonne leçon, mais que se passe-t-il ? Je reconnais bien le paysage (campagne ardennaise pluvieuse), le sourire doux-amer, le sens du dérisoire, le coup de patte et le tour de main, oui mais justement, ici l'auteur en fait juste un peu trop. C'est dangereux, un petit sujet : on est tenté de faire mousser ce presque rien, on s'enivre de sa virtuosité, on s'emballe.

Pourtant, à côté de tours de force un peu lourds, on retrouve çà et là de très fines remarques, des pages charmantes («Max et les millefeuilles») et d'autres admirables (le conte de Noël, les éloges de l'ennui, de la fatigue) au point de justifier, me semble-t-il, la lecture de l'ensemble. Après tout, pour atteindre certains hauts lieux, il faut d'abord traverser des déserts...

Dire du mal de ce type épatant... Heureusement qu'il ne me lira pas. Pour me faire pardonner, je me dois de citer un long passage très barteltien, cher à mon cœur en ce qu'il dégonfle les baudruches :

«La page se fait selon une force qui lui appartient en propre et qui ne dépend que très moyennement de l'auteur qui se mêle de la rédiger, pensant, naïvement, qu'il y serait pour quelque chose, alors qu'en lui c'est la nature qui s'exprime, comme elle s'exprime dans la croissance de l'arbre, dans l'évaporation de l'eau ou dans le métabolisme des êtres vivants.»

Exagéré, vraiment ? Même si Bartelt en rajoute un peu, n'est-ce pas là une pensée éminemment salubre ?

Bartelt adore Dhôtel, son voisin ardennais. Il lui a même consacré tout un livre, Au pays d'André Dhôtel (Traverses), le premier que j'aie lu de lui, où se trouvent certaines des plus belles pages écrites sur Dhôtel — et dieu sait que la concurrence est rude.

Toujours vivant, Dhôtel. On réédite encore des nouvelles de lui égarées dans d'anciennes revues, comme ce Club des cancres de 1939 que nous restitue la Table Ronde. Nous revoici au Dhôtelland, comme toujours, avec une surprise pourtant : l'Histoire, la grande, fait irruption dans ce monde intemporel avec la déclaration de guerre en 39. Si d'autres nouvelles du même récemment exhumées sont des merveilles, et si Dhôtel n'est jamais mauvais, ce bref Club des cancres ne se hisse pas, sans doute, au niveau de Beauté ou Quand je te reverrai, deux étonnants recueils récemment parus chez Phébus. Mais il s'accompagne d'une longue et belle postface d'un autre excellent écrivain dhôtellâtre, Jean-Claude Pirotte.

En la lisant je prends conscience de ce que les plus fervents lecteurs de Dhôtel parlent toujours de lui avec pudeur et légèreté, un sourire au coin des lèvres. Quelle différence avec d'autres fan-clubs, celui de Kazantzàkis, par exemple, aux allures de secte, où l'écrivain se retrouve statufié, gourouïfié. Nous autres amis de Dhôtel sommes plutôt des enfants suspendus aux lèvres d'un oncle bien-aimé, lequel, professeur de son métier, n'en refuse pas moins toute pose et tout esprit de sérieux, et dont les histoires nous apprennent un tas de choses mais en douce, mine de rien. Chez Dhôtel, l'essentiel n'est pas dit, on ne sait même pas ce que c'est, on ne fait que le pressentir et c'est sans doute pourquoi cette expérience fugitive en émeut tellement certains, et pourquoi tant d'autres lisent Dhôtel sans rien capter, comme si les phrases étaient transparentes, ou écrites à l'encre sympathique.

Curieux aussi, cette forte proportion d'écrivains parmi les dhôtelliens passionnés. Un écrivain pour écrivains, lui dont certains doctes répètent qu'il n'a «pas de style», qu'il «écrit mal» ! Il suffit d'ouvrir un peu les yeux pour voir avec quelle finesse — là aussi, en toute discrétion —, l'écriture dhôtellienne exploite les ressources de la langue.

Dhôtel, Modiano : deux obsessionnels qui ne cessent de revenir sur leurs traces et dont chaque livre apparaît comme une nouvelle variation sur le même thème, ou le même paysage vu toujours sous un angle nouveau. Avec eux, chaque lecture nouvelle enrichit les précédentes, qui à leur tour l'enrichissent. C'est comme un retour dans une maison de famille, et en même temps le contraire : il n'y a pas de maison, mais une errance infinie.

Sédentaire et en même temps nomade, Modiano revient donc inlassablement arpenter son territoire, Paris intra muros, et c'est tout naturellement que ce nième roman, Dans le café de la jeunesse perdue (Gallimard), s'organise autour du thème de l'Éternel Retour. Certains romans de Modiano tendent vers l'épure et le presque rien ; celui-ci serait plutôt complexe, polyphonique, avec ses trois narrateurs tournant autour d'une femme mystérieuse qui finira par leur échapper dans la mort. Car tout nous échappe comme toujours, voilà pourquoi ces livres nous blessent et nous ravissent, celui-ci surtout, l'un des plus forts, son histoire tournant lentement, de plus en plus hallucinée, avec ses personnages fantômes, ses lieux disparus, ce Paris de fantasmagorie qui sous les yeux des héros évoque tour à tour une ville de province, la Sologne, un port méridional, la mer, la haute montagne, la Russie, le Tibet...

Autre point commun avec Dhôtel : une écriture simple, classique, aux finesses impalpables. Mais l'auteur du Verbier doit avouer qu'en lisant — faut-il qu'il soit bon, le Modiano nouveau — il a eu bien du mal à se concentrer sur l'agencement des mots, tant il était pris par la sournoise magie du récit.

Photo Robert Doisneau. |

Modiano, Dhôtel, Lacarrière, Bartelt, Pujade-Renaud, rien que des têtes familières... En BD, de même, je reste en terrain connu avec deux monstres sacrés :

le grand Tardi qui sort en fanfare le nouvel épisode des aventures d'Adèle Blanc-Sec, nouvel hommage aux feuilletons d'autrefois, où la verve de l'auteur, dans le dessin comme dans les mots, s'est rarement montrée d'un aussi beau noir, d'une frénésie aussi déchaînée — ô plaisir de ne plus rien comprendre à cette histoire de fous ;

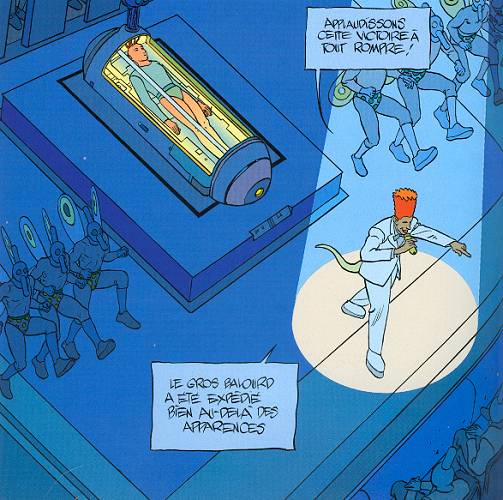

et maître Moebius, qui se surpassa naguère, ou du moins se lâcha plus encore, dans Sra, l'ahurissant cinquième volume du Monde d'Edena, où la sérénité planante des premiers épisodes fait place à un délire narratif et pictural constant dont on sort à bout de souffle, incapable là aussi de résumer quoi que ce soit. Mais de quelles profondeurs Moebius a-t-il tiré tout ca ? Si le dernier Tardi semble sorti d'une biture au pinard, le cauchemar signé Moebius a plutôt des allures de trip dû à une drogue inconnue, genre LSD...

Tiré de Sra. |

Alors vraiment, rien de neuf ce mois-ci ? Pas de jeune prometteur, d'inconnu talentueux, de vieux maître oublié ? On s'encroûte !

Objection prévue. Mon objectif : une découverte au moins par mois. Question d'hygiène mentale — la mienne et celle d'éventuels lecteurs. La rencontre avec une voix nouvelle, le trouble d'abord, puis l'adhésion, puis l'enthousiasme, quelle griserie, quelle preuve qu'on est toujours vivant !

Sur la foi d'un article louangeur dans un journal souvent fiable, qui évoque Nerval, André Breton et Villiers de l'Isle-Adam à propos d'un presque premier roman — le collègue a pompé sur la quatrième de couv —, j'ouvre la chose en me léchant les babines. Eh bien la jeune auteure a beaucoup de talent. On le devine à certaines touches fugitives, comme «une élégance aquarelle, noyée mais lumineuse» ou ce type penché sur son whisky «comme un lunatique sur son puits». On se rend compte aussi, hélas, que rarement talent fut à ce point gâché. On sent la jeune surdouée crispée en permanence par la volonté d'être originale et intelligente à tout prix, à toutes les lignes. Ses personnages eux-mêmes s'ingénient à sortir du commun ; si l'un d'eux fume, il roule ses cigarettes — dans quoi ? Dans le papier bible de ses Pléiade, oui ma chère. Tout cela primesautier avec lourdeur. On n'y croit pas un instant.

Je repense à ce que me disait Echenoz un jour : Il faut être un peu con quand on écrit des romans...

Notre jeune romancière est agrégée, nous informe l'éditeur maladroit — comme si l'agreg aidait à écrire ! Elle a surtout trop oublié d'être conne.

Désir d'entrer malgré tout dans cette histoire qui se refuse brutalement. Je n'aime pas m'avouer vaincu. Je m'obstine, comme le cycliste frigorifié en hiver, allez courage, encore quelques bornes, ça va se réchauffer... Puis je craque en rase campagne, après cent pages qui ont duré comme autant de kilomètres.

Tu vieillis, mon pauvre ami.

Le même soir, ma fille, qui travaille chez Albin Michel, m'offre le dernier Nothomb. Voilà qui serait davantage dans mes cordes désormais.

Curieux de le lire, mais pas tout de suite. Il me faut d'abord, pour frimer, un auteur un peu plus rare.

Sauvé in extremis par Brice Matthieussent. Beaucoup de gens connaissent ce grand traducteur (Ford, Fante, Bowles, Harrison, Easton Ellis, c'est lui), mais sait-on que cet homme écrit aussi ses propres livres ? L'ami Jean-Pierre Richard (autre grand traducteur) me signale l'existence de son Tom Tit dada, publié avec une grande élégance par La Pionnière et passé inaperçu l'an dernier. Les Tom Tit, qui s'en souvient ? étaient des livres de science amusante destinés à la jeunesse, parus voilà plus d'un siècle. Matthieussent en a tiré vingt-quatre images illustrant des expériences bizarres, chacune flanquée d'un texte de son cru plus bizarre encore qui la détourne sciemment, violemment, dans un délire contrôlé où l'association libre et les jeux de mots jouent un rôle majeur comme chez l'analyste, et où les retours à l'enfance (Tintin, Charlot) voisinent avec des fantasmes plus adultes... On se demande à quoi sert ce jeu d'une gratuité apparemment totale, avant de comprendre qu'il s'agit, là encore, de pédagogie — si drôle et réjouissante soit-elle ; qu'on a là un recueil d'exercices d'imaginaire, un manuel de mauvais esprit, un petit traité de réenchantement du monde, et que la présence ici de Raymond Roussel a un sens profond.

Titre nouveau et titre ancien. |

Je serais curieux d'assister aux cours de Matthieussent, je le suppose excellent pour l'avoir entendu lors de nos rencontres de traducteurs, mais pour l'instant je me contenterai, question pédagogie, des fameuses Leçons de musique de Jean-François Zygel sur DVD. Ce surdoué-là a l'art de vous faire entrer en douceur dans les musiques les plus ardues. L'analyse est d'une clarté parfaite et la passion contagieuse. J'ai adoré son Debussy, son Fauré surtout m'a laissé pantois — Fauré l'impalpable, que je croyais rétif plus que tout autre à l'analyse, et que Zygel rend lumineux tout en montrant sa modernité si bien cachée. J'attends la suite de la série, cher Père Noël.

Parmi les films vus en décembre, tendresse particulière pour La rencontre d'Alain Cavalier, l'un des épisodes de sa série autobiographique. À près de soixante-dix ans, Cavalier rencontre une femme et filme le début de cet amour à sa manière, sans récit, sans visages, en un montage d'instants où n'apparaissent que les objets, les lieux, les mains, un peu de peau, tout cela irrigué par les voix, celle du cinéaste surtout, douce, hésitante. Même approche que dans les 24 portraits de femmes, à base de très gros plans qui cachent autant qu'ils montrent : on touche presque, mais avec une extrême pudeur ; ce cinéma de l'intime et de l'infime est à l'opposé de tout voyeurisme ; l'absence d'action nous introduit dans un temps différent, étale, apaisé — même si les inventions, les subtilités du montage nous tiennent en éveil. Quelle belle façon de parler du monde et de soi ! On se dit, savourant le DVD devant la téloche un soir d'hiver, en tendre compagnie, que ce film d'amour d'un vieil homme, tourné avec trois fois rien, marque peut-être le printemps d'un nouveau cinéma libre et neuf.

Ne l'insultons pas, ce pauvre cinéma ! Non, il ne se réduit pas au fric et aux paillettes, comme semblent l'insinuer un article du Monde, qui fait du nouveau président des Français le premier président cinématographique. Nous eûmes des potentats théâtraux (Napoléon), des chefs d'État littéraires (de Gaulle, Mitterrand), et nous voici maintenant à Hollywood, côté trash.

Cessons de râler, soyons beau joueur : notre jeune premier est un artiste. Choisir comme nouvelle partenaire une star des médias friquée à la fois chanteuse et top model, choisir de l'annoncer à Disneyland, cela s'appelle un chef-d'œuvre. Nous autres intellos pouvons bien ricaner : tout ce qui nous semble si nul, si vulgaire dans le moindre geste du personnage, n'est-ce pas cela précisément qui le rend populaire auprès d'une majorité d'habitants de ce pays — je n'ose dire de citoyens ?

Nous l'avons élu après tout. La France a le président qu'elle mérite. Elle choisissait naguère des hommes à qui elle aurait souhaité ressembler ; elle vient d'élire — quelle chute — quelqu'un qui lui ressemble.

Cette élection présidentielle prouve à elle seule la faillite du système scolaire français. Un peuple éduqué, lucide, n'aurait pas fait un choix si terrifiant. Je m'apprête à quitter l'enseignement alors qu'il faudrait plus que jamais lutter pour réveiller certains jeunes endormis. Leur apprendre à détecter le mensonge. À résister. Dans ce combat, la lecture est une arme essentielle. Champ de bataille : les écoles, mais aussi les bibliothèques.

Début décembre, les bibliothécaires de l'Ardèche m'invitent à Privas, la préfecture (15 000 habitants) pour une présentation des auteurs grecs contemporains. J'aime ce travail, j'aime ce public, je ferais volontiers ainsi le Tour de France après Caen, Saint-Lô et Privas. Salué mes chères vieilles montagnes douces, de loin seulement, on m'attend le lendemain au lycée de Chèvres.

Autre virée dans le sud, Noël à Toulouse, la seule grande ville française que je n'aie pas récemment visitée. Là comme ailleurs, beau centre-ville qui vire doucement au musée, largement rendu aux piétons, jolies places. Plaques des rues bilingues français-occitan — même si personne, dans les rues, ne parle en langue d'oc. Beaucoup de musique : gospel songs endiablés, flûtes péruviennes, un vieux Bulgare tirant de sa petite vièle des sons obsédants. Toulouse, city of the world. Le supermarché de la périphérie où je fais mes courses est envahi de Coréens.

À Chèvres, sur l'ancienne île de Monsieur depuis longtemps rattachée au rivage, ouverture de la nouvelle base nautique à la place d'entrepôts désaffectés. Les amateurs de voile, d'aviron ou de simple pique-nique vont se régaler. Pour les vieux Chévriens dans mon genre, joie inespérée : la reconquête d'un nouvel espace, après le parc de Brimborion il y a vingt ans et avant l'île Seguin bientôt. Qui l'eût cru ? Chèvres peu à peu s'agrandit. Chèvres, de plus en plus, nous appartient.

Venise-sur-Seine. |

Au programme en février ? Flaubert, Mauriac, Emmanuel Carrère, Claudel (devinez lequel), des films peu connus, des musiques oubliées, des poèmes grecs... On causera végétarisme. On verra le prof gesticuler. On essaiera, comme tous les mois, de ne pas parler du chef de l'État. On n'y arrivera pas.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Jouir du bonheur d'une femme est un grand bonheur pour un homme qui sait vivre

Cette merveilleuse faculté du jardin à donner, si ce n'est le bonheur, du moins le repos.

Le bonheur a toujours rendu les gens stupides, cela est juste et bon.

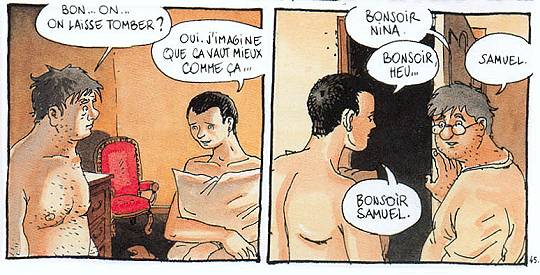

Hiver froid et pluvieux, journées sombres en vue pour les Verseaux, à moins qu'ils ne se réchauffent auprès des d'albums d'Etienne Davodeau. Histoires de famille et de petites gens, vies humbles et quotidiennes et pourtant pleines de surprises, tendresse, humour léger. On peut commencer par Chute de vélo. Ou par Un homme est mort. Ou par Mauvaises gens ?

Tiré de Anticyclone (Delcourt). |