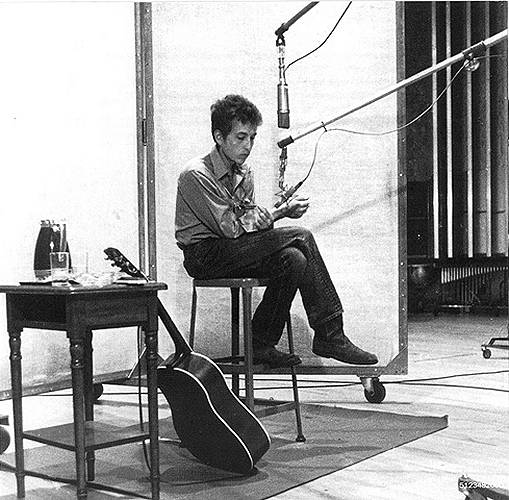

Young Dylan.

PAGES D'ÉCRITURE

N°49 Octobre 2007

Canal + s'intéresse aux livres ! Canal + me fait de l'œil !

Tout arrive. La fameuse chaîne du foot a déjà une émission sur le cinéma, Le cercle, pas mauvaise du tout, qu'elle souhaite ouvrir à l'actualité littéraire une fois par mois. En juillet on me propose d'y tenir une chronique où je décortiquerai en deux minutes une phrase tirée d'un bouquin fraîchement paru. Un Coup de langue en images. On me laisse même le choix du bouquin ! Fin août on me fait tourner un essai chez le présentateur de l'émission, Beigbeder in person. Saint-Germain-des-Prés, jolie maison au fond d'une cour, grande pièce pleine de livres. Je parle des mots répétés dans Songes de Mevlido, le nouveau Volodine. On a dérangé deux caméras et sept personnes pour Volodine et Volkovitch !

C'était trop beau. Finalement le grand producteur en chef juge le concept trop pointu, trop élitiste. Exit la chronique verbière. Au fond, je n'avais pas encore osé y croire.

L'essentiel est qu'ils parlent de cet extraordinaire Mevlido, sommet provisoire de l'œuvre volodinienne. Ils en parleront, tout le monde en parle. Dans Le Monde, remarquable papier de Michel Braudeau qui réussit un double exploit : résumer l'intrigue ! trouver drôle cette vision de notre avenir, si sombre et terrifiante qu'on est tout près du désespoir absolu ! Après tout Kafka et ses copains, dit-on, furent pris de fou rire en lisant le début du Procès. Et en effet, l'humour de Volodine affleure ici ou là. Humour très noir. Quant à l'histoire, j'avoue que je m'y suis peu à peu perdu, à mesure que les époques et les personnages se mélangeaient, que les vivants mouraient, que les morts revivaient et que la distinction entre réel et rêve prenait des allures de vieille lune usée. J'ai certainement été un mauvais lecteur, inattentif à l'ensemble du scénario car trop accaparé comme toujours par des détails de mise en scène, mais je me demande au fond si ma lecture confuse et foireuse ne conviendrait pas, tout compte fait, à cette vision d'un monde qui s'enfonce dans le chaos et la mort.

«J'aimerais que mes récits aient la fulgurance, la justesse, le tremblement à la fois désespéré et secoué de rire de ceux d'Antoine Volodine.» Voilà ce que je lis dans Le roi vient quand il veut, le dernier Michon — encore un livre dont j'ai parlé le mois dernier et sur quoi je reviens, tant il me semble essentiel.

C'est en apparence un de ces recueils d'entretiens où l'auteur dépose des gloses autour de ses livres et qui n'émeuvent qu'un petit cercle d'admirateurs. Mais la richesse et l'acuité de la pensée, les nombreuses pages consacrées par Michon à ses dieux, les Flaubert, les Faulkner, font de ce nouvel opus une leçon de lecture et d'écriture incomparable, d'une portée universelle, tandis que la force de l'expression, combinant la rigueur de l'écrit et la vigueur de l'oral, donne à ces pages éparses un statut d'œuvre à part entière.

Je révise mes classiques : Volodine, Michon, François Bon. Autre contemporain capital, Bon est présent pour cette rentrée dans un autre genre a priori mineur, la biographie, qu'il avait déjà illustrée de façon mémorable par son livre sur les Rolling Stones. Cette fois, cela s'appelle Bob Dylan, une biographie (Albin Michel) et c'est de nouveau un modèle du genre. Bon sait maintenir la bonne distance, loin du ragot fielleux comme de l'hagiographie, face à un personnage aussi odieux qu'attachant, pas commode y compris pour le biographe en ce qu'il ne cesse de fuir : tout archi-célèbre et vociférant qu'il soit, il passe presque tout son temps à se cacher ou du moins se taire, entre les feux de la rampe et de mystérieuses périodes de repli. Un vrai roman, mais Bon ne nous livre de la bio que ce qui nous aide à approcher l'essentiel : les textes et la musique. Les textes, il en traduit des bouts avec une sacrée pêche et ce travail mérite une étude serrée, on y reviendra. La musique, l'ayant lui-même pratiquée jadis, il en parle avec précision, mais toujours de façon claire et accessible. Mieux : la phrase du biographe devient elle-même musique, oscillant tout du long entre une narration en français standard et — dans les paroxysmes — en bonien, cet idiome rugueux, nerveux de ses autres livres, au plus près de la musique dylanienne.

On en sort abasourdi, avec une furieuse envie de réécouter le vieux Bob. Sans doute pas les derniers disques où la voix agonise, mais les merveilles d'antan, la splendide fureur des paroles et cette voix qui croasse et glapit, qui serre les poings, jette les mots, véhémente, rayée d'émotion, incroyablement belle — c'est maintenant que je m'en aperçois.

Mais comment savoir ce qu'il faut admirer le plus, des versions étincelantes de «Tangled up in blue» ou «Idiot wind» dans l'un des plus beaux albums, Blood on the tracks, ou leurs versions des Bootleg series, d'un dépouillement terrible ?

Young Dylan. |

Un inconnu pour changer : Philippe Vasset. Inconnu pour moi du moins. Si j'ai rencontré Un livre blanc, son quatrième livre, de chez Fayard, c'est grâce à deux précieux amis (merci Françoise, merci François) qui ont compris qu'il fallait que je le lise. Vasset est un explorateur de banlieue comme je le fus au siècle dernier, quoique d'une façon bien différente. Sur les cartes de la région parisienne il a repéré les zones laissées en blanc et les a visitées une à une. On devine ce qu'il a vu : des terrains vagues, des non-lieux, l'envers du décor, le refuge des rejetés de la société ; des poches de vide qui sont en même temps des trop-pleins de misère, de sordide, de violence. Choquantes horreurs toujours bonnes à montrer, à rappeler, alors que tout est fait un peu partout pour nous les cacher. Mais Vasset ne nous inflige pas non plus le trip sociologique hard, le pensum lourd et cafardeux qu'on pouvait craindre, genre La misère du monde vue par Bourdieu. Ce livre est sans doute le plus étonnant que j'aie lu depuis longtemps. Nous n'avons pas là une thèse, mais le compte-rendu d'une quête dont l'auteur ne connaît même pas le but. Systématique dans sa démarche et totalement floue dans ses objectifs. Grave et vaguement déconnante. Avec une évidente fascination du néant et en même temps, de façon contradictoire, un goût du merveilleux à la Jules Verne. Pour qui sait voir, les déserts sont peuplés et les choses banales passionnantes, Vasset nous le prouve mine de rien, d'autant qu'il n'oublie pas d'écrire son livre, de donner à la construction et aux phrases elles-mêmes la forme et la respiration voulues : un savant désordre, une surprise perpétuelle, à quoi contribue un jeu sur les temps verbaux qu'on croit d'abord proche de la négligence grammaticale, avant de se dire que là aussi on nous égare sciemment pour mieux nous apprendre à nous retrouver.

Photo Michel Lamoureux. |

Jacques Chauviré, comment l'aurais-je trouvé, lui aussi, sans l'intercession d'un ami ? Gilles Ortlieb, sourd aux trompettes et aux tam-tams du cirque médiatique, l'oreille fine tendue vers le passé, y entend des voix étouffées, oubliées quoique inoubliables, qu'il nous aide à écouter dans des textes brefs et fervents : voir Sept petites études (Le temps qu'il fait) ou Des orphelins (Gallimard). Les Bove, les Calet, les Henri Thomas ne sont certes pas des inconnus, mais Forton ! mais Périer ! mais ce Chauviré, dont j'ignorais jusqu'au nom !

Chauviré naquit en 1915, fut médecin sur les bords de la Saône, écrivit une demi-douzaine de romans avant que le rejet du dernier par l'éditeur ne l'amène à se taire, ou presque, jusqu'à sa mort en 2005. Conquis par la présentation d'Ortlieb, j'ai acheté deux Chauviré d'un coup, réédités par l'admirable éditeur qu'est Georges Monti au Temps qu'il fait.

À première vue, Massacre en septembre, qui rassemble des nouvelles écrites au cours du long silence final, n'a d'autre unité que géographique : pourtant, le coin de province tranquille, un peu endormie où l'auteur vécut, décor unique de ces fictions assez diverses, les imprègne d'une même couleur indéfinissable, qu'on n'ose qualifier de grise tant elle est parcourue de beaux reflets. «Un temps un peu couvert, assez doux», voici le temps qu'il fait dans ces pages. Un siècle passe, la campagne s'urbanise, les paysans cèdent la place aux ouvriers, petites gens, petites vies, un vieux tue sa chienne malade, un mari jaloux va jusqu'au meurtre, des enfants se font la guerre ou tombent amoureux, tout cela décrit sans élever la voix dans une prose toute simple, feutrée, à peine soulevée de pointes d'ironie, dont on se demande où elle va chercher son pouvoir. Les amateurs de Houellebecq ou Dantec vont trouver ça fade. Pauvres mecs.

Ortlieb, préfacier de l'ouvrage, évoque à juste titre Pergaud, Dhôtel et Reverzy — superbe compliment, bien mérité. Un sommet peut-être : les histoires d'enfance, dont ce délicieux «Mariage de Joseph Berland» où un gamin à l'odorat développé transforme le monde qui l'entoure en un fabuleux bouquet d'odeurs.

L'enfance, royaume de Chauviré. Elisa, récit très bref, autobiographique sans aucun doute, raconte une très étonnante histoire d'amour. Le narrateur, à six ans, se prend de passion pour une servante de dix-huit ans. Il veut même toucher sa poitrine. Elle ne le laissera pas... Enfin si, tout de même, soixante ans plus tard, quand ils se retrouveront, elle vieille et malade et lui médecin. Elle lui avouera avant de mourir : «Personne n'a eu soif de moi comme toi.»

Cette Elisa, écrite à plus de quatre-vingts ans, est un enchantement continu, malgré — ou grâce à — son écriture un peu désuète, retenue, d'une extrême finesse, jouant sur les silences autant que sur les mots. Voici, au tout début, l'arrivée d'Elisa :

«Elle montait la petite allée qui suivait le bord du ruisseau. Mon père était mort à la guerre. Nos grands-parents nous avaient recueillis etc...»

Des coups au cœur comme cette rupture entre les deux premières phrases — ce gouffre s'ouvrant, l'amour et la mort liés soudain comme dans toute la suite —, il y en aura sans cesse, on lit aux aguets, tous les sens en éveil, subjugué peu à peu par ce sens du demi-mot, du petit geste révélateur, cet art de suggérer le mystère, l'indicible, à commencer par l'attirance d'un petit enfant pour une jeune femme, ce sentiment sans nom, mi-filial, mi-sensuel.

Est-elle heureuse ou d'une tristesse infinie, cette histoire ? On ne sait pas, et c'est cela aussi, la Chauviré touch : on se demande s'il faut sourire ou pleurer. Alors faisons les deux.

Pastel de Jacques Truphémus. |

Ce qu'on croit connaître est mieux caché encore que ce qu'on ne connaît pas. Mon goût modéré pour ce tube qu'est devenue la Symphonie du Nouveau-monde aurait pu m'éloigner à jamais de Dvorak. J'ai essayé pourtant les autres symphonies tardives, sans déplaisir et sans trop d'émotion, puis d'honorables poèmes symphoniques, puis de la musique de chambre fort sympathique, ne négligeant que ses opéras. Il en a pourtant écrit plein ! Et voilà qu'un achat groupé à prix réduit, proposé par Le Monde, me met entre les mains le plus célèbre, Roussalka.

Mais c'est un régal ! Même pas besoin de consulter le livret — comment m'y prendre, je fais ma gym en écoutant mes CD — pour sentir qu'il s'agit d'une histoire de fées, d'ondines sûrement : la musique est si fluide, charmeuse, colorée ! Il souffle là-dessus le même vent de folie douce que chez Weber ou Mendelssohn évoquant des nuits enchantées. On n'a qu'une envie, pressante : écouter les autres opéras du même Dvorak. Pourquoi ne les donne-t-on jamais en France ? Nos chanteurs ont la flemme d'apprendre le tchèque ? Pourquoi ne pas inviter les Tchèques à présenter leur répertoire chez nous, tandis que nos compatriotes iraient à Prague défendre les chefs-d'œuvre — à peine mieux connus ici, à vrai dire — de Fauré, Dukas, Chausson et des dizaines d'autres ?

Mon bonheur serait encore plus grand si j'avais le temps de voir les DVD que j'achète compulsivement ou que nous louons, Carole et moi, sur Glowria.fr. Il faudra que j'attende la retraite et je m'en désole.

Notre petit festival Powell continue ce mois-ci avec A Canterbury tale, tourné en 1944, boudé à sa sortie par la critique et le public. Le fautif : un scénario plutôt gonflé, où l'absence d'un fil conducteur bien net ne pouvait que dérouter à l'époque. On ne voit pas trop où M. Emeric Pressburger, scénariste, veut en venir, mais c'est justement ce qui fait le charme du récit. L'énigme policière qui sert de prétexte n'est qu'un trompe l'œil, il faut seulement se laisser aller, de scène en scène, en suivant les personnages, goûter chaque moment de grâce, un mot, un regard, une lumière — car les acteurs dirigés par Powell donnent le meilleur d'eux-mêmes, et la mise en scène, comme toujours, est un enchantement. Le mois prochain, nous commanderons Peeping Tom, (Le voyeur), le film qui en 1960 allait faire scandale et briser la carrière de son auteur.

Parfois, pris de mauvaise conscience, l'intello cède à une envie bizarre : quitter un instant sa tour, se mêler à la foule, dans l'espoir de prouver qu'il n'est pas un sale prétentieux. Voilà pourquoi je délaisse un instant Powell pour une cure de cinéma grand public.

Tout a commencé par un article du Monde 2 — comme quoi chaque désert a ses oasis — où l'acteur Jean Dujardin, que je prenais pour une bûche, révèle une personnalité complexe. En avant donc pour Brice de Nice, carrément !

Hélas ! Cette histoire d'un grand benêt de surfeur qui attend sa vague en vain, présentée comme une comédie, vous plonge en fait dans des abîmes de déprime, vu la nullité crasse du héros. Dujardin lui-même est de mon avis. Curieux de connaître les intentions initiales du metteur en scène — mais y en avait-il un ?

Heureusement nous avons aussi loué Le Caire, nid d'espions, de Michel Hazanavicius. Dujardin en agent secret hexagonal y joue encore un rôle de neuneu, mais cette fois tous les publics réconciliés rient et sourient ensemble aux finesses d'une élégante parodie, adroitement mise en scène, qui non contente de tuer sous le ridicule le genre fourbu du film d'espionnage, règle son compte élégamment à la franchouillardise éternelle.

Je crois que je peux faire l'impasse sur le Dujardin nouveau, ces 999 francs à 4,95, mais j'attends la suite de la carrière du monsieur...

Et la rentrée au lycée de Chèvres ? Très bonne, merci. J'ai obtenu les classes que je voulais, dont deux sections Arts plastiques et une Arts appliqués, et le proviseur-adjoint M. Cornu m'a mitonné un fort sympathique emploi du temps.

Et puis le Président du pays nous a écrit, ou du moins signé, une merveilleuse lettre où tout nous est expliqué. C'est bien simple : plus on supprimera des postes de profs, mieux les survivants bosseront. Adieu la quantité, bonjour la qualité. (Notre guide oublie de préciser, dans sa modestie, les effets radicaux de l'opération sur le chômage.)

C'est commencé. Notre lycée n'a plus d'intendant, mais un intérimaire à cheval sur quatre bahuts. On l'imagine galopant dans tous les Hauts-de-Seine. Fonctionnaires, fini de coincer la bulle ! Vous allez enfin bosser ! Vous éclater !

Et si le niveau baisse trop, l'homme providentiel viendra faire les cours lui-même.

Une tristesse malgré tout. J'interroge une classe l'autre jour. Un exemple d'altruisme ? Mère Teresa. Une incarnation de l'égoïsme ? Hitler, dit une fille. Sarkozy, susurre une autre.

Aucune protestation. Sourires entendus. Ainsi donc notre belle jeunesse, dévoyée sûrement par des pédagogues aigris et irresponsables, résiste à l'immense vague de renouveau qui vient laver notre société de ses miasmes !

Nous voici enfin dotés d'un idéal, d'un supplément d'âme, cet exaltant «Travailler plus pour gagner plus», nous voici galvanisés par le digne successeur de Guizot (ou était-ce Thiers ?), lequel s'écriait sous Louis-Philippe : «Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne !» Et ces jeunes, qui ne croient plus en rien, ricanent.

J'entends ici et là, autour de moi, gâchant l'émouvant concert de louanges, quelques aigres sifflets. Certains marmonnent que l'Élu est l'incarnation même du Parvenu, brutal, inculte, imbu de lui-même, fasciné par le fric et le pouvoir. Et alors ? N'est-ce pas précisément d'un tel chef qu'un pays moderne a besoin ? Qui voulez-vous : un connard d'intello avec ses belles manières et son éthique poussiéreuse, ou un type qui a la gagne, la tchatche, un malin qui entube tout le monde ?

Comment ? Les immigrants persécutés par ses sbires au mépris des lois et de la morale élémentaire ? Arrêtez avec ça, les amis. On va s'émouvoir pour une poignée de métèques ? Sans compter que sous l'Occupation, c'était pire.

Comment ? Il ne brasse que du vent ? Mais qu'est-ce qui importe en politique, dites-moi : ce qu'on fait vraiment, ou ce qu'on fait croire qu'on fait ?

Allons bon, déjà le 30, jamais été autant à la bourre. Pas beaucoup lu, pas vu beaucoup de films. À qui la faute ? Au samedi 15 septembre 2007, à cette rencontre que nous avons passé des jours à préparer, Carole et moi. Mais nous ne regrettons rien, au contraire : cette journée-là est de celles qui comptent dans une vie. Elle méritait bien une page dans le Journal infime de ce mois.

Chèvres, 15 septembre 2007. |

Le 1er novembre, ça va péter ! On pètera. On fera des phrases-coup de vent. On traduira Dylan avec François Bon. Le prof tentera de réussir le cours parfait. Le poète grec Thanàssis Hadzòpoulos viendra dire bonjour. Il y aura des livres, des films, de la zizique, des pubs débilos, bref, ce sera varié comme d'hab.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Est-ce que Dieu existe ? Ce n'est pas une question pour les hommes.

On est injuste avec la mort en la peignant comme on le fait : on devrait la représenter en vieille femme bien conservée, grande, belle, auguste, douce et calme, les bras ouverts pour nous recevoir. C'est l'emblème du repos éternel après la malheureuse vie inquiète et orageuse.

La grandeur de l'espérance est dans le doute qu'elle contient.

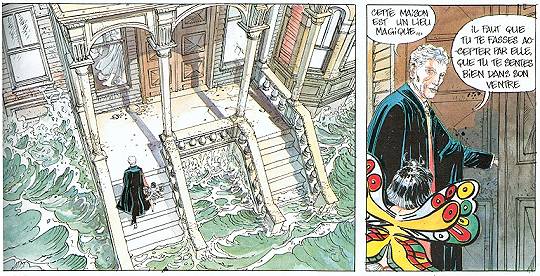

Journées plates et moroses en vue pour les Scorpions, à moins de faire une cure de BD, du genre qui décoiffe ! Pourquoi pas quelques pages de Boucq ? Rien de tel qu'un comic-boucq bien délirant pour donner du sel (et du poivre) à la vie. Que préférer entre ses effarants albums perso (La pédagogie du trottoir, La dérisoire effervescence des comprimés...) ou les splendeurs scénarisées par Jerome Charyn (La femme du magicien, Bouche du diable) ? L'idéal est de choisir les deux.

La femme du magicien (Casterman) |