Texte et dessins : Cosey.

PAGES D'ÉCRITURE

N°48 Septembre 2007

Été francilien bien frais bien humide. On pourrait presque, cette année, faire du feu dans la cheminée le soir en regardant nos DVD.

Est-ce l'influence de ce climat anglais ? Notre cinéaste du mois aura été Michael Powell, célèbre après guerre avant de sombrer dans l'oubli. Un homme passionnant, dont on dit que les mémoires (deux tomes chez Actes-Sud) sont un régal en même temps qu'une leçon de cinéma. Une demi-douzaine de ses films sont réédités par l'Institut Lumière de façon parfaite et Carole et moi commençons par les années 40 avec trois joyaux.

Dans Le narcisse noir (1947), intégralement tourné en studio à Londres, des religieuses fondent un couvent en plein Himalaya, dans un mélange de réalité rugueuse, d'onirisme fou et d'érotisme irrépressible ; dans Les chaussons rouges (1948), un directeur de troupe autocrate genre Diaghilev crée une danseuse étoile, puis la détruit, prétexte à scènes de ballet extraordinaires ; dans Colonel Blimp (1943), un Anglais et un Allemand, tous deux militaires, vivent une amitié de quarante ans, quoique séparés par trois guerres et la femme qu'ils aiment tous deux.

Ce dernier film, méditation sur la guerre, l'amitié, l'amour et bien d'autres choses, est sans doute le plus riche sur le plan humain, mais ces trois films si différents ont plus d'un point commun : les scénarios raffinés d'Emeric Pressburger ; la mise en scène, tout aussi inventive ; une direction d'acteurs admirable ; des couleurs d'une subtilité inouïe. On a souvent méprisé le technicolor ; ce n'est pas lui qui était vulgaire, mais certaines mains qui s'en emparaient...

La couleur... Les bédés d'aujourd'hui en jouent avec une splendeur inégalée.

Dans L'aigle sans orteils de Christian Lax (Dupuis), ravissement pour l'œil, les bleus et ses beiges délicats rendent plus envoûtante encore cette histoire pyrénéenne de montagne et de passion pour le vélo, qui suit la route des premiers Tours de France il y a cent ans. Beauté du scénario, élégante souplesse du dessin, une totale réussite.

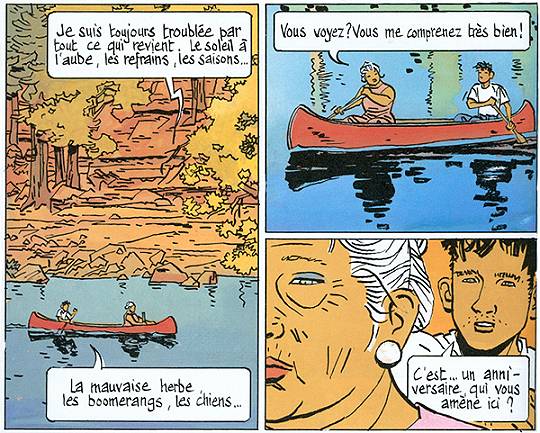

Cosey, je le connaissais pour la longue série des Jonathan, puis les deux tomes de À la recherche de Peter Pan — montagne et ambiance envoûtante là aussi, dans un registre différent. Voilà que je découvre de lui, dans la même collection Aire libre de Dupuis (cette caverne d'Ali-Baba), quelque chose de plus beau encore : Une maison de Frank L. Wright. Quatre brèves histoires d'amour, variations sur le thème des amours passées qui revivent. Ces histoires, on pourrait les dire minimalistes : simples et mystérieuses, peu d'action, l'essentiel juste suggéré ; étonnantes pourtant, insolites, colorées de façon audacieuse et en même temps discrète — la Cosey touch ; des miniatures qu'on croirait fragiles, mais qui s'insinuent en vous avec une tendresse timide pour ne plus finir d'y résonner.

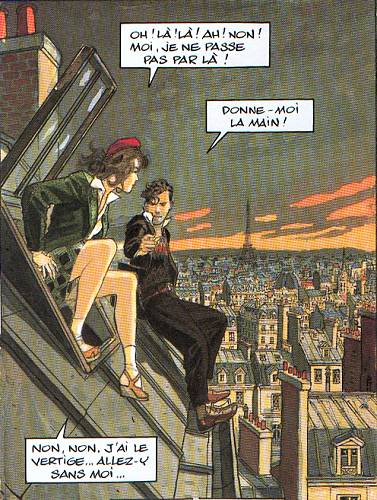

La bédé, c'est aussi le royaume des raconteurs d'histoires. Après la pluie d'André Juillard, l'un des grands artistes en la matière, chez Casterman, m'a conquis moins par son dessin et ses couleurs, d'un bon classicisme, que par son scénar ahurissant. Cette histoire de couple disparu est complètement tordue, on la suit le souffle coupé, on est bluffé, charmé, heureux, même si à la dernière page on comprend qu'on n'a rien compris et qu'il faudrait reprendre du début.

Texte et dessins : Cosey. |

Je n'écoute pas assez de musique ! J'ai encore tant de musiques à découvrir ! Et pas seulement du baroque au kilomètre...

Edvard Grieg, c'était pour moi un concerto et la suite Peer Gynt. De la musique sympa sans plus. Ses Pièces lyriques pour piano, jouées par Aldo Ciccolini, qui tiennent sur trois CD, se révèlent plus qu'agréables. J'aime ces musiques insituables, dont on cherche en vain l'auteur quand on les prend en route à la radio. On pense à Chopin... à Brahms, côté campagnard joyeux... Pièces à réminiscences, mais fraîches en même temps, qu'il faudrait écouter dans le salon d'une maison de vacances d'autrefois, comme les musiques du délicieux Déodat de Séverac — sauf que Grieg, lui, n'a pas connu Debussy. «De la musique qui sent bon», disait celui-ci de Séverac. Il y a chez Séverac et Grieg une nostalgie souriante, des pluies légères et des rayons de soleil, le bonheur et la conscience qu'il ne peut durer, et j'aime ces œuvres du second rayon, qui démarrent aimablement pour nous emmener parfois, mine de rien, très haut.

Autre bonheur musical, venu du même XIXe siècle finissant : Chabrier, dont je me repasse l'opéra oublié, Gwendoline. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, lisant rarement les livrets d'opéra — ce qui n'est pas toujours un choix idiot, vu la débilité de certains. Je ne sais même pas si l'histoire ici est tragique ou marrante. Mais justement, l'un des charmes de Chabrier, c'est qu'on ne voit pas toujours bien chez lui la frontière entre l'émotion et l'humour. Pour l'instant j'écoute cette musique somptueuse pour elle-même, épaté par son allant, son éclat, son raffinement harmonique et orchestral ; je goûte ce curieux mélange de Wagner et d'Offenbach, où certaines mélodies plutôt guillerettes se retrouvent drapées dans d'imposants brocarts. Il faudra tout de même que je jette un œil à l'histoire, et que je réécoute aussi les mélodies enchanteresses du même Chabrier...

Les livres ?

Mois d'août sédentaire, pour une fois sans découvertes. (Holà, vieillirais-je ?) Les trois contemporains que j'ai lus sont de vieilles connaissances, des futurs classiques.

Et d'abord, un nouveau Michon.

Nouveau, pas vraiment. Le roi vient quand il veut, sous-titré «Propos sur la littérature», recueille trente entretiens donnés par Pierre Michon depuis que ses Vies minuscules sont apparues, voilà vingt-trois ans, à nos yeux éblouis. La publication d'entretiens pourrait passer pour marginale à côté des œuvres elles-mêmes ; dans le cas de Michon, ce n'est pas si sûr, tant ces 360 pages sont riches, denses, écrites — les transcriptions d'interviews enregistrées ont été entièrement refaites par l'auteur. Si ces textes se bornaient à éclairer l'œuvre michonienne comme ils le font, ils seraient déjà d'un extrême intérêt ; ils vont plus loin, nous disant sur l'aventure d'écrire et quelques autres sujets, comme la peinture, des choses essentielles avec un brillant et une profondeur inouïs.

Pierre Michon, 2005. |

Autre fidèle présence, autre maître pour moi : J.B. Pontalis, qui fut dans une première vie un psychanalyste (praticien et théoricien) de haute volée avant de se lancer sur le tard dans une nouvelle voie, écrivant désormais à un rythme soutenu des textes inclassables, aux confins de l'autobiographie et de l'essai, comme si la science était un stade préparatoire dont l'art, sagesse ultime, serait l'aboutissement. Ce qui me réjouit infiniment.

Plus de constructions patientes, mais des promenades un peu hasardeuses, la vérité regardée non plus de face, mais de biais ; plus de systèmes savamment complexes, mais la vérité par bribes et pépites ; moins de réponses, davantage de questions.

Elles (Gallimard), sorti récemment, est une série de brefs portraits de femmes. Beaucoup d'autobiographie sans aucun doute, assumée en partie seulement. On dirait un album de photos, fil conducteur peu visible, images souvent tremblées, anecdotes à peine développées, un flou et une vivacité d'esquisse qui font de ces femmes des apparitions, insaisissables, d'autant plus désirables. Je ne suivrai pas Pontalis jusque dans ses commentaires sur l'insondable secret féminin — je ne connais que le secret de l'autre, tous sexes confondus, les hommes me paraissent tout aussi obscurs parfois, quoique plus rudimentaires —, mais qu'importe : Elles est un nouveau régal d'autant plus émouvant que tout se termine, à contre-courant du pessimisme freudien, par un happy end d'un volontarisme louable. Et malgré tout lucide.

À savourer, entre autres, les pages sur Lady Chatterley — le livre (ou plutôt les livres) de Lawrence et le film admirable de Pascale Ferran.

Georges-Olivier Châteaureynaud, j'ai lu tous ses romans, tous ses recueils de nouvelles, je ne me lasse pas des histoires de cet arpenteur du fantastique, de ce monde baigné d'une sombre lumière qu'il invente et enrichit de livre en livre. Je ne sais qui sera le plus frappé par L'autre rive, publié à l'automne chez Grasset : ceux qui ne connaissent pas l'auteur et prendront ces 600 pages en pleine figure, ou les habitués qui verront passer, dans ce livre-somme, une foule de personnages et d'échos des précédents.

Il n'a jamais été aussi noir, le Châteaureynaud. L'autre rive, c'est les enfers. Nous voilà au bord du Styx, à Ecorcheville, cité perdue où se retrouvent toutes les laideurs et les ignominies de nos villes réelles, mais à l'état hyperconcentré. Le jeune héros, orphelin recueilli par une embaumeuse, recherche ses parents inconnus, et cette quête lancinante de la mère, du père surtout, plus obsédante que jamais chez notre auteur, va confronter le fragile adolescent à des notables tout-puissants et corrompus d'une part, et d'autre part à des jeunes voyous criminels plus horribles que nature. D'un côté les enfers, de l'autre, un enfer. Une histoire pleine de pourriture, de puanteur, de sang et de mort, imbibée d'une tristesse indicible, dans des décors décrits avec un luxe de détails hyperbalzacien, comme on dit hyperréaliste, qui portent l'étouffement à son comble. On peut difficilement rêver plus sordide, plus monstrueux que ce cauchemar, et l'on se noierait dans ce fleuve de boue si le vent de l'imagination ne soufflait si allègrement sur ses eaux : toute l'histoire est illuminée de scènes fantastiques (à tous les sens du terme), d'apparitions de personnages incroyables, ce faune enfant par exemple, venu des terres d'en face, incarnation de l'instinct à l'état pur, qui va semer une noire pagaille... Accablant, jubilatoire, inoubliable.

Arnold Böcklin, L'île des morts. |

Le hasard me met dans les mains, juste après, un livre on ne peut plus différent — et très proche à certains égards.

Les songes de Mevlido, le dernier roman d'Antoine Volodine, est lui aussi le produit d'une imagination effrénée, construisant patiemment de livre en livre un monde où rêve et réalité se mêlent sous le signe du cauchemar. Un monde construit à partir du nôtre, vu à travers une loupe on ne peut plus sombre. Avec, autre point commun, un déchaînement forcené dans le choix des noms, plus ahurissants les uns que les autres. Important, l'invention des noms propres... J'en ai parlé dans les Coups de langue, en reparlerai plus tard ici-même, et reviendrai le mois prochain, quand je l'aurai terminé, sur ce Volodine nouveau qui pour l'instant m'époustoufle.

N'oublions pas nos Anciens.

Alain, Histoire de mes pensées, Gallimard, 1936. Encore un livre de mes parents, papier jaunasse en lambeaux. J'ai du mal avec Alain mais je m'acharne : ce serait tout de même réconfortant d'entrer un peu dans sa pensée, d'être un peu moins niais face à la philo, avant que le ramollissement cérébral s'accentue.

J'ouvre les livres d'Alain comme si je pouvais y trouver un écho du charme intellectuel qui subjuguait ses élèves — mon cher prof d'anglais de terminale, M. Mourot, en avait encore les yeux brillants. Et puis le titre m'a émoustillé : j'espère naïvement que suivre la genèse d'une pensée va mieux m'éclairer sur elle.

De nouveau j'ai du mal. Je me crois revenu aux cours de philo jadis, où le sens des paroles du prof apparaissait et se dérobait dans un clignotement de lointaine étoile. Il y a pourtant bien des passages nourrissants, comme ceux qui appellent à penser contre soi, d'une salubre humilité — ce qui n'est pas toujours le cas chez Alain... Rude, le bonhomme. Comme sa façon d'écrire. Le charme du prof de khâgne, je le pressens plus que je ne l'éprouve. Ce qui me gêne chez lui, outre la difficulté technique de plusieurs pages, c'est une certaine raideur, sans doute fondée philosophiquement, mais qui me semble l'éloigner — comme la plupart des philosophes ? — d'une certaine face du réel. Alain n'a que mépris pour le discours sur soi, et aussi pour l'enfance ; il eut, dit-il, «une enfance sotte comme elles sont toutes.» Comme c'est vrai. Et en même temps, quelle connerie. Ce dédain de l'intime, du vague, du faible, de l'imparfait en nous, quelle facilité pour la pensée, quel appauvrissement...

Je m'entête !

Autre vieux bouquin de mes parents : La jeune Parque de Paul Valéry avec les commentaires d'Alain, encore lui.

Lu le poème jadis, de quoi ça parlait déjà ? Après ma relecture, je ne suis pas réellement plus fixé, mais quel délice ! Je ne me souvenais pas d'une telle splendeur. Une poésie totalement étrangère à son époque (1917) et restée solitaire, intemporelle, intacte. La langue transfigurée, les mots dotés d'une présence minérale et pourtant fluide et souple. Un lent déferlement de beauté. A-t-on jamais été en même temps aussi sévère et voluptueux ? cérébral et sensuel ? Je ne comprends pas grand-chose, plutôt moins qu'autrefois peut-être, mais dans cette obscurité scintillante je suis toujours sur le point de. Je vois dans toute cette nuit une promesse perpétuelle de lumière.

Oublié un peu dans l'histoire les commentaires du philosophe, qui jettent sur le poème, alternativement, un peu d'ombre et quelques beaux éclairs.

Passé un peu vite, le mois dernier, sur le livre de Jacques Lederer, Sa dernière journée, double cérémonie des adieux à deux défunts, amis très chers de l'auteur : Georges Perec et Michèle Desbordes.

Oublié de saluer le goût de Lederer pour les jeux de mots et son humour noir, qu'il partageait avec Perec. Le jour de la crémation dudit, il faillit même, ravalant ses larmes, lancer à la cantonade «Sa dernière cuite» ! Il n'osa pas, on le comprend, et pourtant Perec eût aimé.

Je dois aussi à Lederer cette anecdote délicieuse : comme on lisait au très digne écrivain Rabindranath Tagore les vers sublimes de Baudelaire, «Des meubles luisants / Polis par les ans...», le Grand Écrivain déclara noblement : «I'm not interested in furniture».

Les cons solennels sont les plus drôles.

Je m'en vais reparler aussi, pour la nième fois, de l'énorme Microfictions de Régis Jauffret, que je n'ai toujours pas terminé, mais où je tombe sur un texte terrible :

«En tant qu'êtres humains, vous avez sans doute une valeur, et à titre individuel vous allez jusqu'à vous attribuer une certaine importance. L'État lui-même vous a longtemps choyés, vous accordant pensions et secours de toutes sortes que de mémoire de fonctionnaire aucun de vous n'a jamais refusés. Mais vous n'en êtes pas moins des erreurs, des détritus qui flottent entre deux eaux à la surface de notre société.

La misère aurait dû vous stimuler comme un coup de fouet.

Au lieu de rester oisifs, vous auriez pu vous lancer dans la recherche en récupérant de vieux microscopes dans les poubelles des laboratoires, et fonder de nouvelles entreprises faisant appel aux technologies de pointe, ou même ouvrir de simples boutiques de vêtements, des salons de coiffure, des librairies. Vous avez préféré vous regrouper dans des immeubles insalubres qui brûlent les uns après les autres, et passer vos journées à vous lamenter...»

Il faudrait citer toutes ces deux pages (539-40), dont l'ironie cinglante prend cette année une résonance fâcheuse. Ce discours cynique, n'est-ce pas mot pour mot celui du Sarkozisme ambiant, une fois amputé de ses euphémismes électoraux ?

Ah, Sarkozy. Les habitués du site s'attendent à de nouveaux crachats bilieux le visant à la tête ; eh bien non. J'arrête. Je me repens d'avoir calomnié un homme qui sait si bien parler au peuple, pour employer ce beau mot injustement vieilli. Eh bien il apparaît que le peuple est avec lui, conquis par ce chef aux discours si efficaces. Des hommes de gauche, comprenant que nous en avons pour longtemps, ont la prudence de le rejoindre et j'en prends de la graine. Enfin et surtout, je vis dans l'aisance, ma grande maison me vaut de payer l'impôt sur la fortune, je frise la soixantaine : il est grand temps de réfléchir un peu, de comprendre où se trouve mon intérêt, d'accorder mes idées à mon standing, à mon grand âge...

Quand je repense aux jours du triomphe sarkozien, finalement, je n'ai pas le mauvais goût de me rappeler le Fouquet's ou le yacht ; je revois un grand sourire de gosse émerveillé. Le petit bonhomme a réalisé le rêve de sa vie, Saint Nicolas lui a offert la France, nous sommes ses jouets. Cet amour pour l'argent, les paillettes, les célébrités de la télé, cet égocentrisme et ces vantardises de petit garçon, ne sont-ce pas de mignons péchés d'enfance ?

Rentrée scolaire : 11 000 suppressions de postes dans l'Éducation nationale, seulement, au lieu des 17 000 annoncés ! On avait encore calomnié la droite !

«Ouvrir une école, c'est fermer une prison», disait Victor Hugo. Encore un intello de gauche. Va te coucher, pauvre vieux.

Hugo out, Sarko in. |

Notre lycée de Chèvres est officiellement rebaptisé Jean-Pierre Vernant, mais pas de panique : on dit toujours place de l'Etoile ou aéroport de Roissy.

Autre changement : notre proviseure, Françoise Zanaret, arrivée il y a sept ans, et connue des volkonautes (PE 25 & 31), nous quitte. Pendant toutes ces années j'ai admiré sa compétence, son énergie, son courage, son humanité, sa finesse, son humour. J'ai appris que l'autorité et la souplesse n'étaient pas incompatibles, ma méfiance envers les chefs de toute farine a plus qu'à moitié fondu. Je me suis dit, pour la première fois de ma carrière, Chouette, ce soir j'ai conseil de classe ! Par deux fois, Mme Zanaret m'a personnellement soutenu, me permettant de poursuivre en paix une démarche pas toujours Pédagogiquement Correcte. Bref, j'ai été, en grande partie grâce à elle, plus que jamais heureux de faire mon métier.

Si j'ai bien compris les règlements, je pourrais prendre ma retraite en décembre, la soixantaine venue. Je vais aller au moins jusqu'en juin, ensuite on verra.

Le programme d'octobre ?

Ceux qui n'aiment pas Francis Jammes, les néologismes ou les problèmes de concordance des temps, ceux qui ne sont pas curieux de connaître Còstas Taktsis, ceux qui entourent les manuels scolaires d'un respect religieux, tous ceux-là pourront regarder TF1 au lieu de s'emmerder sur le présent site.

(réponse sur le numéro de la citation...)

J'envoyai promener le projet de mieux me connaître : il me devint soudain évident qu'il y avait dans cette ambition quelque chose de maléfique, une mauvaise inspiration qui ne pouvait que m'éloigner de moi-même en me transformant en spectateur complaisant de ma propre personnalité.

Une idée que j'ai, il faut que je la nie ; c'est ma manière de l'essayer. (...) Je suis bien sûr qu'à secouer ainsi l'arbre de la connaissance, les bons fruits seront sauvés, et les mauvais jetés à l'inutile. (...) L'opposition est le mouvement même de la pensée, et le seul moyen de donner du corps aux idées.

Les preuves fatiguent la vérité.

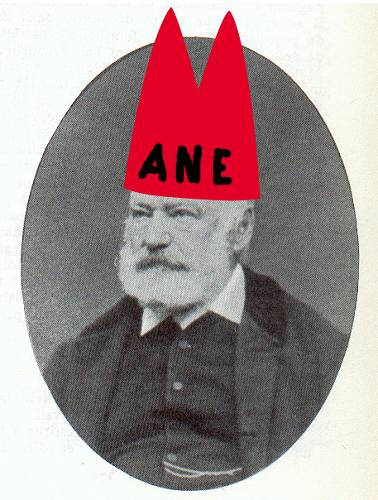

Aux Balances qui n'aiment pas Jean-Pierre Gibrat, qui n'éprouvent pas une vive tendresse pour Goudard, son ado boutonneux (Les années Goudard, textes de Jackie Berroyer, Dargaud), qui n'ont pas été subjugués par sa récente saga en quatre volumes (Le sursis 1 et 2, Le vol du corbeau 1 et 2, Dupuis L'aire libre), par la beauté du scénario, la richesse du dessin, grande tradition classique, maturité rayonnante — à ces Balances-là les astres prédisent un automne bien monotone.

Extrait du Sursis. |