Le cheval sans tête.

Illustrations de Pierre Dehay.

PAGES D'ÉCRITURE

N°47 Août 2007

Dossier sympa dans Télérama sur la «littérature jeunesse» — comme on disait jadis la «pensée mao-tsé-toung». Coup de projecteur sur un domaine florissant, pratiqué par des spécialistes mais aussi, de plus en plus, par des écrivains pour adultes, Christian Oster, Marie Nimier, Arnaud Cathrine et j'en passe.

Vincent Ravalec, lui-même auteur amphibie, s'exclame à juste titre : «La littérature jeunesse a fait un bond extraordinaire.» Il la trouve «joyeuse, vivante, colorée» et conclut : «On sort du carcan gris terne de l'enseignement où l'on demande aux enfants pourquoi Flaubert emploie l'imparfait plutôt que le passé simple.»

Voilà qui interpelle un peu l'auteur des Coups de langue...

Ravalec n'a pas dû avoir de chance à l'école primaire, dont l'enseignement, depuis toujours, dépend plus de l'enseignant que des programmes : en fait de gris, on y voit de toutes les couleurs ! Il suffit de la fréquenter en tant que parent, par exemple, au lieu de la regarder depuis le café du Commerce, pour s'apercevoir que l'école bouge, elle aussi, et plutôt dans le bon sens...

Par ailleurs, je doute que les subtilités des temps verbaux soient enseignées aux enfants du primaire, et je ne sais à partir de quel âge nos ados s'y collent, mais je fais le pari qu'on peut aborder très tôt ces questions de forme, sans jargon ni prise de tête, d'une façon qui ne soit pas grise et terne. Cela dit, je me doute bien que la technique de l'écriture, ça ne branche pas trop le gentil Ravalec, dont les aimables premiers bouquins, Vol de sucettes, Recel de bâtons m'avaient fait passer naguère un moment agréable, mais qui, faute de manier assez finement le passé simple, l'imparfait et le reste, pâlissent cruellement à côté, par exemple, des couleurs chatoyantes ou flamboyantes du vieux Flaubert.

Le dossier de Télérama coïncide avec le trip jeunesse que je m'offre en ce début de vacances. Première étape, nostalgie oblige : l'un des rares livres de mon très cher Paul Berna que je n'aie pas lu dans ma lointaine jeunesse.

Les romans de ce grand méconnu étant presque tous épuisés, j'ai peiné pour dénicher Le mystère de l'autoroute du Sud, dans la légendaire collection Rouge et or. Un peu le trac au début : j'ai aimé les livres de Paul Berna que j'ai relus au fils des ans, mais par quoi étais-je touché, le livre lui-même ou mes vieux souvenirs ?

Depuis l'enfance mon œil s'est aiguisé, cette fois je trouve les personnages un peu pâlots, les ados pas assez différenciés, le commissaire Sinet moins impressionnant que dans Le cheval sans tête et Le piano à bretelle, ces chefs-d'œuvre ; mais le héros, un vieux mulet trompe-la-mort, tient dignement la vedette au long d'une intrigue astucieuse, ponctuée de quelques scènes admirables — le déboulé dudit mulet sur l'autoroute restera pour moi l'un des sommets de toute l'œuvre.

Et surtout, il y a la banlieue. Plus qu'un décor. Cette banlieue sud que l'auteur connaît bien, que les deux titres précités avaient montrée dans son charme triste d'après-guerre, que nous retrouvons là dans le grand bouleversement des sixties, c'est le personnage principal. Je ne crois pas l'avoir vue chez d'autres auteurs si bien décrite, avec autant de précision et d'amour, de nostalgie sans lourdeur : le choc de l'ancien et du nouveau, les destructions, les constructions, les poches de passé miraculeuses, la beauté fragile de ce qui va mourir.

Rappel : pour mieux connaître Paul Berna, une bonne adresse, un must : ingirum.blogspirit.com !

Le cheval sans tête. Illustrations de Pierre Dehay. |

Les enfants et les ados de Paul Berna n'ont pas de vie amoureuse et sexuelle. Pas plus que Tintin ou les autres héros de ce temps-là. Nous autres en avions une, mais nos parents ne voulaient pas le savoir, et nous qui ne le savions que trop bien, nous pensions être tarés, vicieux ou fous.

Ce déni de l'essentiel n'est pas dénué d'un certain charme d'époque, mais enfin il était temps de mettre fin à ce mensonge, de réparer cette infirmité. De nombreux auteurs aujourd'hui s'en chargent.

L'été des becfigues d'Eglal Errera (Actes Sud Junior) se passe en Egypte. Une petite juive de onze ans est amoureuse d'un Bédouin à peine plus âgé. Les premiers émois de l'héroïne, la découverte de son corps, de celui du garçon, les réactions de la mère et du père, tout est décrit avec une tranquille audace, un naturel, une fraîcheur et une ferveur parfaits. Le livre entier baigne dans une sensualité orientale, donc délicieuse, qui fait appel à tous les sens. L'auteure me dit que certaine page (le plaisir solitaire sous la douche ? La scène de nudité ?) donnent aujourd'hui encore des vapeurs à certains bibliothécaires ; elles sont pourtant d'une infinie délicatesse. Ce tout petit livre est une merveille, et le jour où nos écoles, au lieu d'exercer la seule cervelle, feront travailler l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le bout des doigts, on trouvera là le meilleur des manuels.

Autre très bon livre pour ados — bon du même coup pour les adultes : Sobibor, de Jean Molla (Gallimard).

Ce roman, à première vue, n'a pas un sujet mais deux, et des plus rudes ! De ceux dont jadis on protégeait les jeunes âmes. Deux sujets a priori sans rapport : l'anorexie d'une adolescente d'aujourd'hui et les camps de la mort de la deuxième guerre mondiale. Emma, dix-sept ans, ne va pas bien, elle fauche, ne mange plus, perd sa grand-mère, dans les affaires de qui elle découvre un mystérieux cahier, lequel nous emmène au camp d'extermination de Sobibor en Pologne, l'un des plus terribles et des plus mal connus. Au bout du voyage, des révélations cruelles sur les grands-parents adorés, mais aussi l'espoir de la guérison. L'histoire est construite sur ce va-et-vient entre deux époques, sur ce grand écart extrême entre deux univers que presque tout sépare ; et si, par moments, le livre peine un peu à se réunir, si l'intrigue paraît légèrement tirée par les cheveux, ces menues réserves sont vite oubliées à mesure que les deux parties de l'histoire, habilement tressées malgré tout, finissent par se rejoindre autour du personnage d'Emma et qu'à la fin, toutes les pièces du puzzle agencées, l'œuvre apparaît dans sa plénitude.

Une fiction sur les camps de la mort, est-ce permis ? demanderont certains — dont je fais partie. Question inévitable ; j'ai un peu tendance, moi aussi, à sacraliser, à shoahiser ce qui s'est passé alors là-bas ; Sobibor, si honnête et si digne, sûrement efficace auprès des jeunes lecteurs, ne me confirme pas dans mon rigorisme.

Encore la même guerre et ses horreurs. Aharon Appelfeld, dans son Histoire d'une vie (Points Seuil), raconte — pour les adultes — son enfance et son adolescence terribles. Né en Roumanie dans une famille juive aisée, il a connu les persécutions, les camps, il a perdu ses parents, a survécu seul dans les bois, puis son long exode l'a mené jusqu'en Israël, où il est resté.

Encore une histoire terrifiante. Dénuement parfois total, richesse humaine à l'avenant. On aperçoit l'humanité dans sa vérité la plus nue, avec ses quelques saints, pas mal de salauds et entre les deux la grande masse faible et molle de nous tous.

Encore un de ces rares livres dont la lecture est un apprentissage, dont on sort plus lucide et plus sage. Livre qui nous accroche par le récit de situations extrêmes, mais surtout par le regard de l'auteur sur elles, par la question qui le hante : comment rester humain face à l'inhumain ? Comment prouver obstinément, face à tout ce qui nous écrase, que «l'homme n'est pas un insecte» ?

Livre marquant aussi par la terrible intensité de cette parole comme sortie du silence. Silence de qui a vécu l'indicible (pas un mot sur le passage dans les camps) ; qui a passé plusieurs années sans parler dans les bois loin des hommes ; qui ne sait plus, ensuite, dans quelle langue parler : l'allemand de l'enfance, désormais souillé, douloureux, ou l'hébreu, neuf et artificiel, qui deviendra sa langue d'écriture ? Ces pages sur les langues sont parmi les plus fortes, mais les plus saisissantes restent pour moi celles où l'enfant sauvage réussit à survivre en pleine nature, où il apprend à voir, écouter, sentir, comprendre les animaux, contempler les choses, et où l'on entrevoit une autre façon, aujourd'hui quasiment perdue, de voir et d'habiter le monde.

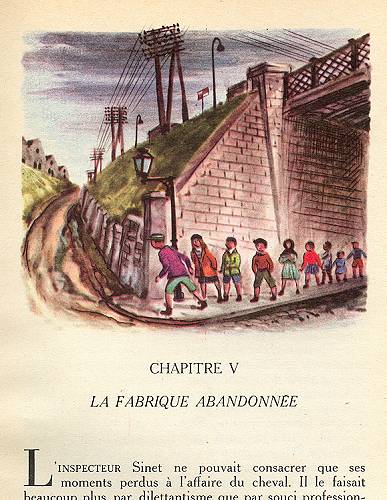

Puisque nous y sommes, restons encore un peu avec le malheur de ce monde. Marjane Satrapi a connu elle aussi l'oppression dans son pays, l'Iran, puis les douleurs de l'exil (en Europe). Mais tout le monde le sait. Sa bédé Persepolis a fait un tabac, et plus encore le film d'animation homonyme qu'elle en a tiré, co-réalisé avec Vincent Paronnaud. Logique : l'adaptation, chose rare, est une réussite plus éclatante encore que l'original. Le récit unit parfaitement l'intime et le collectif, le parcours d'une petite fille devenant ado puis adulte et les souffrances d'un peuple martyr ; il évolue entre tragédie et humour avec une souplesse de chat, tandis que les grandes masses noires et blanches du dessin satrapien, sorties des petites cases, prennent toute leur ampleur sur le grand écran. Les trouvailles scénaristiques et graphiques se succèdent à un rythme effréné. Après Les chansons d'amour de Christophe Honoré, le cinéma français nous offre un autre bonheur, un autre grand bol d'air salubre avec ce Persepolis dont la verdeur de langue et de pensée est une gifle énorme aux puritains de tous pays — ceux-là même qui n'iront pas le voir.

Extrait de Poulet aux prunes. |

Désolé, encore des histoires pas gaies.

C'est le mois des séries. Deux livres lus en parallèle sur le même sujet : la maladie et la mort de personnages réels, publics de surcroît, racontées par un de leur proches. Deux livres passés largement inaperçus, sans doute rejetés en raison de leur sujet.

Jacques Lederer fut le grand pote de Perec et de l'écrivaine Michèle Desbordes, dont j'avais bien aimé La demande (Verdier). Il les a tous deux vus mourir. Sa dernière journée (Melville Leo Scheer), c'est celle de la belle Desbordes, qui se sachant condamnée décide de se donner la mort et demande à l'ami d'être avec elle aux derniers instants.

La curiosité un peu malsaine qui m'a fait lire ce livre est aussi ce qui avait failli m'en détourner. J'aurais eu tort. Si la courte page sur l'agonie de Perec m'a paru inutile et gênante, la fin très digne et très belle de l'écrivaine, contée avec une sobre tendresse, n'est pas seulement une pièce à verser au dossier en faveur du suicide, mais un très beau moment de lecture.

Gardé le plus rude pour la fin : Regarde, nos chemins se sont fermés (Albin Michel), où Françoise Xenakis raconte la mort de son mari, le célèbre compositeur.

Double plongée dans l'horreur : un homme au cerveau génial et au corps d'ancien athlète changé en larve par la maladie ; les urgences des hôpitaux parisiens, cour des miracles et enfer.

Ianis Xenakis... Un homme que j'admirais tant, dont l'extraordinaire musique nous dépasse encore, à qui j'avais serré la main une fois, à la fin des années 80, dix ans avant sa mort, juste avant la maladie — le naufrage a duré dix ans. Je voulais ce soir-là lui parler de l'écrivain grec Cheimonas, que j'ai traduit, dont l'œuvre me semblait mériter, réclamer sa musique (même si Cheimonas, question musique, n'y entendait que dalle et n'aurait pas aimé) ; Xenakis ne m'a même pas écouté.

Faut-il être maso, me suis-je dit en commençant. Et en finissant : J'ai eu raison. Car pourquoi lit-on, si ce n'est pour apprendre ? pour refermer le livre en se sentant un peu moins stupide, moins démuni devant la vie ? Ce livre-là, c'est plusieurs livres en un. On y apprend à connaître, par les flash-back sur les années glorieuses, un homme exceptionnel — et pas commode, on s'en doutait —, un «artiste de nulle part et de personne», sans vraie patrie, sans prédécesseurs ni suiveurs ; on prend une leçon de courage en suivant la bataille pied à pied de l'épouse pour protéger son malade et ne pas craquer moralement ; on apprend à regarder en face la maladie et la mort, que notre civilisation peureuse fait tout pour nous masquer.

Jusqu'où peut-on aller dans le récit de l'intime ? de l'horreur ? Très loin — à certaines conditions. Si pas un instant la terrible franchise de l'auteure ne m'a gêné, c'est qu'elle n'en rajoute pas dans le pathétique, que ses pages débordent d'énergie, d'amour et même, quand c'est possible, d'humour. Elle réussit à faire de la scène où le malade croit accoucher de sa propre mère (morte soixante-dix ans plus tôt), qui aurait pu basculer dans le grotesque, un moment digne et fort. Dans ce voyage au bout de l'humain, l'humain grâce à elle reste présent jusqu'au bout.

Et puis Françoise Xenakis est un pro. La distance, et l'émotion épurée qu'elle permet, vient aussi d'une écriture maîtrisée, concertée, évitant la plate chronologie, nous faisant remonter à la surface (le passé heureux) avant de replonger ; composition particulièrement juste, ici, puisque pour le malade les époques se mélangent, le temps n'existe plus.

Désir d'ancien. Plus précisément, depuis longtemps, grosse envie de relire du Saint-Simon. Si je tarde, c'est que le lire, celui-là, c'est tout sauf simple. Il faut nager dans les méandres d'une œuvre démesurée, traverser des tunnels impossibles. Mes Pléiade, je l'avoue, sont encore vierges ; j'ai pratiqué seulement, avec beaucoup de plaisir, les deux volumes de Folio et une vieille anthologie en 10/18.

Cette fois, je prends un guide : François-Régis Bastide, qui signa jadis le Saint-Simon de la belle collection Écrivains de toujours du Seuil. 70 pages d'extraits, 100 pages de présentation denses et fringantes. Saint-Simon, qu'on rêve plus qu'on ne le lit, Bastide l'a exploré à notre place et nous fait admirer de haut ce dont on mettrait des années à faire le tour, en piétinant dans la forêt infinie.

Vue ainsi, l'œuvre du petit duc apparaît plus immense encore, plus prodigieuse. Drôle de héros : un demi-fou obnubilé par des futilités d'étiquette, graphomane à perpétuité (les mémoires ne sont pas toute son œuvre, dont une grande partie est perdue), observant perpétuellement avec une curiosité «mi-infantile, mi-sénile», d'un œil précis et halluciné, écrivant ses fameux Mémoires entre 65 et 75 ans, sans qu'on le sache, sans que nul ne se doute qu'il est un écrivain — lui-même l'ignore ! La littérature, il la méprise !

Que de paradoxes : cet aristocrate imbu de ses privilèges, spectateur compulsif de la Cour, fait de fréquentes retraites à la Trappe ; il est le seul de son époque, avec La Bruyère, à montrer de la compassion pour la misère du peuple. Esprit borné par ailleurs, dénué de toute philosophie, il est le peintre le plus minutieux qui soit de la vanité humaine. Les contraintes affreuses de la vie de cour mènent à la liberté folle de son écriture. Sa plume profuse et sèche fait de la somptueuse cour de Versailles un grouillement de cafards, un trop-plein aux allures de néant.

Voici Dangeau, fade mémorialiste, exécuté en trois lignes :

«...singe du roi, chamarré de ridicules, avec une fadeur naturelle, entée sur la bassesse du courtisan, et recrépie de l'orgueil du seigneur postiche...»

Longtemps après sa mort, certains jugeaient encore que ce maître des mots écrivait mal...

Que monsieur le duc me pardonne le voisinage, purement chronologique : tandis qu'il terminait son œuvre maîtresse, un certain Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut publiait en 1751 L'art de péter, Essai théori-physique et méthodique à l'usage des personnes constipées, des personnes graves et austères, des dames mélancoliques et de tous ceux qui restent esclaves du préjugé. L'ouvrage vient d'être réédité chez Payot, sous une couverture finement illustrée d'un tuba, et de nombreux libraires l'ont mis en bonne place.

Pas question de traiter un tel livre et un tel sujet par dessus la jambe. Je lui consacrerai bientôt une page de Journal infime.

Dessin de Gerard Hoffnung. |

Lire des poèmes, c'est un peu prendre des vacances, surtout quand ils nous viennent de Francis Jammes, ce sensuel ensoleillé, chez qui la nature s'étale si voluptueusement. Laissé dans ma bibliothèque pour une autre fois Le deuil des primevères et les églogues des Rayons de miel, et emporté dans mes vadrouilles de juillet De l'angelus de l'aube à l'angelus du soir, déjà lu voilà trente-cinq ans.

Comment expédier le vieux Jammes en quelques mots ? Je lui consacrerai, à lui aussi, un Journal infime ces prochains mois.

Il y a, dans les livres comme en vrai, des personnages à la fois célèbres et inconnus. Tout le monde connaît de nom Bécassine, mais qui lit encore ses aventures ? Curieux d'aller voir, j'ai eu du mal à trouver Bécassine au pensionnat, pourtant réédité chez Gautier Languereau.

Le miracle n'aura pas lieu : comme prévu, le tout a pas mal vieilli... La désuétude du contenu est rendue plus gênante encore par la faiblesse de l'intrigue (simple enfilage de perles) et des textes. Le dessin, lui, se défend plutôt bien : Jean-Pierre Pinchon croque les humains avec brio et les animaux mieux encore — ah ! ses chats ! Et surtout, il y a Bécassine, l'humble star, qui crève le papier avec sa bouille minimale — quasi tintinesque — et pourtant si expressive, sa naïveté charmante et son cœur d'or.

Pas si bécasse, d'ailleurs...

Je partirais en vacances avec elle plutôt qu'avec Tintin !

Dessin de Jean-Pierre Pinchon. |

J'ai écrit je ne sais plus où (j'écris trop...) que plus personne ne croyait aux dieux antiques. Erreur ! Les néo-paganistes gréco-latins revendiquent 500 000 adeptes dans le monde. Une association grecque, Ellinaïs, tente de réinstaurer sur place les rituels anciens. À Athènes, au temple de Zeus, en janvier dernier, une foule venue adorer les dieux de l'Olympe a été dispersée par la police avec la bénédiction du clergé orthodoxe furibond.

Je n'irais sans doute pas, comme ces braves gens, chanter des hymnes en chlamyde et en grec ancien sur les sites archéologiques, mais je déclare qu'entre ce caractériel de Jéhovah et ce joyeux bonhomme de Zeus, mon cœur n'hésite pas un instant...

«Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours !

Le temps va ramener l'ordre des anciens jours...»

Cent soixante ans après Nerval, nous n'en sommes pas encore là. Je viens de lire le récit par Voltaire du martyre d'Hypatie, une femme philosophe d'Alexandrie que les chrétiens jetèrent toute nue aux lions. Nos manuels d'histoire persistent à faire tout un plat de Blandine et consorts, mais les païens suppliciés, qui furent plus nombreux sans nul doute, qui s'en émeut ?

Les trois grands dieux uniques, dieux d'amour aux mains sanglantes, m'apparaissent de plus en plus sinistres ; si le but de la religion est de rendre les hommes moins cruels, faut-il vraiment continuer tout ce forcing publicitaire pour les trois brutes ?

Le néo-paganisme a sans doute de beaux jours devant lui si notre religion dominante poursuit ses exploits.

Amnesty International, dont l'action ne saurait être plus évangélique, se voit couper les vivres par le Vatican au prétexte qu'elle tolère l'avortement dans certains cas. On a le droit de rire d'un tel ridicule ; mais ce que moi je ressens, c'est d'abord du chagrin. Je pense aux cathos qu'animent encore des sentiments chrétiens — il en reste sûrement plus d'un —, et qui doivent en ce moment mourir de honte.

Mais je râle, je râle, c'est indécent, alors que tout va mieux, enfin ! et que la France blessée, longtemps aux mains d'une bande d'incapables, relève enfin la tête pour s'incliner devant son Sauveur !

Un homme est venu, il a su parler à la France, calmement, franchement, sans nulle démagogie. «Moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un homme du concret...» Devant ces propos admirables, qui éveillent tant d'échos historiques, dans les années 30 et 40 notamment, Marianne se pâme et se couche : Tiens, Nicolas, j'ouvre mes fesses, prends-moi bien à fond...

Le Sauveur a ses apôtres et ses apôtresses, bergers semant la Bonne Parole dans les oreilles des troupeaux éblouis. Mes sœurs, mes frères, méditons bien ce qui suit : «Cessons d'opposer les riches et les pauvres... La lutte des classes n'est plus d'aucune utilité pour comprendre notre société...» Et ceci, qui touche au sublime : «La France est un pays qui pense. J'aimerais vous dire : assez pensé maintenant, retroussons nos manches.»

Assez pensé !

Il faudrait les inscrire en lettres d'or, ces mots d'une certaine Christine Lagarde, ministre de l'Économie d'efforts cérébraux, ces mots qui résument toute une vision du monde, tout le sarkozisme triomphant, avec une candeur, une pureté aveuglantes.

L'envoyé du Sauveur dans nos chers Hauts-de-Seine, le voici : ce mâle visage est celui de Patrick Devedjian, grand démocrate (il fit ses premières armes avec MM. Madelon et Linguet dans des groupuscules d'extrême-droite), grand humaniste, grand féministe, sachant toujours allier la hauteur de la pensée au raffinement de l'expression. Nous sommes dans de bonnes mains.

Le sarkozysme est un humanisme. |

Hauts-de-Seine toujours. Les volkonautes en ont sûrement leur claque de me voir idéaliser ma bonne ville. À d'autres, grommellent-ils. Bientôt tu vas nous faire croire que Chèvres est une fête perpétuelle, que ses rues sont pleines de belles dames souriantes et de tables dressées où les passants n'ont qu'à se servir ! Mythomane !

J'accepte les excuses de ceux qui vont voir la photo ci-dessous. Les initiés y reconnaîtront la fine fleur de l'écologie locale (Luc Blanchard, Catherine Candelier) et d'autres personnages essentiels. À droite, le vélo de Carole devant l'entrée de la Boîte à sardines, où l'on soigne vos petites faims et où chaque mercredi soir les membres de l'AMAP se partagent de vrais et bons fruits et légumes.

AMAP : Association pour le Maintien de l'Agriculture de Proximité, Ou Adorables Meufs Aimant Poser ?

Chèvres au quotidien. |

Pour Carole et moi, ce mois-ci, pas de grands voyages, mais un saut à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon où La victoire, de Loùla Anagnostàki, traduite par mes soins, est lue par d'excellents comédiens. Retour en voiture par le Massif Central, mais cette virée-là, deux jours à peine, exige un traitement à part. C'est «Montagnes douces», le JOURNAL INFIME de ce mois.

En septembre ? Aucune idée. On cogitera sur le programme ce mois-ci. Une chose est sûre : la formule ne change pas. Pour cette cinquième saison, il y aura toujours, le 1er de chaque mois, des notes de lecture dans PAGES D'ÉCRITURE, une page de JOURNAL INFIME, une page sur le métier de prof (ÉDUQUONS), des NOTES DU TRADUCTEUR, un COUP DE LANGUE, des textes grecs dans MADE IN GREECE, un POÈTE DE L'ANNÉE (ça, je le sais déjà, ce sera Dimìtris Houliaràkis) et des PUBS débiles.

(réponse sur le numéro de la citation...)

C'est ne vivre à demi que de n'oser penser qu'à demi.

On reproche aux gens de parler d'eux-mêmes. C'est pourtant le sujet qu'ils traitent le mieux.

Si la nature ne nous avait pas faits un peu frivoles, nous serions très malheureux. C'est parce qu'on est frivole, que la plupart des gens ne se pendent pas.

La modestie est l'art de faire dire par d'autres le bien que l'on pense de soi-même.

Ô Vierges, cette appellation ridicule, et fausse pour l'immense majorité d'entre vous (je l'espère), c'est votre punition pour croire à de pareilles calembredaines.

J'ai par ailleurs le regret de vous dire qu'en cette fin d'été les astres vous sont hautement défavorables. Pour contrebalancer la mauvaise influence de Jupiter et Mars, je conseille une cure de romancières grecques. Vous avez le choix entre Ioànna Karystiàni (La petite Angleterre et Un costume dans la terre au Seuil), Ersi Sotiropoulos (Zigzags dans les orangers chez Maurice Nadeau) et Zyrànna Zatèli (Le crépuscule des loups, La mort en habits de fête au Seuil, plus quelques nouvelles inédites ici même). Trois voix très différentes. Comment choisir ? En allant consulter MADE IN GREECE...

La lectrice de Jacques Henner. Tiré de Les femmes qui lisent sont dangereuses, de Laure Adler et Stefan Bollmann (Flammarion). |