Chardonne, 1961, à droite bien sûr.

PAGES D'ÉCRITURE

N°46 Juillet 2007

Longtemps, j'ai snobé Chardonne. Les critiques m'avaient donné de lui une image grise et tiède. Ils avaient un peu raison et grandement tort. Oui, Chardonne travaille dans la demi-teinte et le demi-mot, mais quelle finesse inépuisable, quels chatoiements de phrases et de pensées, et que de surprises ! Chacun des dix livres de lui que j'ai lus, sur le tard, m'en a procuré de nouvelles.

À présent je commence à le connaître. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, dans les Cahiers rouges de chez Grasset, résume l'image donnée par ses autres écrits. Ce recueil de lettres envoyées après guerre à diverses personnes éblouit d'abord, autant que l'œuvre elle-même, par la virtuosité de l'écriture. L'homme, lui, est assez décevant, ce qu'on pouvait prévoir. Se surveillant moins, il apparaît ici plus prétentieux, et même assez lourd par instants : à preuve son dédain de Freud ou certaines prophéties politiques risibles — alors que par moments, en politique toujours, il a des intuitions fulgurantes. Le plus gênant : Chardonne l'avoue sans honte, il n'a jamais souffert ! jamais aimé ! Infirmité qui le dote, il est vrai, comme tous les infirmes, d'un pouvoir spécial : comme si, aveugle à certains côtés de l'âme humaine, il n'en voyait que mieux certains autres...

Chardonne n'est pas sympa, je le savais déjà et peu importe. Il ne faut sans doute pas entrer chez lui par ce livre, mais le familier de l'œuvre gagnera grâce aux lettres un surcroît d'admiration pour les romans et récits, où se réalise le miracle : un homme déplaisant devenant charmeur, une pensée débarrassée de ses scories, parfaitement vive et légère.

Autre richesse du présent recueil : les commentaires de l'auteur sur ses livres de l'après-guerre, les meilleurs peut-être, comme ce Vivre à Madère de 1953, l'un des plus méconnus, mystérieux, très étonnant. Écoutons Chardonne :

«Beaucoup de critiques ont relevé dans Madère, pour en être effrayés, ce chemin vers le vide. Le vide fait peur aujourd'hui. Il faut un désespoir consistant ; ou bien une religion. (...) De plus en plus, tous les buts que l'on propose, toutes les religions concrètes, tous les systèmes métaphysiques, toutes les consolations que l'on se crée, me répugnent. (...) Mais ce vide est-il vraiment le vide ; n'est-il pas une sorte de plénitude, qui refuse les secours artificiels de la pensée ; qui est assez fort pour se suffire, sans masques.»

Fort, tout de même...

Chardonne, 1961, à droite bien sûr. |

C'est le mois des lectures bizarres.

L'énorme Microfictions de Régis Jauffret (PAGES D'ÉCRITURE de mai 2007) m'a inspiré assez de répulsion pour que je le quitte au premier quart et assez d'attirance pour que j'y revienne après deux mois. Projet : siroter la chose, comme un alcool raide, à raison de quatre ou cinq histoires par jour (chacune tient sur deux pages) dans le but de terminer fin août.

Et c'est reparti pour la balançoire. Sourcils froncés devant la noirceur complaisante, le glauque systématique ; bouche bée devant cette imagination délirante, ce sens aigu de la provocation, sans qu'on oublie le réel, au contraire : les meilleures pages grossissent comme une loupe, avec une précision imparable, les tares de notre société.

Le soir, envie de laisser tomber ; le lendemain, de reprendre.

Souvent les livres se refusent d'abord — les bons surtout, dont l'originalité nous déroute. On s'y habitue lentement, comme le petit enfant goûtant à de nouvelles nourritures.

Parfois c'est le contraire.

Pièces courtes 2 d'un auteur australien dont j'ignore tout, Daniel Keene, aux Éditions théâtrales. Quatorze textes sur 200 pages, bien traduits par Séverine Magois. Première pièce, première scène : une route, un homme, une fillette qui passe. Dialogue tout simple, étrange de façon diffuse. Court instant de grâce absolue. Le reste du recueil, oui, très bien, j'y retrouve ce mélange de réalisme quotidien et de dérives dans l'imaginaire que j'aime au théâtre et ailleurs, avec de grands monologues, de beaux dialogues tendus, un art du dérapage, de l'imprévu, seulement voilà, je ne retrouve pas le frisson initial, qui m'annonçait des merveilles.

Sur le délectable site ingirum.blogspirit.com, le maître de maison, Didier Delaborde, nous révèle ses livres de chevet : le Voyage de Céline, la Recherche de Proust, le Journal de Jules Renard et... Je connais des îles lointaines d'un certain Brauquier.

Jamais entendu ce nom ! Curiosité piquée au vif, je commande illico le livre, un gros volume de poèmes à la Table ronde. Louis Brauquier (1900-76), agent des Messageries maritimes, passa sa vie de port en port. La mer, les bateaux, l'exotisme, les nostalgies alternées (du pays quand on est en mer, de la mer une fois débarqué), les vers à l'ancienne, tout cela rappelle Henry Levet, autre méconnu, ou mon bien-aimé Kavvadìas.

Encore une bizarre lecture : ces vers que j'aurais sans doute lus trop distraitement, les trouvant agréables sans plus, le dithyrambe delabordien me les fait scruter intensément comme un juif à qui l'on dirait, Tu vois ce type, là-bas dans la foule, qui a l'air si banal, eh bien c'est le Messie !

La poésie de Brauquier, discrète et calme, non exempte de menues gaucheries, semble vouloir décourager notre ferveur ; je me demande un instant si mon indic ne m'aurait pas mené en bateau ; pourtant je suis touché, peu à peu, par cette voix faussement simple, ces alexandrins parfois boiteux et sans rimes, pleins d'une tension discrète et d'autant plus troublante entre l'harmonie de la tradition et on ne sait quoi qui la ronge. Et si je ne suis pas excessivement sensible au romantisme des ports, les derniers vers de Brauquier, décrivant le coin de Provence où il s'est retiré — il va jusqu'à y tomber amoureux d'une statue de Pomone dans son jardin — m'entraînent tout doucement dans leurs eaux tranquilles.

Le Journal atrabilaire de Jean Clair, l'an dernier, m'avait suffisamment plu — en même temps qu'agacé — pour que j'y revienne. Le lait noir de l'aube, son petit dernier, sous-titré Journal, est lui aussi l'un de ces fourre-tout bardadracoïdes que j'affectionne, où l'auteur livre ses pensées en vrac, dans leur fraîcheur, sans se croire obligé de les engoncer dans un système.

Cette fois, je l'avoue, l'agacement a dominé face au côté sombrement réac du personnage, genre tout fout le camp ma pauv'dame. Par bonheur il y a toujours, dans les carnets de cet atrabilaire, deux ou trois pages lumineuses au moins. Volkonautes, allez donc déguster en librairie la page 184 par exemple, si forte, sur le sentiment de l'éternité, ou bien, tenez, la p.189 :

«Écrire, c'est flâner. Je ne connais pas d'autre activité qui suppose autant de distractions. Il faut en quelque sorte que les phrases se forment à votre insu, que le texte s'écrive sans qu'on y prenne une part trop active. La moindre attention un peu vive, la moindre obstination, le moindre arrêt aussi, en pesant sur les mots, en interrompraient le flux. C'est ainsi en se laissant distraire, en errant çà et là, loin de la table de travail, qu'à notre insu les idées surgissent et s'organisent.

«Il n'y a guère d'occupations où l'on vérifie à ce point que la vie de l'esprit a des coutumes semblables à la vie des oiseaux : un mot trop haut, un geste trop brusque les font fuir, et ils ne se posent que lorsqu'ils ont l'impression qu'on n'est plus là pour les attraper.»

De telles pages, pour moi, justifient qu'on s'appuie les deux cents autres qui l'entourent.

Avec Gilles Ortlieb, au moins, je ne risque pas de m'énerver. Il me met de bonne humeur. Il n'a pas son pareil pour débusquer la beauté cachée dans les paysages les plus humbles et les situations les plus banales ; il faut avoir lu, avant tout, son recueil de poèmes, Place au cirque (Gallimard), un bijou. Son dédain des sentiers battus, son attention au passé oublié le rattachent, comme Didier Delaborde, à l'espèce rare et précieuse des chiffonniers littéraires — ces redécouvreurs d'auteurs jetés dans les poubelles de l'histoire.

Dans son dernier opus, Des orphelins (L'un et l'autre / Gallimard), il réunit une troupe disparate : Anton Tchekhov (le Tchekhov méconnu du voyage à l'île de Sakhaline), Joseph Breitbach, Jacques Chauviré, les Grecs Mikhaïl Mitsàkis (qu'il a traduit) et Nìkos Kavvadìas, plus un peintre polonais, Jan Lebenstein. Rien de commun entre ces gars-là, sinon d'être orphelins au sens large, sans famille littéraire — parents ou descendance —, solitaires aussi car sans lecteurs. En les recueillant, Ortlieb dit ne pas vouloir «jouer au saint-bernard dans des neiges révolues», mais rechercher «plutôt une façon de contre-pouvoir, l'expression d'une autre vérité possible, quelquefois un antidote au présent à travers une perception plus juste du temps...» L'euphorie que ces récits procurent ne tient pas seulement à la richesse humaine des trajectoires évoquées et au sentiment d'injustice réparée, de retrouvailles avec l'essentiel, de communion amicale autour d'hommes remarquables et discrets à l'image du chroniqueur, mais aussi au regard de celui-ci, attention chaleureuse, pudeur, finesse, noblesse.

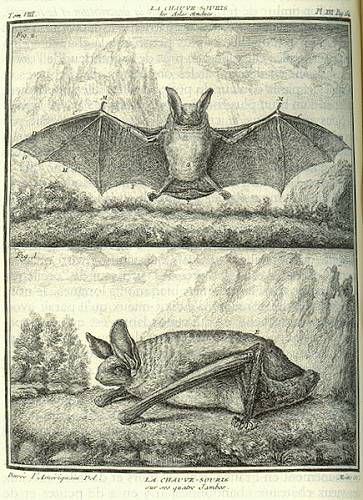

Lire ou relire un grand ancien tous les mois, ne serait-ce pas une résolution utile ? Puisque la Pléiade réédite Buffon, événement salué par une presse déférente, offrons-nous une tranche d'Histoire naturelle. Je me sens le devoir de rendre justice à ce Buffon que j'avais égratigné dans les Coups de langue, faisant de la peine à une amie. Car le personnage, qui l'eût cru, a son petit fan-club !

Je m'élance tout débordant de bonne volonté. L'Homme (l'enfance, la puberté), les Castors, la Taupe, le Lion, le Chien... Voilà qui se lit avec plaisir. Oui, mais pas au point d'occulter la question : à quoi bon lire encore Buffon ? Le contenu scientifique a pris un coup de vieux ; plus que tout, cette croyance naïve en la grandeur de l'homme, ce mépris tranquille vis-à-vis de l'animal, sont devenus assez gênants. Ce qui peut encore être admiré, sans doute, c'est l'alliance plutôt rare d'un discours scientifique et d'un vrai travail d'écrivain. Buffon fut reconnu comme tel, en effet, et l'on peut aujourd'hui encore tomber sous le charme de sa phrase ample, claire, équilibrée, cadencée avec modération, d'une belle dignité, d'un beau classicisme et pour tout dire un peu plan-plan, exercice d'école dont le grand mérite est de réveiller l'envie de lire Diderot, Rousseau ou Voltaire.

Ou bien, s'agissant des animaux, les Histoires naturelles de Jules Renard, petits bijoux incomparables, leçon d'écriture comme il y en a peu.

Désolé pour Buffon, Ginette, mais je ne peux pas être objectif, voire indulgent avec un homme qui en plus du reste n'aime pas les chats !

La chauve-souris. |

Restons dans l'animalerie avec Jeune fille d'Anne Wiazemsky (Gallimard).

On ne ricane pas : l'animal, c'est l'âne héros du film de Robert Bresson, Au hasard, Balthazar, film qui eut l'auteure pour héroïne, quarante ans avant qu'elle ne retrace dans ce prétendu «roman» les péripéties du tournage.

Choisi ce livre moins pour Anne que pour Robert et plus encore pour Balthazar, chef-d'œuvre vu, revu, rêvé, dont je voulais connaître les coulisses — d'autant que le tournage eut lieu dans une proche campagne qui m'est chère. Pour finir, cependant, Anne aussi m'a bluffé. D'accord, sa plume est curieusement molle par endroits, mais qu'importe, on n'a d'yeux que pour les trois stars : François Mauriac, grand-père de la demoiselle, croqué en trois coups de crayon, prodigieusement vivant ; Bresson en vedette, tyrannique, égocentrique, odieux et charmeur, génial et mesquin, machiavélique et puéril, entre vieillard et grand enfant ; et face à lui, une petite jeune fille qui devient femme sous nos yeux.

Il a cinquante-sept ans, elle dix-huit ; il est amoureux d'elle, qui se refuse, lui préférant un jeunot qui la dépucelle ; n'empêche, le barbon et la jouvencelle vont vivre une histoire d'amour intense, et ce livre sans scènes de cul foisonne en moments troublants, où le comique, parfois, rejoint l'émotion la plus pure — car dans ce jeu du chat et de la souris, bientôt la souris tient tête au chat... Fine mouche, la souris ! Œil de lynx et mémoire d'éléphant. (Trop lu Buffon.)

Ce fut pour Anne un «été enchanté». Et moi qui ai le même âge qu'elle, qui ne trouvai rien d'enchanteur à l'été 1965, j'y replonge et il me semble comprendre un peu, lisant son livre, les filles si mystérieuses alors et de les vivre enfin, ces putains de dix-huit ans.

Revoir le film après ça ? Très envie — et un peu peur.

Anne et Balthazar. |

Magie des livres ou des films qui ont notre âge — nés au moment où nous-mêmes naissions à la lecture, à la cinéphilie.

Magie aussi de ceux nés avant nous, dans un ailleurs inaccessible à jamais. la plupart d'entre eux en noir-et-blanc, cette infirmité devenue pouvoir magique.

Petite cure de Mankiewicz en DVD, avec deux films du début de sa carrière, vers 1950, peu connus : Le fantôme et Mrs Muir, Chaînes conjugales. Comme toujours, travail d'orfèvre, scénarios originaux, soignés, astucieux, parfois même retors, et réalisation à la hauteur. J'ai aussi un excellent souvenir de L'affaire Cicéron, avec James Mason. À revoir, comme Eve bien sûr, le sommet sans doute. Et les autres aussi.

Mais le grand choc de ces derniers jours, c'est Vertigo.

Vertigo d'Hitchcock (1958), platement rebaptisé Sueurs froides chez nous, je l'avais déjà vu jadis. Non, je ne l'avais pas vu : le voici plus beau encore qu'il y a quarante ans. D'une force de séduction qui confine à l'hypnose. Une de ces œuvres qui arrêtent le temps. James Stewart n'en finit pas de suivre Kim Novak, amoureux de sa beauté irréelle, et nous voilà plongés avec lui dans un rêve éveillé où tout est possible. Même Kim Novak. Même le retour des morts. Ce film de suspense est en même temps une contemplation immobile, ou circulaire, où l'on tourne en rond avec Stewart sans fin autour du mystère. Est-ce donc ça l'amour fou ? ce mélange d'émerveillement et de mélancolie, de lumineux et de funèbre ? La mise en scène est d'une cohérence, d'une maîtrise prodigieuses, les couleurs lancinantes — les verts, le bleu du ciel, des yeux de Stewart — et la musique de Bernard Hermann, d'ordinaire simplement excellente, se hisse parfois ici jusqu'au sublime, elle aussi.

Vertigo existe pleinement quand on le revoit — plus encore que les autres films : c'est en revivant l'aventure que le spectateur devient un double du héros, lorsqu'il revoit la femme aimée dans une autre ; de même que le héros, modifiant l'apparence de la nouvelle femme pour qu'elle ressemble à l'autre, devient un double d'Hitchcock travaillant à transformer son actrice de chair en apparition, dans un jeu de miroirs vertigineux.

Parmi les films récents, quelques déceptions, un seul bonheur, mais un grand : Les chansons d'amour, de Christophe Honoré. Comment a-t-il fait, ce jeune homme, pour réussir le tour de force d'intégrer toutes ces chansons à son histoire de façon si naturelle ? Comment ont-ils fait, ses interprètes et lui, pour marier si bien souffrance et sourire ? donner au film un tel poids d'humanité et en même temps une légèreté si douce ? être à la fois si juvénile et si mûr ?

Pour tout dire, je ne crois pas qu'il y ait une seule scène chorégraphique dans ce film, et pourtant, dans mon souvenir, par la grâce de la mise en scène, je le vois tout entier dansé ! À commencer par les scènes d'amour, belles à couper le souffle — celle entre garçons surtout, les hommes ayant visiblement la préférence du maître d'œuvre.

De fait, Louis Garrel, le héros, est d'une beauté, d'un charme absolus, à faire vaciller plus d'un homophobe...

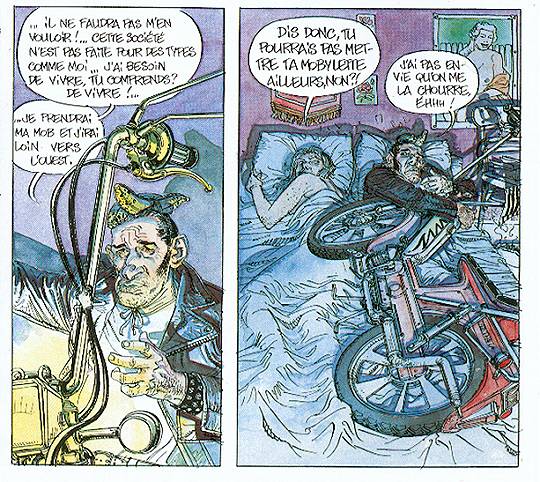

Côté bédé, pas de découverte, mais une nouvelle visite à Boucq, dont j'avais déjà fort goûté deux collaborations décoiffantes avec Jerome Charyn : La femme du magicien et Bouche du diable. Boucq a été seul pour pondre les histoires brèves de La dérisoire effervescence des comprimés chez Casterman. Quel beau titre, et quel délire ! Un nabot hideux vampé par une nymphomane de rêve... un éléphant amoureux recourant à la chirurgie esthétique... des Africains mourant de faim qui se déguisent en schtroumpfs pour attirer les sponsors... un retraité qui séquestre sa femme dans la cave de son pavillon de banlieue, lui faisant croire à une guerre atomique... Boucq flirte avec mauvais goût, l'immonde et l'atroce mais sans s'y vautrer, avec un sens de la dérision, du détail qui tue, un raffinement dans l'invention et dans le dessin et pour tout dire une élégance qui font que chez lui les pires horreurs nous réjouissent.

Du coup je me paie, dans la même veine, La pédagogie du trottoir (Casterman aussi), pire encore sans doute, où Boucq se moque, avec un humour quasiment surréaliste, de tout ce que nous avons de plus sacré : les bonnes sœurs, les vieux rockers, Jésus, les sports d'équipe, les petites annonces classées X, 14-18, les tortues et l'enseignement privé, avec en vedette un groupe de petites filles dont la flamboyante laideur physique et morale parcourt l'album entier de façon hallucinante.

Le dernier des hommes libres. |

Bon, fini de rire, on range les bédés, voici le temps du bac. Période bénie : les surveillances des épreuves écrites sont l'occasion d'une débauche de lectures. Période maudite : la correction desdites épreuves est chiante comme la mort.

Plusieurs fois, ces jours derniers, tandis que je bouquine et que les mômes s'échinent, on vient nous signaler une erreur dans les sujets. Des sujets qu'on croyait choisis, relus, contrôlés par des équipes de spécialistes, profs, correcteurs, typos... Je croyais que seuls nos élèves se plantaient. Que nous autres les vieux étions infaillibles. Me revient en mémoire ce que nos profs disaient de nous dans années 60 : Bande de débiles !

Et s'ils n'avaient pas tout à fait tort ?

Vie scolaire (suite). Selon notre nouveau ministre, dont le nom m'échappe comme celui des précédents, les professeurs doivent désormais vouvoyer les élèves : ainsi sera maintenue, entre enseignants et enseignés, la saine distance qui impose le respect.

Qu'en pense Mme Merkel, que le nain de l'Élysée vient de tutoyer bille en tête ?

J'ai récemment évoqué (MES ÉCOLES —> ÉDUQUONS, «Du vous au tu») ce sujet complexe — trop complexe sans doute pour les électeurs du ministre, auxquels manifestement son discours s'adresse. Pour ma part, si je vouvoie mes élèves, le choix entre Vous et Tu constitue à mes yeux l'un de nos droits intangibles ; l'expérience m'a vite appris que Tu n'exclut pas le respect et Vous ne l'implique pas forcément — vous en avez la preuve dans cette phrase, M. le ministre. Les usages, voyez-vous, ne se décrètent pas dans les ministères. Et ce que vous pouvez faire de mieux, mon cher, c'est de nous laisser travailler tranquilles.

Au lycée de Chèvres, on travaille aussi le cinéma. Salle comble l'autre soir, au centre Wallonie-Bruxelles près de Beaubourg, pour la traditionnelle projection des films de toutes les sections, de la seconde à la khâgne. Frappé d'abord par la qualité de l'ensemble (le talent et la passion du prof, Renaud Ferreira, n'y sont sûrement pas pour rien) et aussi par l'atmosphère de cinéphilie nostalgique où baignent la plupart des œuvres : recours au noir et blanc, clins d'œil aux genres anciens, film noir en tête... des jeunes de seize ans qui vous balancent un plan d'Anna Karina dans Alphaville... ma jeunesse à moi toujours vivante...

Vedette d'un des films d'hypokhâgne : ma maison bien-aimée, investie toute une après-midi ce printemps par une dizaine de garçons et filles, et que je retrouve habilement filmée, extérieur et intérieur. Nous avons même failli accueillir un film pro avec Daniel Auteuil cet été, un mois de tournage... La maison ne connaîtra pas les feux des sunlights, mais ceux de Phébus n'auront bientôt plus de secrets pour elle : faute de pouvoir observer la lune (son observatoire astronomique est sans lunette depuis 1940), elle accueille le soleil sur ses plaques flambant neuves, posées sur sa terrasse le mois dernier, prêtes à fournir 60% de notre eau chaude. Une nouvelle jeunesse pour la vieille dame (150 ans bientôt).

On dit que dans le domaine des énergies douces, en plein essor, beaucoup d'installateurs sont peu fiables, voire filous. Nous sommes quant à nous bien tombés. Merci à Jean Rézé et à l'entreprise Amperel (www.amperel.fr) pour leur compétence, leur gentillesse et la leçon d'écologie.

Le plein d'énergie. |

Aux législatives, que c'est loin déjà, les électeurs du coin ont donné 4% de voix à l'ami Luc Blanchard, candidat des Verts, bravo. Ils ont aussi réélu dès le premier tour, sans surprise, le représentant des possédants. On me dit que dans le reste du pays, de même, les forces du Progrès balaient toute résistance. Le Petit Président mène au galop la France vers son Avenir, suivi par les forces vives du pays, sous les vivats du monde des Arts et des Lettres unanime ou quasi, de Bigard à Druon, de Bruckner à Drucker. Le propriétaire que je suis ferait mieux de se réjouir égoïstement des cadeaux faits aux riches ; de ne plus diaboliser un homme si dynamique, si fourmillant d'idées ; de «lui donner sa chance», comme disent mes quelques amis retourneurs de veste, lui qui n'en a jamais eu encore ; bref, de quitter le clan des ronchons, des aigris, des persifleurs ringards.

Et de travailler plus pour gagner plus, au lieu de m'éclater ici gratos ?

Ici, on s'éclate douze mois sur douze ! volkovitch.com ne prend pas de vacances ! Au programme d'août, des romans d'amour et des lettres d'amour, quelques romans pour la jeunesse, toutes les rubriques habituelles et aussi des Pubs, hélas, qui se rapprocheront encore du fin fond de la nullité.

(réponse sur le numéro de la citation...)

La vacance des grandes valeurs fait la valeur des grandes vacances.

Il y a deux espèces de sots : ceux qui ne doutent de rien et ceux qui doutent de tout.

Parle à tes enfants pendant qu'ils mangent : ce que tu dis restera.

Même au paradis, vivre seul est un enfer.

Chères Lionnes, vous au moins, on peut vous faire confiance : vous n'y croyez guère, à toutes ces conneries d'horoscopes. Votre esprit critique sera récompensé. Les étoiles vous promettent (si toutefois vous avez le bon ascendant) un été chaud sous la couette et bien frais au-dessus.

Profitez des journées pluvieuses pour lire ou relire l'éminemment sympathique Françoise Sagan, avec une préférence pour Avec mon meilleur souvenir, ...et toute ma sympathie ainsi que Derrière l'épaule... où elle commente sa vie, ses rencontres et ses livres.

Bye, bye, Mme Sagan, sous vos dehors légers vous avez fait du bon boulot.

Nu féminin debout de Albert Marquet. Tiré de Les femmes qui lisent sont dangereuses, de Laure Adler et Stefan Bollmann (Flammarion). |