6 mai 2007, 20h 01

PAGES D'ÉCRITURE

N°45 Juin 2007

Pour commencer, causons théâtre.

Ce débat du second tour, sacré spectacle !

Mauvais cirque ou grand art, je ne sais — l'un et l'autre sans doute. J'avoue que pour ma part j'ai avant tout admiré deux pros, deux bêtes de scène et que mon opinion sur le petit roquet a évolué. On nabot dire, Sarko est grand à sa façon. Par son indéniable talent d'orateur, son ego géant, son culot colossal. C'était admirable, plus encore que révoltant, de voir un tel paquet de nerfs et de mépris jouer avec tant de maîtrise ce contre-emploi absolu : un type cool et gentil. (On comprend que revenu en coulisses il ait envie de cogner !)

Ô paradoxe : les jeunes ont vu clair dans son jeu, tandis que les vieux tombaient dans le panneau. Et qui, pour finir, a fait gagner le candidat des riches ? Les campagnes et les zones ouvrières — la faucille et le marteau...

Marianne, pauvre sotte... Ouvrir tes cuisses à ce baratineur !

Lendemain de second tour au lycée de Chèvres. Les rares élèves pro-Sarko ont le triomphe timide. Ambiance plutôt sombre.

Nous aussi on souffre, m'sieur ! dit l'une.

Vous voyez, je me suis mise en noir comme vous, me dit l'autre.

Quelle sous-France... grimace le rigolo de service.

Girls and boys, vous êtes mon réconfort.

À chacune de mes classes j'y vais de mon petit laïus :

La France est vieille, elle vient de le montrer, mais nous sommes jeunes ! Tâchons de le rester longtemps. Et gardons le moral. Ce qui vient de se passer ne va rien changer ici, du moins pour l'instant. Je vous prie instamment de ne pas vous lever quand j'entre en classe : il y a des moyens moins cons, moins archaïques de manifester votre respect. Et le respect, nous le savons, ça ne se gagne pas par la force...

Situation inédite : l'homme le plus détesté d'une moitié des Français (il vient d'arracher son sceptre au vieux Le Pen bon pour la casse), l'homme le plus moqué (sarcasme s'écrira bientôt sarkasme), cet épouvantail s'empare du pouvoir suprême. Comment ferons-nous pour nous supporter, nous et lui, tant d'années ?

Mes amis, autant que mes élèves, partagent mon angoisse.

Une copine : «Va falloir investir dans de bonnes godasses l'an prochain, on va en passer du temps dans la rue...»

Un pote journaliste : «Un seul refuge : les livres, la pensée...»

Lisons, mes frères.

6 mai 2007, 20h 01 |

Un petit tour en banlieue pour se changer les idées ?

Le héros de Viscéral, roman de Rachid Djaïdani paru au Seuil, est un jeune des cités. Entraîneur de boxe et tenancier d'une boutique fauchée, il affronte mille galères, découvre l'amour, décroche un rôle au cinéma, seulement voilà, ça tourne mal... L'auteur ressemble à son héros : né dans le Karcherland, devenu acteur, réalisateur et romancier, Djaïdani connaît les lieux comme personne. Le tableau qu'il offre d'une certaine banlieue (la seule dont on parle à Paris, où s'écrit l'Histoire) doit être supposé fidèle. Sujet facile ? Au contraire, tant les stéréotypes se bousculent.

Il m'intrigue, cet écrivain qui affirme ne presque pas lire. Peut-on écrire sans avoir lu ? Le bouquin refermé, la question demeure. L'auteur est doué, aucun doute, il tchatche avec panache, boxe les mots, fonce avec une naïveté tour à tour agaçante et séduisante. On compte les points, coups dans le vide et crochets qui font mouche. Ça bouge, c'est vivant, ça danse. L'intrigue est bien ficelée. Trop peut-être ? L'émotion une fois retombée, on se sent un rien déçu. Les personnages, pourtant décrits avec empathie, ont souvent un pied dans le poncif ; et si l'on se réjouit que cette histoire très noire soit en même temps imprégnée de tendresse, on souhaiterait que les bons y soient un peu moins sympa et les belles un chouya plus moches... Il manque à ce travail un peu de complexité, d'ambiguïté, d'épaisseur. Sera-ce pour une prochaine fois ?

Curieux des autres, je lis Djaïdani. Nombriliste, je m'offre Henri Calet. Cet écrivain de soi, ironiste et auto-ironiste, adepte du bref et de la demi-teinte, peu adulé des foules, je vois en lui, sinon un autre moi-même, du moins une espèce d'oncle ou de grand-oncle chez qui je passe à l'occasion prendre des leçons.

Acteur et témoin (Mercure de France) recueille des articles publiés entre la fin de la guerre et la mort de l'auteur en 1956. Calet raconte, comme toujours, son existence terne et triste, avec une préférence pour les événements les plus dérisoires. Tout cela, qui pourrait être d'un ennui pesant, prend vie et lumière grâce à une écriture d'une extrême finesse. C'est drôlement bien, Calet !

En fait, malgré mes efforts, je n'arrive pas tout à fait à m'en convaincre. Ce recueil contient des pages à lire absolument, comme celles sur juin 40 : la vie offrit alors à l'auteur, soldat puis prisonnier, un épisode somptueusement caletien, c'est-à-dire même pas tragique, simplement lamentable ; Calet entremêle le récit de la débâcle et celui de sa visite sur les lieux treize ans plus tard et malgré la sourdine habituelle, ou à cause d'elle, c'est déchirant. Par ailleurs les passages délectables abondent. La conférence de la secte ! La carrière littéraire de l'auteur comparée à celle d'un cheval de course ! La description de Neuilly, d'une ironie féroce ! (Décidément tout me ramène au nain des Hauts-de-Seine.) Mais quand Calet s'étend sur son voyage organisé en Hollande ou ses vacances à Trifouilly-les-Flots, sa galerie de portraits franchouillards me lasse un peu. À force de patauger dans l'infime, on risque de s'y enfoncer. Oui, c'est bien, Calet, mais quelque chose manque. On dirait une voiture qui tient la route, mais à qui manque la surmultipliée. C'est à peu près ce que je pense de ma propre prose, et voilà pourquoi sans doute le cher disparu m'inspire des sentiments fraternels.

Tiens, j'avais déjà lu quatre ou cinq de ses livres ! De quoi ça parlait déjà ? Je crois me souvenir qu'à chaque fois j'étais un peu déçu, mais j'y reviens toujours, va comprendre.

Livre «gai et drôle», dit la 4e de couv. Allons bon. Il me paraît plutôt amer, voire sinistre, l'oncle Henri, mais ce qui m'attire et me provoque chez lui, c'est sans doute cela justement : cette façon de mettre une musique guillerette sur des paroles lugubres, cet art du décalage perpétuel, du chaud et froid, qui fait que lus après lui tant d'autres plus puissants que lui semblent lourds.

Calet ne sera jamais une star, mais il a trouvé un public, tout comme ses contemporains Gadenne ou Hyvernaud, autres gens discrets, frères en fine grisaille, ou ce Marc Bernard dont le petit livre À hauteur d'homme, aux épatantes éditions Finitude, contient des portraits bien torchés d'écrivains, Dabit, Paulhan, Gide, Chardonne, Calet...

Jean-Henri Fabre, le célèbre entomologiste, lui aussi fraîchement exhumé, ne risque pas non plus de remuer les foules. Les éditions L'insulaire ont tiré de ses énormes Souvenirs entomologiques en dix volumes, sous le titre Mon école, 120 pages de fragments autobiographiques qui sont passés inaperçus cet hiver. Ils me vont droit au cœur.

Fabre (1823-1915) nous dépeint l'école d'avant Jules Ferry, dans un village pauvre du Rouergue au début du XIXe siècle, dans des conditions plus proches de Neandertal que des nôtres. «Comment appellerai-je la salle où je devais faire connaissance avec l'alphabet ? (...) C'était à la fois école, cuisine, chambre à coucher, réfectoire, et par moments poulailler, porcherie.»

Mon école est l'histoire d'une passion : la rage d'apprendre, puis d'enseigner. Dans les pires conditions — illettrisme, haine du savoir omniprésents — un enfant apprend obstinément, seul ou presque, en dépit de tout. L'étude, qui pèse tant aux enfants de toutes époques, y compris la nôtre, est pour lui une aventure ! un combat libérateur ! Il y a dans ces pages si étranges pour l'homme contemporain, rédigées dans une langue elle-même assez curieuse, parsemée d'inversions et de tours désuets — sans que cela gêne la lecture —, une allégresse, un héroïsme joyeux, un émerveillement face à la nature (descriptions d'insectes fascinantes) qui expliquent l'absence totale d'échos de cet OVNI dans nos villes aujourd'hui.

Bonheur de lire, bonheur d'apprendre. |

Rien à faire. Notre nouveau maître m'obsède. Me voici en train de relire, à cause de lui, la Princesse de Clèves, qu'il gifla naguère en public, déclarant que la mettre au programme d'examens relevait de la cruauté mentale. (Au fait, lui, que lit-il ? Glucksmann ? SAS ?)

Non seulement j'avais presque tout oublié du livre, l'argument mis à part, mais je m'en étais fait une image très fausse : celle d'un récit linéaire et limpide. Or la majeure partie de l'histoire est un méli-mélo de personnages, d'alliances matrimoniales et d'intrigues amoureuses tordues quasiment impossible à démêler, qu'on ne peut que lire globalement, sans s'arrêter au détail. C'est sur ce fond brouillé — trouvaille admirable — que se détache la figure si pure de la princesse, qui n'est en aucun cas le symbole d'une époque, mais une étrange exception. Autre surprise : lors de la fameuse scène de l'aveu au mari, justement célèbre, qu'on lit en retenant son souffle, la présence de l'homme aimé caché, d'une furieuse et fort peu classique invraisemblance ! Quant au quiproquo de la lettre perdue, il y a là un embrouillamini qui frise le comique — sans que la tragédie en soit affectée ! Plutôt gonflée, cette Mme de Lafayette. Il y a dans sa narration, comme dans le comportement extrême de Mme de Clèves, une sorte de folie héroïque. Et ce que je prenais pour un modèle de retenue classique se révèle un livre «extravagant» (Mme de Sévigné dixit), l'un des plus extrêmes et délirants qu'il soit donné de lire.

La description des sentiments... Est-il besoin de le dire ? Tout est ici d'une subtilité, d'un raffinement sans égal, dans l'analyse comme dans l'expression. Ah, ces phrases grandioses du XVIIe siècle, avec leurs relatives en cascades, leurs doubles négations, si contournées à nos yeux, mais en même temps d'une clarté de cristal. La lecture de certains passages au moins demande quelque effort, il est vrai, et l'on ne serait guère étonné qu'un homme d'aujourd'hui sans finesse ni culture, et de surcroît totalement imbu de lui-même, se sentît rebuté, humilié par la supériorité si manifeste de certains anciens.

Une phrase au moins, qui décrit la Cour du roi Henri II, ne devrait pas dépayser notre petit Nicolas Ier, ou du moins ceux de ses courtisans qui lisent un peu :

«Si vous jugez sur les apparences en ce lieu-cy, répondit Mme de Chartres, vous serez souvent trompée : ce qui paroist n'est presque jamais la vérité.»

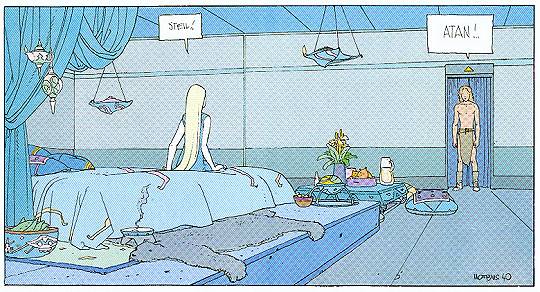

Après ce saut dans le passé — que ne ferait-on pas pour oublier le présent — je me réfugie dans le futur avec le délirant Moebius. J'avais lu jadis de lui quelques titres de SF pleins de bruit, de fureur et d'humour, tel Major Fatal. Trouvé dans la collec de feu Jean-Pierre, mon beau-père de la main gauche — quel dommage de ne pas l'avoir connu, celui-là — un album dont j'ignorais tout : Les jardins d'Edena. Deux êtres du futur, garçon et fille, corps asexués, beaux petits visages vides, égarés sur une planète inconnue. Pas une méchante planète, au contraire. Immergés dans cette nature généreuse, les deux Robinsons oublient leurs conditionnements, retrouvent peu à peu leurs instincts, échangent leurs pilules contre des fruits, et après bien des péripéties font enfin l'amour. Certains pourraient ricaner, trouver le message écolo naïf, oui, sans doute, mais moi j'ai plané sans réticence, plusieurs jours de suite, matin après matin (c'était ma brève lecture waterclosettique). La naïveté, c'est aussi une vertu, surtout quand elle est portée par un dessin d'une fraîcheur, mais aussi d'une science incroyables, paré de couleurs inouïes, à la fois vives et douces, entre gifle et caresse.

À la fin de l'album, six pages de gloses, ce qui me chagrine un peu (l'œuvre perdant son innocence, devenant objet d'étude) et me ravit beaucoup (la BD hissée au rang de classique). J'apprends là que Moebius, comme Gracq romancier, part dans ses histoires à l'aventure, sans savoir où il va. Ce qui donne à leurs histoires une épaisseur, un frémissement, une présence indéfinissables.

Comble de bonheur : l'album est le deuxième épisode d'une série que je vais donc lire dans le désordre, comme cela m'arrivait dans mon enfance — hasard qui en brouillant le temps rend le voyage encore un peu plus hasardeux, plus planant.

Enfin réunis. |

Puisqu'il est question de couleurs, allons à Cherbourg. Je viens de m'offrir en DVD les fameux Parapluies, de Jacques Demy, déjà vus deux fois, jadis puis naguère. Quelle audace dans les couleurs ! À l'époque cela m'avait moins frappé. Aujourd'hui je sursaute. Pas choqué, non : surpris, admiratif, charmé. Il y a dans ces images un mélange vertigineux d'ancien (comme elles sont loin, ces années 60 !) et de neuf. Même réflexion qu'en revoyant Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda ou les premiers Godard ou Truffaut : à côté de cette jeunesse éternelle, comme ils semblent sages et convenus pour la plupart, vieux en un mot, nos films récents...

Envie de revoir aussi, datant de la même époque, les comédies de Philippe de Broca ou Michel Deville où s'illustra Jean-Pierre Cassel en sa bondissante jeunesse. Il vient de mourir, c'est incongru et j'en ai un vrai coup de blues. Je regrette que sa belle carrière n'ait pas été plus belle encore. Elle aurait dû. Ce n'était pas seulement un élégant et léger danseur. Cet immense comédien pouvait tout jouer, faire rire, pleurer ou frissonner. Qui l'a vu dans Rupture, un Chabrol méconnu, par exemple, ou dans Le caporal épinglé du vieux Renoir, ne pourra dire le contraire.

Nos parcours se sont frôlés une fois. Il a lu un jour sur France-Culture un texte de Georges Cheimonas, «Bijou», que j'avais traduit. Il n'a pas respecté ma ponctuation, l'animal, mais je lui pardonne : jamais rien entendu, je crois, d'aussi halluciné. J'en avais la chair de poule.

Jean Renoir, Jean-Pierre Cassel. |

Une comédie légère, c'est exactement ce qu'il faudrait ces jours-ci pour oublier. Or qu'est-ce qu'il va voir, le maso ? Très bien, merci, d'Emmanuelle Cuau !

À moins qu'il ne soit sage de subir ce cauchemar pour s'acclimater à ce qui nous attend, à ce qui est déjà là. Un homme ordinaire est arbitrairement arrêté, puis interné, à la suite de quoi il perd son emploi. Voilà le résumé brutal d'un tableau brutal d'une société qui ne l'est pas moins, et que ce film étonnant radiographie avec une rigueur parfaite en même temps imprégnée de folie ; un film froid comme une démonstration mais débordant d'humanité, terrifiant mais souvent drôle à sa façon, évitant tout manichéisme, et parfaitement filmé. Quant au happy end, c'est dans un sens le moment le plus sinistre... Entre le premier film d'Emmanuelle Cuau et celui-ci, treize ans ont passé. Devrons-nous attendre le prochain aussi longtemps ?

Cette descente aux enfers contemporains, dédions-la aux naïfs qui ont élu la maison Fric & Flics. Mais est-ce bien là le genre de film qu'ils vont voir ?

À la fin du film, au SEL, derrière moi, une petite bourge disait à sa voisine : Olala, je me suis emmerdéééée !

Ben oui ma cocotte, ça ne vaut pas Les bronzés 3, tout ça...

Allez, un dernier effort pour se remonter le moral et se rabibocher avec l'époque : Petit éloge du temps présent, de Jean-Marie Laclavetine, un petit Folio de 120 pages à 2 euros. Vivent les bouquins courts ! Cette brièveté à elle seule me ravit. Tout lu en deux heures, un matin au lycée, en surveillant le bac blanc des TL.

Oublions le titre qui avait servi d'appât : l'auteur est loin de béer d'admiration devant tout ce qu'il rencontre en ce moment, ce recueil d'articles un peu hétéroclite fait la part belle au temps passé, et alors ? L'essentiel est que sur chaque sujet, en quelques pages, l'auteur dit brièvement, clairement, avec un beau sens de la formule et de la pointe qui tue, ce qu'on avait envie d'entendre ou de dire et qu'on n'aurait pas dit si bien. Comme elle réjouit, comme elle console, la page cinglante sur les caricatures de Mahomet, les malades qui les attaquèrent et les lâches qui ne les défendirent pas ! L'actualité la plus chaude voisine ainsi avec les thèmes éternels, telle cette autre page d'anthologie sur la connerie qui vient avec l'âge, à moins que l'actuel et l'éternel ne s'associent, comme dans le morceau de bravoure sur la comédie médiatico-littéraire, qui est de tous les temps.

Voilà un livre qui me confirme dans ce que je suis et en même temps me pousse à aller plus loin, à élargir ma vision, en commençant par mes lectures : les éloges d'écrivains abondent, judicieusement variés, de Cortazar à la Série noire en passant par Beckett, Pinget, le moins connu Roger Grenier ou Francis Lemarque et ses chansons. Sans oublier une vigoureuse réhabilitation d'Anatole France, homme et œuvre, laquelle ne tourne pas à l'avantage des Breton et consorts qui compissèrent son cercueil.

Je note enfin cette belle phrase que je dédie à tous ceux et celles que j'aime : «L'amour est lent, c'est un travail».

À savourer longuement.

Malédiction : je pensais oublier le cauchemar présent et le voilà vroum vroum qui revient à 300 à l'heure ! Le nouveau premier ministre, dans sa déclaration d'intention, compare la France à une voiture de Formule 1 ! Si tout homme vaut ce que valent ses métaphores, celui-ci va nous faire honneur et nous voilà partis vroum vroum pour un sacré tour de piste. La Formule 1 : le Fric et la Frime, le Brutal et le Bruyant, tout ce que j'aime.

Courage, fillons !

En juillet, ceux qui n'aiment pas la musique classique ou le démontage patient d'une belle phrase, ceux qui ne supportent pas qu'on touche à leur idole Pierre Bourdieu, ceux qui ne veulent pas savoir comment les Turcs ont chassé les Grecs d'Asie Mineure en 1920, ceux que ma sarkophobie indispose, tous ceux-là iront se faire cuire un œuf ailleurs. Aux autres, bienvenue.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il faut tout un village pour élever un enfant.

Un vieillard près de l'âtre est plus précieux qu'un jeune homme aux champs.

Suppose que je t'aie fait éduquer de façon exemplaire : quel terrible fardeau, quelle responsabilité pèseraient sur tes épaules, sur ta tête. Car sache qu'une éducation parfaite en tous points, (...) cela oblige. Cela oblige son bénéficiaire (...) à une brillante carrière. Sois heureux mon fils, car tu pourras respirer sans devoir constamment songer à la réussite..

Le besoin d'affabulation, c'est toujours un enfant qui refuse de grandir.

Pauvres filles du Cancer... Quel nom... De quoi vous dégoûter de l'astrologie. Je suis sûr qu'aucune d'entre vous n'y croit ! Braves petites.

Bon, trêve de billevesées. Lisant dans ma boule de cristal, je peux vous prédire une rencontre prochaine. Une femme intéressante. De grands plaisirs de lecture. Marie Nimier, La reine du silence (Folio), sur son père le fameux Roger N., Anatomie d'un chœur pour ceux qui ont chanté en chorale et aussi pour les autres (Folio), et si je ne vous recommande pas le reste c'est faute d'avoir trouvé le temps pour le lire. Ce n'est pas l'envie qui manque.

Jeune fille lisant de Théodore Roussel. Tiré de Les femmes qui lisent sont dangereuses, de Laure Adler et Stefan Bollmann (Flammarion). |