Nicolas Stakhovitch, années 90.

PAGES D'ÉCRITURE

N°44 Mai 2007

Il y a les lectures programmées, attendues de longue date ; et puis le bouquin choisi sur un coup de tête, qui dormait depuis des années dans la bibliothèque, qu'on tire de sa poussière on ne sait pourquoi — si, je sais : on s'est dit, Celui-là je ne le lirai jamais, triste pensée qu'on veut tout de suite faire mentir.

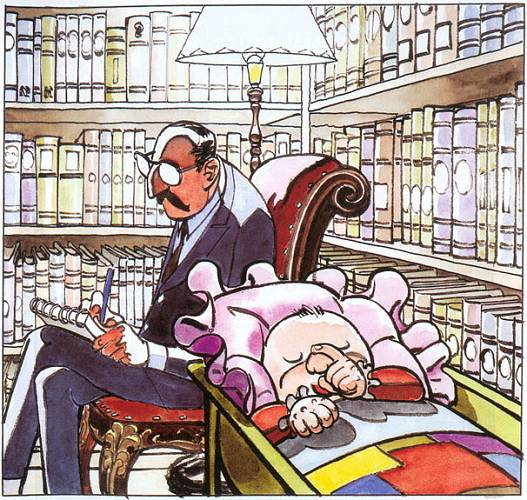

Rescapé du jour : Les aphorismes de Gralph, de Nicolas Stakhovitch, publié par Nadeau vers 1990. J'ai croisé l'auteur à l'époque une ou deux fois, un jeune dans les trente ans, il m'avait offert son livre. Son premier, son dernier. Il est mort peu après.

Aujourd'hui encore, failli refermer le livre. On dirait un pastiche de Thomas Bernhardt, dont la lecture fut pour moi si éprouvante jadis. Sur une centaine de pages, un flot verbal ininterrompu, violemment répétitif que je ressens, moi le maniaque du bref, du demi-mot, comme une agression permanente. Pourtant je m'accroche. Gralph est mort, son meilleur ami (le narrateur) est au désespoir, la sœur de Gralph aussi, elle confie à l'ami le soin de mettre en ordre les écrits du défunt, ce dont il se sentira incapable. Pour le lecteur, très vite, une évidence : ceci n'est pas un jeu parodique. Il y a là une vraie urgence. Une maîtrise étonnante. Je comprends mieux maintenant le ressassement à la Bernhardt, la double angoisse qu'il suscite : le langage devenant trébuchant, gluant, où l'on patauge et s'enlise ; ou au contraire volatil, un presque néant, comme si l'on répétait parce que les mots sitôt prononcés s'effacent. J'enrage de ne pas savoir ce que l'auteur aurait pu écrire après ce livre unique, dans tous les sens du terme, d'où se dégage, comme de tous les grands livres — car c'en est un, cela se sent à mesure qu'on lit —, un mélange d'angoisse et d'apaisement. L'auteur, dédicaçant mon exemplaire, évoque un livre «endeuillé», mais «porteur d'espoir et de sérénité». Dans le récit lui-même je note cette phrase étonnante : «C'était un rire tragique, désespéré, et cependant il éclatait comme une promesse — léger, aérien, presque une caresse...» D'un certain côté, cet ouvrage bernhardtoïde est aux antipodes de Bernhardt : il n'y a là aucune méchanceté, rien qu'une extrême douceur...

Nicolas Stakhovitch, années 90. |

Que reste-t-il de Nicolas Stakhovitch ? Son livre est épuisé. Sur Internet, presque rien. Enterré, le jeune homme, oublié de tous, et moi je me sens comme un double du narrateur, avec ce mort et ses précieux papiers qui m'échoient et dont personne ne veut. Ces papiers qui pour Gralph, «étaient malgré tout, malgré leur cruelle et patiente inutilité, ce qu'il lui restait de plus cher, [qui] étaient en fin de compte, pour lui, le seul espoir, le seul réconfort...» Les aphorismes de Gralph m'est également cher pour cet amour de l'écriture qui l'irrigue — une vraie religion, si tant est qu'une religion puisse être lucide comme celle-ci, qui sait à quel point son dieu est fragile, futile, en même temps qu'infiniment précieux.

«Chasser le silence par la parole et la parole par le silence», écrit Stakhovitch avant de se taire à jamais. Je repense à Blanchot, une fois de plus.

Stakhovitch, mort si jeune ; Blanchot, mort si vieux. N'y a-t-il pas, dans ces deux morts si divergentes, un même art de l'auto-effacement ? Si Blanchot a tant tardé, n'est-ce pas qu'il a fui la mort tant qu'il a pu, voyant en elle un acte trop visible, trop bruyant ?

Il faut laisser le passé, les morts, les taiseux, j'entends du bruit, un barouf d'enfer, le dernier bouquin de Régis Jauffret qui déboule. Un truc monstrueux : Microfictions, macrovolume de mille pages (Gallimard), contient cinq cents histoires de deux pages chacune. Et quelles histoires ! Elles rivalisent d'invention, de violence, de noirceur. Une noirceur qui peut être cocasse en même temps que déchirante. On voit défiler, dans une volonté encyclopédique, toutes les tares et les horreurs éternelles de l'espèce humaine et celles de nos sociétés présentes, tous les salauds et les sadiques, les cassés, les cabossés... C'est prodigieux, vertigineux. C'est beau comme un forcené vidant ses chargeurs sur la foule. Jauffret rate parfois la cible (mais c'est exprès, peut-être), et le plus souvent tape dans le mille. Certaines métaphores, ahurissantes, sont à encadrer. Allez, juste un exemple : «Mon rire est un chasse-neige, il me permet d'ouvrir la route, de la déblayer des congères. Mon rire est un vent glacé qui fige, qui décompose chacun de vos mouvements, qui vous photographie à chaque instant.» Et si tout cela provoque, en même temps qu'une jubilation intense, un certain malaise, c'est évidemment voulu par ce nouveau maître de l'insolence et de la provocation. La critique sociale ne tolère ici aucun attendrissement ; il s'agit de heurter, de faire mal, pour tirer de leur sommeil les consciences ramollies.

Quitte à provoquer une certaine lassitude. Au bout de quelques centaines de pages la vision du monde de l'auteur apparaît un tantinet limitée : tout ce qu'il trouve à nous dire de Proust, par exemple, c'est que crever les yeux des rats le faisait jouir... On se lasse de le voir touiller sans fin le même brouet ; on se demande par moments si cette dénonciation violente de la violence est rigoureusement pure de toute complaisance.

Les écrivains sont sans doute comme les profs, qui se répartissent en deux catégories : ceux qui aiment les élèves, ceux qui les détestent. Certains écrivains aiment leurs semblables, et cela aide à bien écrire, à ne pas tomber dans la caricature ; ceux qui les haïssent, les méprisent, qui n'ont que le noir sur leur palette, il leur faut un extrême talent, comme ce Jauffret, pour que je tienne plus de cent pages en leur étouffante compagnie.

Quelle débecte ! Quel régal !

Si le poids de ce pavé fait peur, je conseille la lecture d'une seule histoire, «Avoir tant joui», p.37. L'un des grands moments du livre. On en ressortira — je n'en dis pas plus — durablement troublé...

Le hasard (non, pas le hasard, mais un fort utile Guide de la bande dessinée publié par la FNAC) me fait lire, presque en même temps que Jauffret, un auteur de BD déjà classique dont j'ignorais jusqu'au nom, quelle honte ! et qui travaille aussi dans le destroy : Daniel Goossens. L'encyclopédie des bébés (Fluide glacial) date d'il y a vingt ans. Sujet unique : le Bébé, décrit, de la façon la moins Pouponnement Correcte qui soit, comme un être emmerdant (dans tous les sens du terme), inquiétant, malfaisant, détestable. Goossens fait alterner saynètes débilissimes et discours pseudo-savants, genre débats télévisés, d'une totale connerie. L'idiotie quotidienne où nous baignons apparaît là plus concentrée que jamais.

L'humour noir tendance trash existait avant Goossens, mais le sien ne ressemble à rien de connu. Dépassant la simple critique sociale, il fait tout dérailler. Ses textes malmènent la langue autant que ses histoires la logique, et ce qui rend ce travail de démolition efficace entre tous, c'est qu'il procède par défaut en même temps que par excès, mêlant understatement et overstatement, gesticulations effrayantes et images pauvrement immobiles, mariant de façon inédite le chaos et le néant.

L'atterrissage d'un Boeing piloté par un bébé, vu depuis une tour de contrôle affolée, touche au sublime le plus pur.

Lorsque l'enfant paraît... |

Pour me remettre de ces émotions fortes, une lecture douce : mon Dhôtel bisannuel. Cette fois, grâce aux éditions Phébus, je vais crapahuter du côté du Mont Damion. Ce roman date des années 60 où Dhôtel fut sans doute au sommet de son art, avec entre autres Lumineux rentre chez lui, L'azur et Un jour viendra, ces merveilles. Le Mont Damion apparaît comme l'un des livres les plus purement dhôteliens, avec son intrigue le plus souvent réduite à des errances en forêt et son héros plus marginal encore que les autres. Le jeune Fabien est un cancre, un étourdi pathologique, un raté intégral. Ses seuls talents : voir la secrète beauté du monde et soigner des bêtes sauvages. On pense évidemment très fort à François d'Assise, et à Saint Benoît Labre surtout, dont Dhôtel écrivit la très étrange biographie. Ce Fabien est un saint lui aussi, à sa façon : il poursuit — mais sans le vouloir —, dans une totale humilité, une ascèse qui le mène au plus grand dénuement, ainsi qu'aux plus profondes révélations. Mais ce sont là de bien grands mots pour Dhôtel : mystique à sa façon, Le Mont Damion reste exempt de toute bondieuserie, de tout pathos. L'auteur n'élève pas la voix ; le monde des gens normaux est cruel pour Fabien, et le désespoir tout proche parfois, mais les instants les plus durs demeurent nimbés de cette insouciance, de cette confiance, de cette joie légère qui parcourt les histoires de Dhôtel. Celle-ci est l'une des rares où la religion montre (à peine) le bout de l'oreille, mais que les mécréants — dont je fais partie — se rassurent : cet autre monde que les héros dhôteliens, de loin en loin, entrevoient, peut aussi bien être celui du Dieu des chrétiens que se trouver, comme disait l'autre, dans celui-ci.

Autre réédition nécessaire : celle d'un recueil de nouvelles ancien signé Pierre Autin-Grenier, L'ange au gilet rouge, à l'Arpenteur.

Connaissant surtout l'Autin-Grenier récent, qui s'est fait récemment connaître avec sa série autobiographique (Je ne suis pas un héros, Toute une vie bien ratée et L'éternité est inutile, tous à lire absolument), j'étais curieux de découvrir la préhistoire autinienne. Je ne suis pas déçu. Un cri la nuit dans la campagne, une valise incroyablement lourde, une armoire dans un grenier, un personnage mystérieux qu'on attend, un billet de mille francs inespéré et c'est parti pour des récits tout en surprises. Sans doute y a-t-il peu d'affinités, à première vue, entre ces histoires fortes, souvent au bord du fantastique — certaines chutes comptent parmi les plus étonnantes du genre ! — et les sujets plus quotidiens des derniers livres. Le sarcasme et la dérision sont moins présents ici, la patte de l'auteur se fera plus personnelle encore ensuite, mais on admire déjà, ici, cette écriture dense, charnue, corsée, mais vive et légère, où chaque phrase fait mouche.

Autin-Grenier est un virtuose des titres ; le vieux Manuel de Oliveira ne se défend pas mal non plus. Son Belle toujours évoque en écho le Belle de jour de Bunuel, sorti voilà quarante ans, dont il se présente comme la suite. Entreprise inédite, apparemment sacrilège mais fidèle au fond, en ce qu'elle enrichit encore le chef-d'œuvre passé, dont elle ne fait qu'accroître les énigmes. Malgré son grand âge, le héros (Piccoli, meilleur que jamais) est resté un libertin superbe ; la femme, elle, a changé, reniant ses frasques passées — si Deneuve a refusé de reprendre son rôle, son remplacement par Bulle Ogier peut être vu comme symbolique.

Drôle de film, ultra-court et en même temps très lent ; la scène du concert au début, inutile à l'action, nous introduit d'emblée dans une autre durée, contemplative ; peu de péripéties, mais de longs dialogues ou quasi-monologues agissant sur nous peu à peu, nous laissant captivés, fascinés. Paris, décor d'une beauté sinistre, n'a jamais eu l'air aussi étrange, comme l'histoire tout entière, lugubre et sereine, souriante et crépusculaire, à l'image de son héros, vieil alcoolique solitaire aux portes de la mort. Si bien que l'exercice en apparence désinvolte s'avère peu à peu lourd de sens et mystérieux infiniment.

Plus de deux cents films chez moi ! Toute une dévédéthèque sur le piano du salon ! Ô trésors ! Qui l'eût cru du temps de mes vingt ans ? Carole et moi ne savons trop par où commencer. Ce pourrait être un vieux film oublié... le charme désuet des années 60 italiennes... l'élégance délicate de Valerio Zurlini... Ce qui passe pour son chef-d'œuvre, Journal intime, nous ne l'avons pas encore, mais La fille à la valise (1960) nous offre un couple inattendu, la jeune Claudia Cardinale et l'encore plus jeune Jacques Perrin, qui jouent avec l'aisance de vieux briscards et la fraîcheur de débutants. On en sort tout remué. À cela s'ajoutent en bonus les commentaires parfaits de Jean-Luc Douin, illustrés d'extraits, aiguisant le regard — de quoi réveiller les cinéphilies les plus somnolentes.

Comme les belles scènes sont plus belles encore à la deuxième vision !

Claudia et Jacques. |

Que les volkonautes me pardonnent si je m'extasie encore sur cette déjà vieillerie qu'est le DVD. Après tout mieux vaut un imbécile heureux qu'un ronchon perpétuel, même si cela fait tellement plus classe de râler toujours.

Oserais-je vanter ainsi les nouvelles technologies si je n'avais pas été précédé, encouragé, par un écrivain si familier des Anciens qu'on aurait pu le croire passéiste entre tous ? L'un des livres les plus utiles que je connaisse, c'est Ce bel aujourd'hui, où Jacques Lacarrière délaisse un instant le monde antique pour chanter notre temps présent. Sont décrits, étudiés, admirés le plus souvent, les pylônes, les éoliennes, les grues, les raffineries, les supermarchés, les autoroutes, les aéroports, les tours de la Défense, le TGV, le Concorde... Ce quotidien moderne que nous dédaignons, que dans le meilleur des cas nous ne voyons pas, Lacarrière sait l'observer, le décrypter, y déceler le charme caché ou la leçon invisible. Nous réconcilier avec lui en lui trouvant éventuellement des racines anciennes. Lacarrière nous aide à mieux habiter ce monde. Louange à l'homme qui a pu écrire, entre autres : «Chaque grande surface a sa logique interne dont la découverte (quand elle se fait) vous procure une joie bizarre et inavouable. Comprendre pourquoi, en tel supermarché, la lingerie féminine voisine avec les jouets et en tel autre avec les vins fins peut ouvrir quelque lumière sur le psychisme du ou des responsables.» Ou bien : «Chaque fois que je franchis le portique d'un détecteur de métaux, je pense aux épreuves des anciens Egyptiens.»

L'ouvrage, paru en 1989, a été réédité chez Ramsay en 1998 sous le titre Ce bel et nouvel aujourd'hui.

Jacques et Michel, Arles, 1985. |

Si je pense à Lacarrière, c'est aussi que je viens de m'inscrire à Chemins faisant, association des amis de l'écrivain disparu. Je devais bien cela à l'homme qui m'a mis le pied à l'étrier en traduction et dont certains des livres (Chemin faisant, L'été grec, Les hommes ivres de Dieu) m'accompagnent depuis que je les ai lus il y a trente ans.

Les associations d'écrivains, je suis plutôt pour. J'ai été parmi les premiers Amis de Georges Perec, avant que ne me fasse fuir l'avalanche de travaux universitaires consacrés au moindre écrit du maître et recensés par le bulletin avec une précision maniaque : je risquais de ne plus pouvoir lire Perec sans m'arrêter à chaque virgule... Je lis toujours avec grand plaisir le bulletin de la Route inconnue, fan-club d'André Dhôtel, fort bien fréquenté puisque j'ai pour co-membres, entre autres, Jaccottet, Gaspar, Pirotte, Reumaux, Bartelt, Ortlieb... Jean Grosjean fut des nôtres lui aussi, jusqu'à sa mort toute récente.

Une belle soirée d'avril à Liège, au pied des Ardennes belges, non loin de chez Dhôtel. La librairie Livre aux trésors et l'association D'une certaine gaîté m'ont invité à causer Verbier et Coups de langue. Avec des noms pareils, je savais qu'on allait s'entendre. Libraires et présentateur chaleureux. Surprise : la petite salle est pleine ! Je pérore trop longuement sans doute, mais mon public me supporte stoïquement. Jules César le disait déjà : de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves.

Le lendemain matin, montée à l'ancienne citadelle. Ruelles étroites, escaliers, grands vergers cachés entre les maisons, vision incongrue qui me rappelle qu'en Belgique il y a toujours quelque chose d'étrange, décalé, surréaliste.

Retour à Paris où les Coups de langue sont annoncés sur France-Culture. Présentation et commentaires, durée totale : dix-huit secondes. Mes incitations à la concision ne sont donc pas perdus pour tout le monde...

Ému par la fidélité des volkonautes, je tiens à les remercier en leur offrant, ni plus ni moins, LA FORTUNE !!!

Qu'on se le dise : il y a des millions à gagner du côté d'Abidjan dont les banques, à en croire mes correspondants, sont les plus riches du monde. Depuis quelque temps, je reçois trois ou quatre fois par jour de longs messages d'inconnus habitant la Côte d'Ivoire, qui me proposent de partager des centaines de milliers de dollars ou d'euros bloqués sur des comptes secrets. À croire que la moitié de ce pays, prise d'une frénésie épistolaire, s'échine à faire de moi un nabab. Émouvant, non ?

Il suffit que je leur envoie mes coordonnées bancaires...

Pas encore répondu : par lequel de mes bienfaiteurs commencer ? Mais partageons, chers amis d'ici ! Puisque l'Afrique a fric, pillons-la sans que le fisc y voie rien ! Les adresses que j'aurai dédaignées seront mises en ligne ici même.

Parler des élections ? Ajouter ma notule aux tonnes de commentaires savants des autres et à mes propres remarques ici même dans les nouveaux COUPS DE LANGUE ?

Si je m'y mets, c'est par égoïsme : ça soulage.

Voyons le bon côté des choses : la moitié des électeurs fachos préférant cette fois un semi-facho. Et puis cette enquête de Télérama sur le vote des Français en fonction de la presse qu'ils fréquentent : si seuls les Français qui lisent votaient, la moins mauvaise des deux candidats serait largement élue. Moralité : battons-nous encore et encore pour faire lire les Français, et ils seront un jour un peu moins nombreux à voter idiot.

Contre les sondages et toute vraisemblance, je vis ces jours-ci dans le déni du réel. Je ne peux pas croire à la victoire du petit méchant loup. Penser qu'une majorité de mes citoyens puisse gober ces discours d'arracheur de dents, élire un excité pathologique, ne serait-ce pas les mépriser profondément ?

En juin il faudra d'abord, je le crains, sécher nos larmes... Mais la vie continue : sur volkovitch.com il y aura des bouquins anciens ou nouveaux, des films, des poèmes grecs, des femmes peu vêtues, des profs qui font passer le bac et des pubs nulles. De tout pour faire un monde.

(réponse sur le numéro de la citation...)

S'il n'y avait aucun mystère pour la plupart des gens, à ses yeux la moindre chose dans les livres ou alentour lui apparaissait lointaine et comme plongée au fond d'un abîme.

Les philosophes nous parlent beaucoup de l'en-soi et du pour-soi. Ils ne nous parlent jamais du chez-soi.

Les chrétiens (...) ont une conscience plus exercée que les autres hommes, ce qui signifie, trop souvent, qu'ils sont passés maîtres en l'art de se justifier.

On ne peut à la fois être sincère et le paraître.

Gémelles, connaissez-vous les derniers sondages ? Celles qui croient aux astres votent à 75% pour Sarko ! Alors ne soyez pas désastreuses, dans votre hebdo lisez plutôt la page des livres, s'il en a une...

Nimier, ce nom vous dit quelque chose ? Non, pas Roger la sale brute et ses grosses bagnoles, mais sa gentille fille Marie. Le livre où elle raconte son père, La reine du silence (Gallimard), est sans doute son meilleur. Un grand bouquin ! Mais l'ancien choriste que je suis a aussi beaucoup aimé Anatomie d'un chœur (Folio).

Nu féminin de Suzanne Valadon. Tiré de Les femmes qui lisent sont dangereuses, de Laure Adler et Stefan Bollmann (Flammarion). |