Antoine Coudert, photographe (1866-1910).

Dessin de Philippe Ségéral.

PAGES D'ÉCRITURE

N°43 Avril 2007

À la librairie Tschann, où je passe feuilleter les livres chaque lundi, coup au cœur : un livre intitulé Place des Pensées !

C'est sur une place ainsi nommée, dans un village d'Île-de-France, qu'habitait le très secret Maurice Blanchot. Coïncidence ? Non, bien sûr. Le livre est consacré à Blanchot. L'auteur : Richard Millet, une vieille connaissance.

Millet fut un fervent lecteur de Blanchot dans sa jeunesse. À la mort du grand homme, envoyé par Gallimard (leur éditeur commun), il est allé jusqu'au village perdu où je suis passé moi-même furtivement l'autre jour à vélo (cf. JOURNAL INFIME de ce mois). Il est entré, lui, dans le saint des saints. Il a posé les yeux sur les papiers du disparu. Son livre raconte sa visite, et ce qu'ont représenté pour lui les livres de Blanchot.

Lire Millet, ça fouette le sang. Souvent il me ravit : j'ai adoré son Chant des adolescentes (P.O.L.), portrait de ses jeunes élèves du temps qu'il était prof. Un livre que personne n'a lu. Non moins souvent Millet m'agace. Je suis glacé par sa misanthropie, la haine qu'il voue à son époque, la noirceur de son ciel intellectuel. Pire encore que son compatriote Bergounioux ! Pas rigolos, les Corréziens... Et puis je me perds un peu dans ses longues phrases entortillées où la syntaxe proustise et la pensée blanchotte — sans que l'épigone égale ses maîtres. Pourtant, je ne regrette pas ma lecture. D'abord Blanchot est là : l'homme si fascinant par le mystère de son retrait du monde, et surtout l'écrivain, dépeint dans toute sa sombre gloire par un disciple ébloui. On ne peut qu'être frappé par la hauteur de pensée atteinte par ces pages : l'écriture, pour Millet lui aussi, est une aventure, une ascèse ; il se livre, lui au moins, il ne nous cache rien de la rudesse du parcours, de son mal de vivre, de son mal d'écrire, de ce martyre qu'est une vie consacrée à l'écriture. Et l'on est pris d'un profond respect, on se sent bien frivole soudain, quand on n'a jamais sacrifié soi-même au dieu vorace plus que quelques dîners en ville et des séances de cinéma.

Sur la pile d'à côté, chez Tschann, une autre nouveauté signée Millet. Très différente à première vue, toute proche en fait. L'art du bref (Le promeneur) est lui aussi le portrait d'un homme invisible. La bio — presque entièrement imaginée — d'un photographe de village dont on ne sait presque rien, humble entre les humbles, quasi infirme et qui se suicida, dit-on, pour n'avoir été aimé d'aucune femme. Une vieille dame, dans un village corrézien des années 50, raconte ses souvenirs sur cet homme à un enfant solitaire : l'auteur. Au récit s'entrelace une méditation sur la photographie et ses pouvoirs. La dame cause admirablement. Comme un livre. Là aussi, Millet nous emmêle dans ses longues phrases, frôlant tantôt le sublime, tantôt le cliché («Qu'est-ce que la vérité d'un visage, sinon ce qu'il laisse deviner de l'âme ?»), soûlant, admirable, parfois les deux ensemble. Je ne sais trop si cet Art du bref me plaît ou non — et ce n'est pas pour me déplaire. Mais je suis affreusement injuste : combien de livres plus lisses, plus aimables, nous emmènent aussi haut que celui-ci ?

Antoine Coudert, photographe (1866-1910). Dessin de Philippe Ségéral. |

Et le nouveau Gailly, je l'aime ou non ? Le précédent, Dernier amour, m'avait modérément remué ; avec Les oubliés (Minuit toujours), je suis d'abord un peu perplexe, comme dans des retrouvailles avec un vieil ami qu'on commence à trop bien connaître, dont on se dit qu'il finit par tourner un peu en rond. Je regrette les alcools forts de ces deux merveilles, Be-bop et Un soir au club. Et puis, peu à peu, je ne sais comment, je me laisse griser.

Il est vrai que les livres de Gailly, comme ceux d'Echenoz, se font peu à peu moins spectaculaires, plus intérieurs. Il faut leur laisser le temps. Ses nouveaux héros — deux journalistes vieillissants partis interviewer une vieille pianiste oubliée — sont tout sauf des aigles. L'un meurt aussitôt, l'autre doit affronter trois femmes : la veuve (qu'il désire), son épouse (dont il s'est lassé), l'interviewée (qui tombera dans ses bras). On dirait que l'auteur, discrètement, se rapproche d'une certaine quadrature du cercle : une histoire toute simple, quotidienne et en même temps toujours étonnante ; une alliance d'ordinaire et d'extraordinaire. De détresse et de bonheur aussi. Sur fond de mort et de décrépitude, d'amours foireuses, un autre amour va éclore in extremis. Ce happy end, si improbable, si évident, il fallait l'oser ; il fallait être rudement fort pour ne pas sombrer dans l'eau de rose. Tout le livre en est éclairé. Pas question de ne plus lire Gailly.

Allé voir sur le site de l'Huma (www.humanite.presse.fr) ce que Jean-Claude Lebrun a pensé des Oubliés. Il adore. J'en étais sûr.

Cela devient une habitude : pour savoir ce qu'il faut lire, je vais tous les jeudis consulter la chronique de Lebrun. Est-il vraiment le meilleur critique littéraire français actuel, ou avons-nous simplement les mêmes goûts, lui et moi ? J'ai l'impression qu'il a plus mes goûts que moi-même ! Son enthousiasme, sa lucidité, sa clarté m'aident souvent à entrer dans des livres dont je ne savais pas qu'ils pouvaient me plaire. Et combien sont-ils, dans la corporation, à s'intéresser comme lui, par delà l'anecdote, à la musique des mots, à leur chair ?

Surtout n'allez pas dire à Lebrun qu'il ne s'écrit plus rien de bien chez nous. Son éloge des Oubliés l'amène à balayer, pris d'une sainte colère, ce cliché poussif (et pourtant increvable) d'un roman français cérébral, nombriliste, onaniste, à bout de forces, dont Gailly serait sans doute pour certains l'un des porte-drapeau. Fariboles que tout cela ! Nous traversons une période de grande richesse, les vrais lecteurs le savent — mais pas le pauvre Dominique Fernandez, décidément bien ramolli, dont le dernier opus délaie le vieux cliché à la grande joie des gogos. Lebrun ne le rate pas... Pauvre Fernandez : dans la même semaine, se faire dézinguer par Lebrun et entrer à l'Académie française, c'est mourir deux fois.

Si je devais travailler dans la presse — mais je m'amuse mieux ici, en toute liberté —, je n'écrirais pas sur les nouveautés, dont quelques uns, Lebrun, Czarny, s'occupent si bien : que dire après ceux-là ? Je choisirais des bouquins oubliés, voire épuisés, pour les tirer un instant de la mort, leur amener un ou deux lecteurs, combat dérisoire contre le fleuve Oubli.

Qui se souvient des souvenirs de Zoé Oldenbourg, Visages d'un autoportrait (Gallimard) ? Qui se souvient seulement d'elle ? C'était dans ma jeunesse un auteur fêté, connu pour ses épais romans historiques, Argile et cendre, La pierre angulaire et autres, fort bons d'ailleurs.

Quant on est né en 1916 à Saint-Pétersbourg et qu'on a vécu la révolution et le nouveau régime jusqu'en 1925, avant d'émigrer en France, on a des choses à raconter. Des choses dont je suis spécialement curieux ces temps-ci, retrouvant dans la bibliothèque paternelle, à l'âge précis qu'avait l'auteur en l'écrivant (la quasi-soixantaine), ce vieux volume paru voilà trente ans. Je sais d'avance que les Oldenbourg et les Volkovitch n'étaient pas du même monde, que je n'apprendrai pas grand-chose ici sur ce que vécurent en Russie mon grand-père le hussard et mon père, exilé à l'âge de deux ans ; Zoé Oldenbourg vue par elle-même n'est pas toujours entièrement sympathique ; son livre nous noie souvent sous les détails par la faute d'une mémoire envahissante, mais je ne regrette rien : de nombreuses pages — la description de Petersbourg en 1920, ville à moitié morte, notamment — sont inoubliables. Et j'invite les contempteurs professionnels du présent à lire les remarques sur la xénophobie des Français de l'entre-deux-guerres : oui, c'était encore plus moche alors ; non, nous n'allons pas toujours vers le pire...

Curieux tout de même, le poids du passé : ma famille est là depuis quatre-vingt-sept ans, à peu près tranquille, et il suffit d'une pareille lecture pour que se réveillent les anciennes terreurs, pour se rappeler que rien n'est acquis et se sentir à jamais précaire et menacé.

Aucun danger immédiat, certes. Je ne vois tout de même pas notre Sarkosaque en futur Staline ! J'admets volontiers qu'il est moins facho que Le Pen — ne confondons pas l'extrême droite et la droite extrême ! Pourtant j'ai de plus en plus peur de lui, avec qui tout est possible... Peur aussi de tous ces gens qui souhaitent pour maître un tel roquet. Je n'arrive pas à y croire. J'ai trop honte. Je suppose que dans la masse de ses fidèles, on trouve des gens estimables, voire sympathiques, mais parmi ceux qui l'encensent publiquement je ne vois pour l'instant que des crétins et des nuls, de Doc Gyneco à Johnny en passant par André Gugusmann.

Tiens, la dramaturge Yasmina Reza est atteinte par le sarkome à son tour. Je ne l'ai jamais lue, ni vue au théâtre. C'est le moment, pour tâcher de comprendre ce phénomène fascinant : un intello qui trahit son camp pour celui du fric et de la force brutale.

Mme Reza est célèbre et riche. Son dernier hit : Le dieu du carnage, publié avant même d'être joué, chez Albin Michel. Deux couples de bourgeois évolués, bien élevés, qui finissent, bas les masques, par se déchirer de façon ordurière.

C'est bien ficelé, intelligent, brillant. Tous les critiques de l'hexagone en extase, apparemment. Et moi ça me donne une vague envie de gerber. Ce dont se moque l'auteure, c'est le bobo de gauche avec ses grands idéaux, ses beaux sentiments — personnage souvent ridicule, j'en conviens ; mais ce qu'elle ridiculise en même temps, c'est les efforts de certains d'entre nous, si laborieux, pour substituer à la loi de la jungle un peu de raison et d'humanité. L'homme est un loup pour l'homme, voilà le message — bravo pour le scoop ! L'ennui, dans ce constat en forme de jeu de massacre, c'est que jamais, ou presque, on n'y sent la moindre compassion, la moindre émotion. Les personnages sont des pantins dérisoires épinglés avec une joie méchante, un mépris total de l'humanité. Les beaufs de droite vont bien se marrer à ce boulevard haut de gamme. Votre satire des bourges, Madame, est bourge elle-même jusqu'à l'os. Brillante et puante.

Comme votre petit renard aux dents longues, prêt à croquer la France.

Si la Reza me lisait (aucun risque), elle protesterait avec véhémence contre cette politisation de son texte. Je la renverrais alors à sa pièce, où les personnages ne cessent de se jeter à la figure une autre vérité indéniable et cruelle : tout se tient, Madame, tout se tient... La malodorance intellectuelle et la pestilence politique.

Ma parole, je m'aigris ! Je râle à tout va ! Il est temps de faire une cure de sérénité chez Jacques Réda.

Je connais moins bien Réda le poète que le prosateur. C'est ce dernier qui nous donne aujourd'hui, chez Fata Morgana, un nouveau recueil de proses :Toutes sortes de gens. J'aime ce genre de textes brefs : rien de tel que la brièveté pour saisir au vol l'impalpable — à savoir le plus précieux. Voilà un livre fait avec presque rien : des portraits d'inconnus fortuitement croisés, de personnages sans éclat, beaucoup de souvenirs d'enfance. Mais voilà que cette humble réalité, sous le regard du poète, nous apparaît réenchantée, à l'image de ce «pauvre jardin» soudain transfiguré, sans pour autant cesser d'être lui-même, «dans sa gloire printanière encore frileuse de paradis terrestre» ; ou de cette femme de ménage comparée à «une de ces saintes, inaperçues d'elles-mêmes, qui ne répandent ni parfum significatif ni trop intense clarté, mais auprès de qui les gens et même les choses (ces casseroles qu'elle récurait, ces tapis qu'elle battait, ce vilain mobilier dont elle essuyait la poussière) se sentent un peu encouragés à croire qu'ils participent sans trop d'exigence et de vertige aux réalités d'un monde spirituel».

Eh oui, c'est moins tendance, moins glamour que certaine pièce à la mode, laquelle, tapant sur ses quatre pantins, ne m'a rien appris sur l'homme, alors qu'après ma balade avec Toutes sortes de gens je me sens plus riche en même temps qu'apaisé. Chez Reza j'étouffe ; chez Réda je respire enfin.

J'ai raconté le mois dernier une rencontre en forme de coup de cœur avec le dernier album du bédéaste Jean-Claude Denis, Le sommeil de Léo (Futuropolis). Cette fois je découvre un de ses travaux anciens, L'ombre aux tableaux (Albin Michel) et c'est peut-être plus beau encore.

Un peintre sans succès vire SDF et meurt dans la rue. Au même instant une jolie jeune femme, qu'il avait croisée dans un bar et trouvée aussi belle qu'inaccessible, tombe sur une de ses toiles et reconnaît son talent. La cote du défunt monte vertigineusement en même temps qu'une histoire d'amour naît, chose incroyable, entre la femme de chair et le fantôme. Le plus incroyable, c'est qu'on y croit. On marche à fond. La fin est d'une beauté incroyable elle aussi. Toute cette histoire très dure, parfois sinistre, est nimbée d'une irréelle douceur. Comment cette splendeur, publiée il y a quinze ans, avait-elle pu m'échapper ?

Je n'ai pas fini de fréquenter la librairie BD-Net, rue de Charonne, pour continuer mon recyclage.

Le mort et la vivante. |

Autre livre plein d'images, autre enchantement, mais d'un tout autre genre : le gros livre d'Alain Bergala, Godard au travail, nous ramène aux quinze films que Godard tourna, pratiquement sans débander, de 59 à 68. Des films que j'avais alors tous vus, parfois revus et beaucoup rêvés aussi, avant et après vision. Nous les attendions, nous les commentions passionnément. Des films d'une jeunesse éclatante, qu'ils ont gardée. Bergala nous raconte les tournages en grand détail, et dire que c'est passionnant serait faible.

J'étais alors dans la salle, me voici dans les coulisses. Impression de revenir dans une maison d'enfance et d'y découvrir de nouveaux recoins.

Si le livre est richement illustré, sa plus grande splendeur est son texte. À partir d'un tissu d'anecdotes, Bergala réussit à nous donner l'une des plus belles méditations qui soient sur le travail créateur. Aucune hagiographie : l'homme Godard apparaît tel qu'il est, rébarbatif, mais qu'importe — le génie du cinéaste est parfaitement mis en lumière. Et le bonheur d'avoir suivi alors, il y a quarante ans, cette folle aventure, ce bonheur-là je le retrouve intact.

Bande à part, 1964. |

Après cette grande leçon de cinéma, une bonne leçon d'écriture. Merci à Dane Cuypers, journaliste, écrivain, animatrice d'ateliers d'écriture, qui m'envoie son livre, Question de style, sous-titré Manuel d'écriture, aux éditions du CFPJ (Centre de profession professionnelle des journalistes) où elle enseigne.

Ce manuel — un peu trop bref, peut-être, on s'attarderait volontiers — a tout pour me réjouir. Non seulement je retrouve chez l'auteur un regard très proche du mien, à la fois rigoureux et voluptueux (je vais piquer là exemples et analyses pour ma prochaine édition du Verbier !), mais ce manuel destiné à de futurs journalistes démontre de façon répétée, imparable combien la distinction entre les deux écritures — «journalistique» et «littéraire» — est au fond vaseuse. Toute une série de personnages présentés ici avec ferveur, d'Alexandre Vialatte à Alain Rémond, illustrent cette vérité de tout leur talent.

À propos d'école, une grande nouvelle :

Il n'y aura bientôt plus de Lycée de Chèvres ! Il sera dès l'an prochain, nous annonce-t-on, rebaptisé Lycée Jean-Pierre-Vernant. En l'honneur du grand helléniste, les conseils de classe pourraient se faire en grec (ancien) dès 2008.

Mars est le mois des Journées portes ouvertes où nos élèves d'arts plastiques et d'arts appliqués exposent leurs travaux. Traditionnelle visite au bâtiment C, leur repaire, et chaque année une même admiration. Ces jeunes ont un sacré talent. Apprécié entre autres la façon dont mes élèves de 1re STI arts appliqués — une excellente équipe — associent la lettre et le dessin dans un travail sur la mode...

Incitation à la lecture. |

Une histoire d'école encore — nettement moins belle.

Dans le 19e arrondissement de Paris, à l'entrée d'une maternelle, arrestation brutale d'une mère et d'un grand-père d'élèves — des sans-papiers — sous les yeux des enfants. Protestations des présents, bousculade. Parents, marmots et bébés en poussette passés aux gaz lacrymogènes. Mise en examen de la directrice. Puis recul des autorités, tout de même, face au scandale.

N'accablons pas les flics. Ils ne font qu'obéir mécaniquement.

Bien dressés, bien tenus, ils pourraient se montrer utiles et gentils. S'ils mordent, c'est que leur maître est un mauvais maître. Un violent incontrôlable. Un grand frère des racailles à pitbull. C'est lui qu'il faudrait mettre en fourrière.

Des citoyens qui protestaient contre les horreurs de la chasse à l'enfant — et en disaient plutôt moins que moi ici — se retrouvent poursuivis en justice.

Il est sage de faire entendre sa voix tant que c'est encore possible.

Pour ne pas lutter seul, une bonne adresse :

www.educationsansfrontieres.org

On va se laisser abattre ? Terminer sur une telle désolation ? Tournons-nous plutôt vers la consolatrice, la grande pourvoyeuse d'oubli : Mme la Musique.

Ma dernière découverte : un opéra d'un inconnu, Jean Cras, officier de marine. Polyphème fut écrit vers 1920, monté avec succès, puis oublié. La partition, j'en conviens, est parfois indiscrètement debussyste, et alors ? Elle se laisse écouter voluptueusement d'un bout à l'autre. C'est souvent superbe. Un Florent Schmitt, par exemple, mieux connu, ne s'en tirait pas aussi bien. Si on faisait passer Polyphème pour du Debussy retrouvé, combien de mélomanes sauraient-ils flairer l'embrouille ?

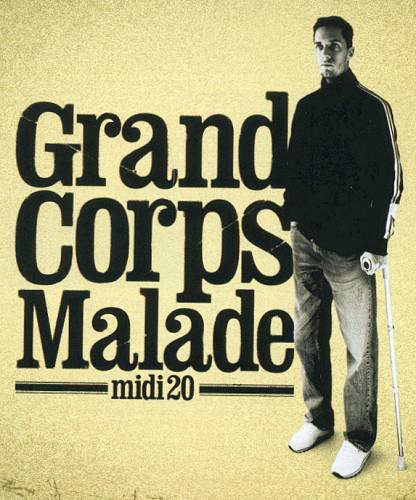

Il ne chante pas, lui. Il dit ses poèmes. Il met en rimes sa vie d'enfant des banlieues, ses galères, sa lutte pour exister. Il n'a pas la haine. Il aime trop la vie. Il aime les mots, qui le lui rendent bien : il faut les voir lancés par lui, qui jouent, bondissent, tourbillonnent, une vraie musique. Sa voix parlée aussi, c'est de la musique : profonde, vibrante, une rudesse pleine de douceur, la noblesse jointe à la simplicité ; la voix d'un jeune homme qui a beaucoup vécu et d'un homme neuf, d'un grand monsieur dont le pseudo est Grand corps malade, et dont le disque Midi vingt devrait être passé en boucle à tous ceux qui désespèrent.

Grand corps malade. |

Le mercredi 18 avril, vers 18 heures, je serai en Belgique, à la librairie Livre aux Trésors de Liège (4 rue Sébastien-Laruelle, 42 50 38 46), pour parler des mots, de l'amour des mots, du travail sur les mots, de mes deux bouquins à la gloire des mots : Verbier et Coups de langue, édités par Maurice Nadeau.

Que fera-t-on en mai ? Mon dieu que c'est loin encore. Outre les bouquins, les bédés, les bagarres politiques, il y aura sans doute une traversée du Massif central à pied, une démonstration de pifomètre par un prof corrigeant des copies, un salut à l'écrivain grec Dimìtris Hadzis, quelques jeux de mots, sans oublier, suite aux élections, du champagne ou des larmes...

(réponse sur le numéro de la citation...)

Le poète mène triomphalement ses idées dans le char du rythme : ordinairement parce que celles-ci ne sont pas capables d'aller à pied.

L'essence de la bonne écriture n'est donc pas pour moi le talent — notion spécieusement floue — mais le courage de dire les choses telles qu'on les a réellement perçues et non comme un consensus de personnes «autorisées» souhaiteraient qu'on les ait senties.

Cette idée que tout est dit n'est point déprimante ; bien au contraire, tonique. Le paradoxe humain c'est que tout est dit et que rien n'est compris. (...) L'humanité réelle se compose de ces belles formes pleines de sens, que le culte a conservées. Mais il faut frapper dessus comme sur des cloches ; car la forme se referme toujours sur le sens, parlant seulement par la beauté.

[Il] cherchait des secrets dans le rouge d'un coussin, dans les plis d'une tenture, avec une envie si féroce de les découvrir qu'il se sentait toujours jeune, avec une certitude si totale et si amère de ne rien trouver qu'il se sentait très vieux...

Mesdames Taureau (quelle cata, ces appellations...), prenez garde : votre agaçante crédulité horoscopique, si puérile, risque d'indisposer votre partenaire au point de l'éloigner d'une telle nunuche.

Pour l'amadouer, offrez-lui un roman de Béatrix Beck ; s'il s'est déjà taillé, lisez-le vous-même pour vous consoler.

Léon Morin, prêtre est son livre le plus connu, mais essayez donc Plus loin mais où (Grasset), qu'elle publia à plus de quatre-vingts ans : quelle pêche elle avait encore !

Jeune femme au livre de Alexander Deineka. Tiré de Les femmes qui lisent sont dangereuses, de Laure Adler et Stefan Bollmann (Flammarion). |