Sirène du Rhin.

PAGES D'ÉCRITURE

N°42 Mars 2007

Il paraît que L. est un type adorable. On a lu naguère un de ses livres, une belle petite chose, délicate, subtile, beaucoup de charme. Une amie, une autre amie chantent les louanges de son dernier livre, on l'achète. En épigraphe, une phrase d'un auteur peu connu qu'on vénère : on se retrouve entre soi. On va se régaler. Le premier texte, à peine plus d'une page, magique avec trois fois rien, on retient son souffle, un pur bonheur.

Suivent d'autres textes à peine plus longs, délicats, subtils, beaucoup de charme et voilà peu à peu, de demi teintes en demi mots, une vague impression de grisaille, de vacuité. C'est voulu, sûrement, se dit-on, L. veut faire sentir délicatement, subtilement, l'ennui caché dans les petits bonheurs ici décrits... Pourtant, rien à faire : on est subtilement déçu.

Pire : on a fait de cet inconnu une espèce de frère ou de cousin, on a cru en lui ; du coup on se pose des questions sur soi-même. Alors moi aussi, quand j'écris, je suis doucement chiant ?

Pour se consoler, allons chez Robert Walser.

L'apprécier vous place d'emblée parmi les Raffinés, les Élus. Kafka l'admirait ! L'homme à tout faire et L'institut Benjamenta, deux de ses romans, sont pour moi d'excellents souvenirs. Ensuite je me suis un peu enlisé dans ses recueils de textes brefs. Essayons encore avec ses Histoires d'images que vient de publier Zoé dans une traduction de l'excellente Marion Graf.

Ce petit volume contient des textes écrits dans les années 20 (presque tous) autour d'un tableau, parfois très connu (Olympia de Manet, Chute d'Icare de Breughel), parfois moins, que le progrès technique permet de reproduire en couleurs très proprement pour pas cher. Le rapport entre texte et image, l'image comme déclencheur d'imagination, voilà qui me concerne.

...Tiens, c'est déjà fini ? À peine lu, le texte se dissout dans la mémoire. Reste une impression globale et fugitive de simplicité lisse et facile, ou d'ironie diffuse — ou de fausse ironie, comment savoir ? —, bref d'une finesse excessive pour moi, décidément privé de l'organe sensoriel adéquat. Me reste une phrase :

«Ce que l'on trouve dans cette petite rédaction a l'air très simple, mais il y a des époques dans lesquelles tout ce qui est simple et facile à comprendre s'éloigne diamétralement de l'entendement humain et ne peut se comprendre, de ce fait, qu'avec la plus grande difficulté.»

Je la rumine, cette phrase qui peut-être parle de moi, comme un chien ronge un os, sans trop savoir si ma perplexité s'en trouve réduite ou aggravée.

J'enchaîne sur les Histoires d'une image de Nicolas Bouvier. On dirait un gag : même éditeur, même format, même formule et presque même titre ! Le fabuleux Bouvier exerçait le métier de collecteur d'images ; il dénicha dans je ne sais quelles archives celles qu'il présente ici, anciennes pour la plupart, d'une extrême variété, flanquées de ses commentaires, le tout publié voilà quelques années dans une revue de sa patrie genevoise.

Bouvier ne m'a jamais déçu, on ne va pas commencer maintenant. C'est gagné dès le récit autour de la première image. L'auteur prend un jeune type en stop, visite un obscur musée en Suisse profonde, trois fois rien, mais Bouvier sait tellement bien voir, écouter, tout relier que dans ce coin d'Helvétie on sent soudain toute l'immensité du monde. Le réel chez lui se change en merveille sans cesser d'être réel. La suite du recueil, où l'on explore notamment la médecine ancienne, la zoologie, la botanique, ne laisse pas faiblir l'enchantement, portée par la passion de l'iconothécaire pour ces «images somptueuses» qui «sommeillent et vous attendent comme Belle au bois dormant. Lorsqu'on les trouve, on fond en larmes».

Sirène du Rhin. |

Restons là-bas, chez les Suisses que j'aime tant. Jacques Réda, me remerciant de l'envoi des Coups de langue, déplore que mon bouquin ignore un Helvète de choc, Charles-Albert Cingria, l'une de ses idoles.

Eh oui, Cingria... Mes premières approches n'ont pas trop bien tourné, mais les conseils de Réda valent de l'or. Nouvel essai avec Pendeloques alpestres (encore Zoé !). C'est le simple récit, très court, d'une marche en montagne. Pas vraiment d'action, de début ou de fin, juste un enfilage de notations, d'événements infimes. Je marche aux côtés de l'auteur, un peu désorienté encore, mais je sens que ça vient, je commence à pressentir, dans ce fouillis, des fils conducteurs, des correspondances, un équilibre, de même qu'en montagne, le paysage s'organise à mesure qu'on prend de la hauteur. Je ne sais pas trop comment c'est fait, mais je sens mieux la présence et l'épaisseur des choses. La prochaine fois je monterai encore un peu plus haut. Mais quand donc saurai-je bien lire ?

Si je m'approuve d'insister ainsi après une rencontre ratée, je comprends moins mon acharnement masochiste à me taper des livres sur l'horreur scolaire. Il est vrai que ce nouveau roman sur l'école m'est envoyé gracieusement par un volkonaute, Michel Loirette, ex-proviseur et jeune retraité. Merci cher collègue, et pardon pour ce qui va suivre.

Le titre annonce la couleur : Cool ! Le lycée coule ! aux éditions Osmondes. Houlà, ça va cogner. De fait, on retrouve là les canons du genre, illustrés récemment, entre autres, par MM. Jourde et Bégaudeau : jeu de massacre, élèves infects, profs débiles, apocalypse annoncée. Présentes aussi les grandes bourgeoises en chaleur comme chez Jourde — lequel, notons bien, a écrit son livre après Loirette, mais n'a sans doute pas copié : ces choses-là font partie des conventions.

Conséquence : le narrateur de Loirette, tout jeune proviseur-adjoint, a une folle envie de se tirer — une envie presque égale à la mienne quand je lisais Jourde.

Calmons-nous. D'abord, noircir le trait, appuyer sur ce qui va mal, mitrailler son lecteur, c'est la règle du jeu pour le romancier lambda. Et à ce jeu, je préfère nettement Loirette à Jourde : on se trouve à un degré en dessous dans la caricature (même si le proviseur de Cool ! termine cliniquement fou), les crétins sont moins glaireux, les salopards moins flamboyants, le héros moins sympa — ce qui le rend, paradoxalement, plus proche. En un mot, on n'est pas incommodé ici par la même suffisance, le même suffocant mépris de l'humanité que chez Jourde. Sans compter que Loirette s'écoute moins écrire... Il nous offre même, ici ou là, quelques jolies scènes de comédie qu'on peut goûter sans honte.

Pierre Bayard, auteur du réjouissant Comment améliorer les œuvres ratées (Minuit), que je présentais dans PAGES D'ÉCRITURE N°16, saurait-il sauver du désastre les Festins secrets de Jourde ? À l'impossible nul n'est tenu. Sans peur et sans reproche, mais pas téméraire, notre Bayard aborde un autre sujet qui nous concerne tous d'aussi près : Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ? Ainsi s'intitule son nouveau manuel de savoir-écrire (doublé ici d'un savoir-causer).

On y retrouve tous les charmes du précédent. Surdoué du paradoxe, plus délicieusement pince-sans-rire que jamais, l'auteur va bien au-delà du divertissant cynisme qu'on attend de lui pour poser, avec une rude lucidité, des questions de fond sur la lecture et la valeur d'une œuvre. Non, on n'aura jamais le temps de lire tout ce qu'on voudrait ou devrait lire. Oui, on peut non-lire de plusieurs façons, dont certaines acceptables, voire louables. Oui, certaines œuvres célèbres et respectées ne sont lues par personne, et c'est peut-être aussi bien ainsi. Cet ouvrage finalement aussi sérieux que provocateur est un festin continuel pour l'esprit, on se réjouit à chaque page (au point de ne pas savoir lesquelles citer !), et ceux qui ont écrit sur lui dans les journaux eussent été bien inspirés de le lire...

J'ai bien envie d'y jeter un œil.

À propos, un bon truc pour les non-lecteurs qui veulent avoir une idée d'un livre sans l'ouvrir : le Nouveau dictionnaire des œuvres, en Bouquins : six volumes, près de 8000 pages, des milliers d'ouvrages résumés et commentés de façon le plus souvent précise et pénétrante. Dans la même collection, excellents eux aussi, un Dictionnaire des auteurs en trois volumes et un Dictionnaire des personnages (un volume).

Autre truc, pour ceux qui souhaitent connaître François Bon sans le lire : rendez-vous à Saint-Etienne les 22-24 mars pour des journées boniennes proposées par le CIEREC, l'épatante équipe qui organisa naguère des réjouissances autour de Michon, puis d'Echenoz (cf. mes Coups de langue fraîchement parus). À Saint-Etienne, rien que du bon, rien que du vrai !

En sortant de là, on n'aura qu'une envie : lire Bon, ou le relire.

Une édition de quatre sous («collection Piment !») dans un bac de soldeur. Une couverture parmi les plus hideuses — et Dieu sait si certains de nos maquettistes hexagonaux font assaut de mocheté. Pourquoi avoir acheté, puis dévoré illico cette épave ?

À cause du nom de l'auteur : Franz Bartelt.

J'ai connu Bartelt par son livre sur Dhôtel, Aux pays d'André Dhôtel, chez Traverses. Un bain d'air pur. Ici, changement d'atmosphère, sinon de lieu. Dans Les bottes rouges, espèce de polar sans crime, le narrateur est un journaliste minable et le héros un pauvre couillon, son pote et voisin, rendu progressivement fou furieux par les caprices de sa femme. Ambiance poisseuse de roman noir, tendance rurale : loin des enchantements dhôteliens, les Ardennes sont ici une province pluvieuse et sinistre.

L'histoire est sympa, l'auteur en fait joyeusement des tonnes et ça se lit tout seul, on se dit tout de même que cela manque peut-être un peu d'ambition... Attention : plus d'une fois ce roman facile se révèle plus profond qu'il n'en a l'air. Le personnage, raté volontaire à l'existence nulle, se révèle de plus en plus riche et attachant : les pages en particulier où il philosophe sur son activité favorite, l'épluchage des pommes de terre, vous nourrissent en douceur et profondeur. J'aime ce maniement virtuose de l'ironie, ce mélange de dérision cruelle et de zen tranquille. Je me régale de cette écriture si efficace dans sa simplicité trompeuse. Un grand livre ? Je ne sais. Mais aucun doute : Franz Bartelt est un grand monsieur.

Avec les livres, c'est comme avec les gens : au début, parfois, ça coince, on a un peu de mal à se trouver. Je ne connais pas encore le jeune Arnaud Cathrine, dont le dernier roman (son dixième déjà, à trente ans !), La disparition de Richard Taylor (Verticales), raconte la fuite et la dérive d'un homme marié racontée par les différentes femmes qui en sont les témoins. Un peu de flottement au début, certaines scènes frisant le cliché, le personnage de la mère pas vraiment réussi, et puis peu à peu le dispositif se met en place, ça décolle, je ne m'arrête plus de lire, je suis conquis. Le personnage se défait tout en restant cohérent, fantôme aussi présent qu'absent, les diverses femmes trouvent chacune leur voix sans pour autant couvrir celle de l'auteur, lequel nous donne un livre en même temps éclaté et tenu. Du beau boulot ! On trouve même là certaines scènes — celle dans la maison d'enfance de l'homme entre lui, la nouvelle habitante et le fils de celle-ci — d'une justesse, d'une maîtrise exemplaires.

Cette Disparition de Richard Taylor est issue, signale-t-on, d'une commande de la revue Remix. Au fait, c'est vrai : je n'ai pas terminé le n° 2 d'icelle. Il doit se morfondre au rayon des lectures interrompues... Le voici, en glorieuse compagnie : Schnitzler, Benjamin, plusieurs grands poètes, quelques savants ouvrages traductologiques, honte à moi.

C'est pourtant chouette, Remix. J'ai déjà exposé ici même (PAGES D'ÉCRITURE n°9) le principe : quelques courtes nouvelles, chacune suivie de deux ou trois variations sur elle commandée à d'autres auteurs. La qualité des textes est très variable, la couleur d'ensemble un peu branchouille, mais qu'importe : ce jeu induit une forme de lecture passionnante, palimpsestique (on lit en surimpression la nouvelle d'origine à travers la nouvelle version), ce qui donne une profondeur, un peps aux pages les plus médiocres.

Remix 2 (la revue semble arrêtée après le n° 3, hélas), c'est vingt textes de vingt auteurs dont Queffélec, Djian et Beigbeder, hélas — mais aussi Jauffret, Kadaré, Riboulet, yeah ! Ironiquement, je m'étais arrêté avant la dernière série, selon moi le clou du recueil. Dans la nouvelle de départ, Eliette Abécassis montre un chirurgien et son assistant maladroit pratiquant une opération qui manque tourner mal. Laurent Seksik raconte la même scène vécue par le patient endormi. Chez Serge Joncour, tout est violemment transposé : l'opération devient un concert que bousille un percussionniste incompétent. Avec Laurence Bosmans, près du pôle Sud, deux explorateurs vont frôler la mort. Juxtaposition très drôle et vaguement troublante.

Ce mois-ci encore, un bonheur en BD.

Je le dois à Jean-Claude Denis, dont j'avais déjà beaucoup aimé Quelques mois à l'Amélie, chez Dupuis. Denis fait mieux encore, il me semble, avec son nouvel album, Le sommeil de Léo (Futuropolis). Le dessin chez lui est sobre, classique, sans rien d'exceptionnel. Sa grande force : des scénarios épatants, très travaillés, où personnages et situations sont à la fois simples, quotidiens et profondément originaux. Léo, endormi par un hypnotiseur, transformé en zombie, va bouleverser à son insu la vie de ceux qui l'entouraient ce soir-là. Peu de chose, mais ces péripéties peu spectaculaires s'emparent de nous en douceur, de façon hypnotique — c'est le cas de le dire —, au point de nous captiver davantage que les plus tonitruantes aventures intergalactiques. Les couleurs, beiges, verts sombres, bleus-gris, contribuent à l'enchantement. Au réveil le héros ne se souvient de rien, mais le lecteur, lui, n'oubliera pas de sitôt Léo et son sommeil...

Léo parti très loin... |

Bonheurs de cinéma.

Certains soirs désormais, m'arrachant à l'écran du Mac, je rejoins Carole devant la télé. Nous n'avons toujours pas trouvé la touche TF1, mais une solide collec de DVD nous attend avec ses films anciens et ses plaisirs pour moi nouveaux.

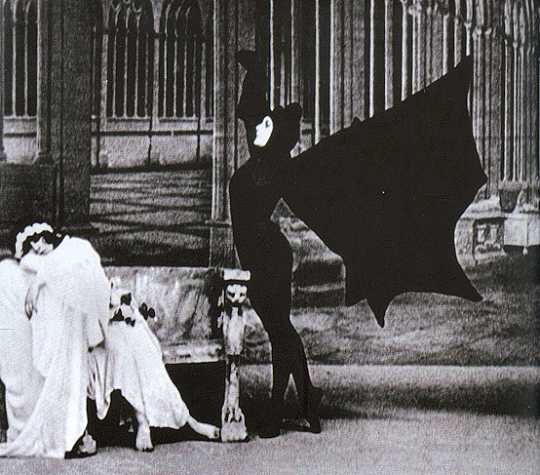

Notre salon se change en repaire de fantômes. À la nuit tombée des acteurs morts sortent des boîtes et s'animent un instant, dans un noir et blanc de rêve. Des fantômes, il y en a même dans les histoires. Celui qui hante le premier chef-d'œuvre de Mankiewicz, dans The ghost and Mrs Muir de 1947, qui séduit la jeune veuve et la prend dans ses bras, enfin, quand elle meurt, dans une scène sublime. Et aussi les malfaiteurs masqués en collant noir, qui hantent sans un bruit les couloirs et marchent sur les toits dans les naïfs et merveilleux Vampires de Feuillade (1915), vus jadis à la Vidéothèque et plus beaux encore aujourd'hui, dans leurs images nettoyées, rendues plus envoûtantes encore par une musique parfaite signée Eric le Guen.

C'est la noire qui va mourir... |

À la salle du SEL, en bas de la rue, films nouveaux, en couleurs, autres bonheurs.

La vie des autres, de Florian Henckel von Donnersmarck, c'est d'abord un scénario très riche, très soigné, qui nous offre en même temps un quasi reportage sur les pratiques policières dans l'ex-RDA et une histoire très symbolique de rédemption : le héros, un flic rigide, va peu à peu fléchir et se rapprocher de ses victimes... C'est aussi une belle brochette d'acteurs impressionnants. Ce premier film étonnamment maîtrisé, souvent admirable, est en train de casser la baraque ; ce qui l'empêche d'atteindre les sommets, c'est une légère tendance au mélo (la mort de l'héroïne), que n'allège pas la musique indiscrète de Gabriel Yared. Le jeune cinéaste surdoué pourrait avec profit méditer sur la sobriété des grands Anciens, Bresson par exemple, ou même Truffaut, dont le Fahrenheit 451 raconte en gros la même histoire...

Je n'ai jamais rencontré Pascal Thomas, et pourtant c'est mon ami depuis un tiers de siècle, depuis j'ai découvert ses deux premiers films, Les zozos et Pleure pas la bouche pleine. Bon, d'accord, ce n'était pas Eisnestein, mais il y avait là un naturel, une grâce à vous faire fondre. Les suivants furent plus ou moins réussis, mais toujours sympa, discrets, souriants.

Et voici le sommet (provisoire ?) d'une belle carrière : Le grand appartement. Une vraie fête emmenée par Laetitia Casta, Pierre Arditi, Mathieu Amalric, acteurs superbes et superbement dirigés, sur un tempo charmeur, à la fois trépidant et nonchalant, avec des scènes de sexe à la fois torrides et comiques ( !) et partout l'humour le plus varié — y compris le plus fin.

(Allons bon, encore oublié de raconter l'histoire. Ça se passe dans un grand appartement, il y a plein de gens, on y tourne un film. Ça va comme ça ?)

Si l'ami Thomas était américain, nos critiques intello le suffoqueraient sous les vapeurs d'encens, ils verraient en lui un nouveau Lubitsch, au lieu d'en parler la bouche en cul de poule. Heureusement le grand public, pas toujours con, a marché...

Amalric et Casta. |

Parmi mes amis, les anciens élèves. Ceux avec qui j'ai gardé le contact, ceux aussi qui me retrouvent par Google et le présent site.

En février j'ai pris un pot à Paris avec William, 38 ans, devenu journaliste et prof de journalisme ; j'ai déjeuné avec Frédérique, 34 ans, à Joinville-le-Pont sur la péniche où elle vit ; Aurore m'a invité à Mandres-les-Roses pour la fête de ses trente ans, où j'ai revu aussi sa copine Caroline, aujourd'hui prof d'anglais. Émotion et bonheur à chaque fois. Sentiment de richesse.

L'Éducation nationale aujourd'hui ? La classe ! Notre bien-aimé ministère, soudain enrichi, nous envoie depuis peu un somptueux bulletin bimestriel tout en quadrichromie, que financeront nos prochaines réductions de traitement. La page 3 est à la gloire du nouveau décret anti-tabac, en vertu duquel nos lycéens qui pompaient naguère leur clope à la récré dans la cour, ce qui ne gênait personne, doivent maintenant le faire... dans la rue. (Si l'un d'eux se fait faucher par un chauffard, on ne pourra plus dire que le tabac tue lentement.)

Sur la page d'à côté, on nous informe fièrement que l'Éducation nationale s'est associée au comité d'organisation du Tour de France ! Pour faire de la Grande boucle un thème d'enseignement, et des drogués à pédales un exemple pour la jeunesse !

L'industrie pharmaceutique remporte l'étape, et la lutte contre le dopage s'essouffle...

Avant le Tour, autre terrible épreuve pour la France : les présidentielles. Nous gémissons, nous gémirons encore longtemps, écrasés sous le poids du blabla quotidien, sondages, gloses, analyses, invectives, coups tordus, promesses, mensonges, halte ! pitié !

Sous ce déluge, la moindre éclaircie a des charmes de Riviera. L'actuel représentant de la droite ne m'inspirait jusqu'ici que des sentiments — colère, dégoût, épouvante — plutôt négatifs. Jamais je n'aurais pensé qu'il pût se montrer drôle. C'est fait.

L'homme au karcher vient de se présenter comme l'héritier de Jaurès et Blum !

Certains me reprocheront d'en rire. Mais j'ai bien le droit, je crois, de prendre l'énormité à la légère, puisque mon oncle Jean et mon oncle Léon eux-mêmes ne sont pas sortis de terre pour botter le cul à l'impudent nabot.

Rions maintenant, car en avril, pas de rigolade ! Pour les farces et autres frivolités, on repassera ! Où le volkonaute se croit-il ? Les stars du mois seront Maurice Blanchot, Richard Millet et quelques autres gens sérieux. On retournera peut-être à Thessalonique. On reverra des vieux Godard. On écoutera Domenico Scarlatti. Les Pubs poursuivront notre ardent combat contre le relâchement des mœurs.

(réponse sur le numéro de la citation...)

La chasteté est assurément la plus négative des vertus, à moins que ce ne soit le plus secret de tous les vices ?

Nous ne sommes pas plus les maîtres de nos idées que de la circulation du sang dans nos veines.

Si l'on doit aimer son prochain comme soi-même, il est au moins aussi juste de s'aimer comme son prochain.

Peu de gens ont le courage d'être lâches en public.

Tous les astrologues le pensent et aucun n'ose le dire : les Bélières sont les plus conformistes, les plus moutonnières des femmes. Réglez leur compte à ces charlatans : allez toutes ensemble les culbuter à grands coups de tête.

Rentrées chez vous, lisez Annie Saumont. C'est des nouvelles. Ce qu'on fait de mieux dans le genre. La terre est à nous... Je suis pas un camion... Moi les enfants j'aime pas tellement... Si on les tuait... Elle en a écrit beaucoup d'autres, mais ceux-là sont peut-être ses meilleurs recueils.

Amaryllis et Henrietta de Vanessa Bell. Tiré de Les femmes qui lisent sont dangereuses, de Laure Adler et Stefan Bollmann (Flammarion). |