Un homme libre.

PAGES D'ÉCRITURE

N°40 Janvier 2007

Ce site a pour moi un gros inconvénient — ou un gros avantage. Il me contraint dans mes lectures. M'empêche de me limiter à mes sentiers battus. J'alterne l'ancien et le neuf, l'inconnu et le connu, la prose et la poésie, l'ardu et le facile, l'agréable et le rugueux. Je rêve de grandes aventures : m'éloigner de mes eaux territoriales, celle des livres pour intellos, plonger dans un Jeanne Bourin, un Amélie Nothomb — et adorer ça ! Voilà trois ou quatre ans je me suis offert Anne Gavalda (je crois), mais zut alors, aucun souvenir, tout est à refaire. L'autre jour, au fond d'un quartier perdu, dans une librairie où nul ne me connaît, lu en douce les premières pages du dernier Marc Lévy ! Eh bien ce n'est ni bon ni mauvais. Ce n'est rien du tout. Un manque de saveur total. Genre vache qui rit après du munster ou de l'époisses. Mais je lui donnerai une deuxième chance, pour être vraiment sûr. Je n'aime pas les hiérarchies. Quand je me laisse aller au mépris, je finis toujours par le regretter. Je me souviendrai toujours de cette brochure publicitaire : plusieurs extraits anonymes de romans, dont il fallait trouver l'auteur dans une liste mêlant écrivains sérieux et pisseurs d'eau de rose des éditions Harlequin. Expérience édifiante et cruelle : on se plantait une fois sur deux !

Pour mon standing intellectuel, un must : chaque mois, une dose de modernité.

Cette fois, c'est du moderne de choc : Chloé Delaume, trente ans, dont les romans sont un bain de folie et de violence, une plongée dans «l'immondice quotidienne», comme elle dit. L'enfant de chœur que je suis resté trouve cet alcool un peu raide, et parfois légèrement opaque, mais en s'aidant de la 4e de couv et des articles éclairés de Jean-Claude Lebrun, on arrive à tout avaler.

Certainement pas : six personnages enfermés à Sainte-Anne, six existences brisées, un récit éclaté dont les fragments occupent les cases d'une grille en forme de jeu de Cluedo. Pas vraiment convaincu par ce gadget narratif, mais cela ne gêne pas trop. Quand on lit Delaume, on plonge et on rame. Des tourbillons assez rudes nous mènent à de grands bonheurs. De livre en livre la proportion de pages éclatantes s'accroît. J'aime cette cocasserie brutale, cette agressivité guillerette, ces métaphores ahurissantes et surtout cette façon si particulière d'agiter les mots, néologismes en rafale, ressassements rythmiques hystériques, omissions d'articles qui donnent au français delaumien, par moments, une tournure chinoise, une allure boum-poing-dans-gueule. Chauffe, Chloé ! C'est fort mais c'est bon.

Un petit intermède classique pour se remettre ?

Après Delaume, de Ligne.

Celui-là, j'entendais depuis longtemps murmurer son nom par les connaisseurs. Charles-Joseph de Ligne, prince autrichien qui connut l'Ancien Régime et le vit mourir, passa la moitié de sa vie à guerroyer et l'autre à fréquenter les puissants tout en claquant sa fortune en fêtes somptueuses. Bref, pas le genre de type dont je me sens proche au départ.

J'ai tort. L'homme avait de quoi raconter, qui fréquenta Marie-Antoinette et Catherine de Russie, rencontra Voltaire et Rousseau et fut l'admirateur-ami de Casanova. Et il raconte fort bien, avec une désinvolture moins souveraine que Saint-Simon, mais quelle vivacité, quelle fougue et quelle jeunesse de plume jusqu'au bout ! En fait ce paresseux avait la passion d'écrire et s'y adonnait longuement tous les jours. Cet homme fin, libre d'esprit, généreux se révèle en fin de compte plus attachant que prévu. Pensées, portraits et lettres... est disponible en Rivages poche, mais je me suis surtout régalé aux bondissants Mémoires du prince de Ligne, à l'enseigne du Mercure de France.

Un homme libre. |

Et maintenant, mes sœurs, mes frères, puisque je dois tout avouer ici, même l'inavouable, je crie mea culpa : je viens de me taper...

Je n'ose pas le dire...

— Un SAS ? Un Sulitzer ? De l'Angot ? Du Pierre Jourde ?

Non, tout de même. Juste un ouvrage d'histoire littéraire, tandis que mon surmoi grondait à mon oreille, Tu ferais mieux de lire ou relire les œuvres, sale feignant, au lieu de ce baratin sur les vies de leurs auteurs !

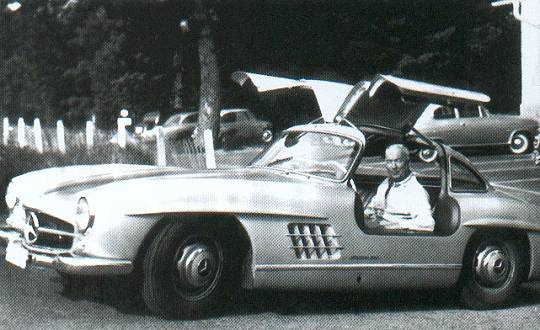

Surmoi, vieil emmerdeur, je t'ai à peine entendu, fasciné que j'étais par Le soufre et le moisi de François Dufay (Perrin). L'histoire du difficile après-guerre de deux stars mouillées sous l'Occupation, Morand et Chardonne, et de leurs relations avec leurs cadets, les trop célèbres Hussards. Le titre résume bien ce jeu de massacre, féroce (mais fondé semble-t-il), bien pensé, bien écrit, un boulot impeccable auquel on prend un plaisir aussi vif que trouble. Morand, bouffi de rancœur et de vanité, Nimier petite brute, Blondin poivrot pathétique, tous réactionnaires jusqu'à l'idiotie, on savait déjà qu'humainement c'était nul et odieux — le genre de types à aimer les grosses bagnoles, on voit le niveau —, mais à ce point !

Leurs œuvres, au moins, qu'en reste-t-il ? Je n'ai jamais été sensible au clinquant creux de Morand, ce pétard mouillé littéraire, tout juste bon à épater Sollers ; Nimier me saoule avec son brio de surface ; de Blondin j'aime surtout les chroniques sportives de L'équipe aux prodigieux calembours (que M. Dufay puritainement dédaigne), bref, il y a là pour moi moins de soufre que de cendres, et surtout pas mal de moisi.

L'énigme, pour moi, c'est Chardonne. Comment ses livres, merveilles de grâce, de finesse (y compris l'étrange et méconnu Vivre à Madère, que Dufay débine bien légèrement), ont-ils pu monter si haut, venant de si bas ? L'homme n'est certes pas une crapule, mais quelle médiocrité, quelle petitesse dans les propos ici rapportés ou dans les extraits de correspondance ! Celle qu'il entretint quotidiennement avec Morand pendant des années décourage, semble-t-il, les éditeurs : éblouissante, dit-on, et non moins nauséabonde — un champagne qui sent la vase.

Je scrute désespérément les quelques photos de mon idole, que je n'avais jamais vu : il ne se ressemble même pas d'un cliché à l'autre, il ne ressemble à rien : une grande silhouette molle, sans caractère, un néant.

Paul Vroum-vroum Morand. |

De l'air ! de l'air !

Le mois dernier je traversais la Mongolie avec Peter Fleming, qui fit de son équipée un livre mémorable, Courrier de Tartarie chez Phébus. Ce grand vadrouilleur, qui aimait partir seul, eut en l'occurrence pour acolyte une autre solitaire : Ella Maillart, Helvète et intrépide, qui nous a laissé son propre récit de l'aventure : Oasis interdites (Payot). Il y aurait là matière à comparaisons infinies entre deux visions de la Mongolie, du voyage et du monde en général. Je ne sais que préférer entre le flegme british de Fleming et la ferveur de Maillart, pour qui le désert est quasiment une expérience mystique. Si je n'ai fait le voyage avec elle que sur quelques journées, c'est que deux traversées de Gobi en deux mois, c'est beaucoup pour un seul homme, et que sur le plan de l'écriture la prose appliquée d'Ella pâlit un peu à côté de l'aisance et du panache du grand Peter.

Autre voyage avorté, en Océanie, avec Le Clézio. J'avais cessé de le lire depuis longtemps, celui-là, trouvant à sa prose, de plus en plus, la même beauté fade que son fameux visage. Un type très bien par ailleurs, qui méritait un nouvel effort : l'autre jour, en librairie, j'ouvre son dernier bouquin (oublié le titre). Voici le début. L'Océanie est

«invisible, parce que les voyageurs qui s'y sont aventurés la première fois ne l'ont pas aperçue, et parce que aujourd'hui elle reste un lieu sans reconnaissance internationale, un passage, une absence en quelque sorte.»

Cet «apercevoir» mal employé, cet impossible «que aujourd'hui...», ce plat «en quelque sorte» en fin de phrase qui dilue la magie du mot «absence», une telle gaucherie, comment est-ce possible ? Il ne se relit pas ? Ils n'ont pas de correcteurs chez X ?

Bye bye Océanie, bye bye Jean-Marie-Gustave...

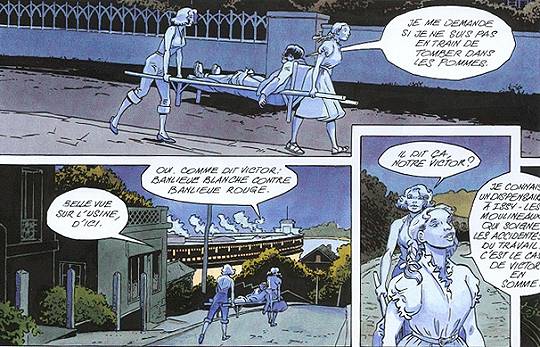

Les grands voyages étant au-dessus de mes forces, restons près de Paris, à deux pas de mes pénates, avec pour guides un beau tandem : Pierre Christin, scénariste et Anne Goetzinger au dessin. On leur devait déjà une mémorable Demoiselle de la Légion d'honneur (Dargaud). Leur nouvel album, quatrième de la série Agence Hardy (Dargaud toujours), s'intitule Banlieue blanche, banlieue rouge. La rouge, c'est les usines Renault de Billancourt et de l'île Seguin ; la blanche, les belles maisons du coteau d'en face, à Meudon, où résidaient cadres et directeurs en ce temps-là, dans l'après-guerre de mon enfance. Des lieux que la disparition de l'usine vient de rendre aussi invisibles que l'Océanie, et non moins légendaires. Le scénar, astucieux et solide comme toujours, allie de façon harmonieuse l'imagination à la rigueur documentaire : une affaire d'espionnage industriel sert de prétexte à montrer le travail à l'usine, les loisirs des ouvriers et des patrons, ambiance fifties garantie, et le charme de Mme Hardy, la blonde détective, accroît notre désir de la retrouver dans ses trois précédentes aventures.

Meudon / Billancourt. |

Mon seul rapport au théâtre, honte à moi, c'est la lecture des pièces, exercice frustrant comme le déchiffrage d'une partition et tout aussi jouissif : on n'entend pas, on ne voit pas, mais on peut imaginer ! nous voilà promu metteur en scène !

Philippe Minyana, que j'ai lu, dont j'ai même vu deux ou trois pièces, je reviens périodiquement à lui plein de curiosité sans être jamais déçu. On dirait même qu'il se bonifie encore.

J'imagine Minyana travaillant comme l'oiseau fait son nid, ramassant des bribes de quotidien pour les tresser ensemble. Résultat : un coq-à-l'âne perpétuel, avec tous ses charmes (mélange des tons, surprises, punch) mais sans les inconvénients : tout cela reste dense et construit, que cela se voie ou non — solide en même temps que léger. On pleure d'un œil, on rit de l'autre.

Histoire de Roberta et Ça va, deux pièces récentes parues aux vaillantes Editions théâtrales, sont encore plus libres et effervescentes. Le récit traditionnel passe aux oubliettes. Les personnages pullulent, on saute de lieu en lieu, le temps se déglingue, tantôt piétinant sur place, tantôt sautant des marches, dans un défi permanent à l'éventuel metteur en scène. On croit entendre marmonner l'auteur : Et là, mon petit vieux, comment tu vas faire ? Et l'autre grommeler : Tu vas voir, mon salaud, tu vas voir...

Pourquoi Minyana n'est-il pas davantage connu ?

Côté cinéma, mon décembre a été marqué par trois admirables films, où se retrouvent — par hasard — la France et l'Angleterre.

Queen, de Stephen Frears, appartient à ce genre dangereux qu'est la reconstitution de faits réels, récents qui plus est, par des acteurs. Nous voyons ici la reine d'Angleterre et son entourage confrontés à la mort très parisienne de Lady Di et à la tempête médiatico-politique subséquente. On ne saura jamais quel écart sépare l'image de la réalité, et très vite on s'en fout : le tableau semble plausible, et Shakespeare a sûrement fait bien pire en son temps. Ce qui fait de Queen un indiscutable bijou, c'est l'alliance étonnamment réussie entre sérieux et divertissement — un mélange de film d'analyse politique et de comédie, faut le faire... On rit, on sourit beaucoup. Le plus beau, c'est le personnage de la reine : tout en ne cachant rien de ses raideurs et petitesses, Frears évite la caricature au point de la rendre humaine, admirable même par moments et — qui l'eût cru ? — presque attachante.

Lady Chatterley. Le mythique roman de D.H. Lawrence revu par une Française. On est d'abord vaguement déçu : c'est superbe, adapté avec une intelligence aiguë, mis en scène avec un goût, une maîtrise exemplaires, seulement voilà, on attendait autre chose que ce cousu main, cette qualité française de la part de notre Pascale Ferran, si novatrice à ses débuts, du temps des Petits arrangements avec les morts...

Puis on se laisse aller — comme l'héroïne. Comme elle, on a bien raison. Pourquoi bouder son plaisir, pourquoi s'interdire une belle musique sous prétexte qu'elle est en do majeur ? Arrivent les scènes d'amour : fabuleuses. Portées par une actrice géniale, génialement dirigée, Marina Hands. Il faut la voir dans la première étreinte, tandis que le garde-chasse la fourgonne gauchement : tout passe en quelques regards, surprise, curiosité, tendresse, déception et satisfaction ensemble. Même la scène impossible de la danse à poil sous la pluie est réussie ! Qui a jamais montré le désir et le plaisir de façon si rayonnante ? L'empire des sens d'Oshima, autre merveille d'érotisme, était dans un sens le film le plus puritain qui soit, le plus lugubre (pardon pour le pléonasme), alors que l'œuvre de Lawrence et Ferran chante si bien le corps et ses joies que tous les talibans de la terre le brûleront en priorité, le jour où ils prendront partout le pouvoir.

(Ils s'en garderont des copies pour usage perso...)

Notre Alain Resnais national, lui, vient d'adapter sous le titre Cœurs (bof, le titre...) une pièce anglaise d'Alan Ayckbourn. Une pièce aux personnages sans profondeur, aux situations improbables, ni mauvaise ni bonne sans doute, mais virtuelle, en attente, comme un vêtement avant d'être porté. Resnais la tourne de façon irréaliste, en un ballet glacé, froid et léger comme cette neige qui ne cesse de tomber dehors. Certains ont vu là un somptueux ratage, une belle machine qui tourne à vide. D'autres, et j'en fais partie, ont été bouleversés : ils ont vu les pantins s'animer, devenir peu à peu mystérieux, insondables, à l'image du barman joué par un Arditi prodigieux, meilleur que jamais — mais chez Resnais tous les acteurs se surpassent ; derrière la ronde le plus souvent comique des six personnages, frères et sœurs en solitude, qui s'effleurent ou se déchirent sans jamais réussir à se toucher, on entrevoit le fond de la misère humaine. La dernière scène, miroir du film entier, est d'une tristesse et d'une beauté à couper le souffle.

Resnais, à bientôt quatre-vingt-cinq ans, se renouvelle toujours. On serait heureux que le chanteur trentenaire Vincent Delerm suive l'exemple. Je sais que sa petite musique en agace quelques uns, jusqu'ici ce n'est pas mon cas, mais je dois le reconnaître : dans son dernier CD, Les piqûres d'araignée, son goût pour le ténu, le soft, le coconneux — il tient de son papa — frise trop parfois l'auto-pastiche. La demi-teinte est un genre dangereux sous ses dehors tranquilles. En plus Delerm junior a mis les chansons les plus gnangnan au début ! Dommage : le sarcasme et la dérision lui vont comme un gant, quelques chansons inspirées le prouvent ici même.

Pas de déception, en revanche, avec Jeanne Cherhal, dont le nouveau CD tourne presque entièrement autour du thème de L'eau. La voix, les musiques, bon, sympa, mais les paroles ! Une grande virtuosité d'écriture, de l'astuce et du charme à revendre, des textes qui tiennent la route même sur le papier.

En ce qui me concerne, la grande nouvelle du mois, le plus beau cadeau du Père Noël, c'est l'arrivée de Carole à Chèvres. Je ne suis plus seul, enfin ! dans la grande maison. Le gros des travaux venant de s'achever, nous allons même pouvoir souffler un peu — ou plutôt nous occuper de volkovitch.com.

Roissy, 20.12.06. |

Mais je bavasse, je bavasse et j'oublie l'actualité des Fêtes. On connaît la chanson :

Après Noël et Nouvel An,

Alka Seltzer Efferalgan !

Sans doute, mais avant gueules et dégueules de bois, goûtons hardiment aux joies de la table, malgré les prohibitions diverses, synonymes de régression culturelle, qui menacent notre art de vivre ancestral.

Deux de nos députés, défenseurs des traditions et de nos plus saines valeurs, ont appelé à la mise en place dans nos écoles de «programmes d'éducation informant des effets bénéfiques du vin». Et ce dès l'école primaire. Voilà qui est beau comme la France éternelle. Levons nos verres (hourrah ! hourrah !) à MM. Armand Martin et Gérard Voisin, d-d-d-dignes m(hips !)embres de l'UMP (Usine à Minots Pochetrons).

Tu seras un homme, mon fils. |

Avant d'aller me biturer au Minute Maid le 31, passons aux nouvelles locales. Ai-je déjà parlé ici de notre AMAP ? Cette Association pour le Maintien de l'Agriculture de Proximité associe un paysan proche (le nôtre est à Saint-Nom-la-Bretèche) et un groupe de citadins qui s'engage à lui acheter chaque semaine un panier de fruits et légumes. Le nombre de groupes amapiens ne cesse de croître dans tout le pays, on se bat presque pour entrer dans celui de Chèvres, lequel fonctionne depuis plusieurs mois de façon efficace et amicale. (Carole et moi ne sommes encore que suppléants.)

La dernière livraison a fait redécouvrir à tous un légume oublié : le panais. On ne parle plus ici que du panais, cette merveille (de la famille des panacées ?), et l'Internet local bourdonne de recettes pour accommoder la nouvelle star. Le panais sauté à la poêle avec pommes de terre et carottes, on dit que c'est le petit Jésus dans l'assiette. (Il est panais, le divin enfant.) À quand la réhabilitation du topinambour et du rutabaga ? des bettes, des crosnes et des cardons ? de l'affolante scorsonère ? de la mirobolante consoude ?

— Comment, Marie ? Pas de panais avec la dinde ? |

31 décembre. Une pensée pour l'association Non à 2007 ! qui tenait aujourd'hui son ultime réunion, finalement vaincue après une belle résistance.

Combat passéiste, vain, risible ? Et alors ? Ce n'est guère plus absurde, et c'est moins nuisible, que de hurler méchamment, comme certains, Non à l'Europe...

Le programme de février ? On n'en sait trop rien. Nous visiterons des lieux désormais familiers : la campagne de Grèce du Nord, décor des histoires de Zatèli ; le lycée de Brimeil pour tout savoir sur les Conseils de classe ; la banlieue parisienne, où vécut le musicien Georges Enesco, mon voisin de Meudon. Alain Fleischer nous détaillera ses prouesses de séducteur précoce. Nous écouterons ce chef-d'œuvre du feuilleton radiophonique, perle des années 50 : Signé Furax. Plus des révélations croustillantes sur certaine association de parents d'élèves...

(réponse sur le numéro de la citation...)

Les lois sont des toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites.

Un ennemi, c'est trop. Cent amis, ce n'est pas assez.

Les chaînes de l'humanité torturée sont en papier de ministère.

On est toujours irrévérencieux quand on dit la vérité.

Mesdames verseaux, vous êtes ridiculement crédules ! Les horoscopes, croyez-moi, c'est du bidon ! Les trois-quarts des régimes amaigrissants aussi ! Pour effacer les kilos en trop après les fêtes, on fait du sport bien sûr, on verse eau et non bière dans son verre, et surtout on lit ! Une lecture grisante fait oublier l'heure des repas.

Gourmandise autorisée en janvier : les poèmes de Valérie Rouzeau. Déguster d'abord Pas revoir, au Dé bleu, et Va où au Temps qu'il fait. Délectable et parfaitement digeste.

La grammaire magique de Jessie Marion King. Tiré de Les femmes qui lisent sont dangereuses, de Laure Adler et Stefan Bollmann (Flammarion). |