Le rayon Dhôtel.

PAGES D'ÉCRITURE

N°34 Juillet 2006

Un été sans bains de mer, très bien ; sans soleil, passe encore ; mais sans lecture, jamais ! La belle saison est une orgie de livres. Et pour que la fête soit complète, il me faut Dhôtel et Modiano.

Ils sont de la même famille, ces deux-là : de ceux qui n'arrêtent pas d'écrire, et de réécrire (croit-on) le même livre. Ce qui chez les auteurs médiocres est mauvais signe (manque d'imagination, paresse...), mais révèle chez les meilleurs une obsession, un acharnement nécessaires. Il ne s'agit pas de faire toujours la même chose, mais presque la même chose ; de revenir, mais juste à côté pour explorer le terrain dans ses infimes replis — tel un photographe qui prendrait une foule de photos successives d'un même lieu pour faire lentement apparaître son relief.

On peut les lire, ces obsédés admirables, en les suivant pas à pas dans cette recherche, l'esprit mobilisé tout entier, attentif aux moindres variations ; on peut aussi, au contraire, se laisser bercer à la paresseuse par ces plaisirs familiers. L'idéal étant de faire les deux à la fois — lire et bouquiner —, ce qu'en pratiquant Dhôtel ou Modiano, grâce à tout leur talent, je crois parfois possible.

Par ailleurs on ne peut rêver auteurs plus divergents.

Dhôtel est par essence campagnard ; ses histoires explorent un espace ouvert, suivant un mouvement centrifuge qui conduit le héros à des errances, des visions, des rencontres ; au bout du chemin, quelque chose lui est donné, ou quelqu'un. Les fictions de Modiano, elles, s'enferment dans la ville, tournent en rond vers un centre vide, à l'image de leurs personnages qui cherchent avant tout à fuir, à s'évanouir.

Voyage de noces, mon Modiano de ce juillet, charmeur en diable avec trois fois rien, est l'un de ceux que la critique a parfois regardés un peu de haut, y voyant un livre mineur, une resucée, une petite musique essoufflée. Peut-être. Mais juste après je rouvre le premier Modiano, La place de l'Etoile, les premières pages et je les prends dans la gueule : des pastiches de Céline et Rebatet du feu de Dieu, débuts tonitruants d'un blanc-bec de vingt ans monstrueusement doué. La voix de ce type-là peut abattre les murs ! Il aurait pu aisément continuer ainsi. Les livres suivants, plus ténus, évasifs, chuchotés, qui semblent céder au ressassement, sont peut-être tout le contraire : une recherche patiente, tournant le dos aux effets faciles, d'un secret de plus en plus impalpable ; et s'ils paraissent moins réussis, c'est qu'ils sont plus difficiles à réussir. On dirait qu'il essaie de construire avec de moins en moins de matière, comme un architecte dressant une tour avec sans cesse moins de pierres et toujours plus d'air. Sans doute fallait-il tâtonner ainsi longtemps avant d'aboutir à Dora Bruder, dépouillé jusqu'au vertige, le plus abstrait de ses livres et le plus habité. Le plus immobile, et celui qui m'a le plus remué. (Je revois Echenoz, Dora Bruder à la main, m'avouant, C'est très fort !)

Naguère j'aurais prolongé le jeu des contrastes en plaçant Modiano sous le signe de l'angoisse, et Dhôtel du côté de la sérénité. C'est vrai, on ne meurt pas chez Dhôtel, on a des ennuis mais à la fin tout s'arrange et l'on trouve même l'amour en prime. Mais mon Dhôtel de l'année, Lumineux rentre chez lui, l'un des plus beaux, le plus dhôtélien en tous cas, vient troubler cette image. Le héros ne cesse d'avoir une chance extraordinaire, d'accéder toujours à de nouveaux honneurs — et à chaque fois il gâche tout, se retrouve moins que rien. Ce leitmotiv, et d'autres avec lui, reviennent avec une insistance névrotique, comme si le propos caché du livre était de dire un blocage immense, au bord du cauchemar. Dhôtel a plus que quiconque érigé en vertus la confiance et l'insouciance, or on m'a dit qu'il avait vécu des années de déprime, je ne sais quand, et je ne sais si j'ai envie de savoir. Alors, l'angoisse pour tous, même lui ? Je repense à Benoît Labre, ce monstrueux saint homme à qui il consacra un livre, dont je vois l'ombre malade se lever derrière Lumineux et d'autres personnages. Lumineux — tu parles...

(Journal infime, 2002)

Le rayon Dhôtel. |

Je viens de rédiger pour le n°31 de l'admirable revue TransLittérature un article sur les traductions de l'Odyssée. Écrire dans une revue de traducteurs impose un devoir de réserve, aussi me suis-je retenu de dire (au moins explicitement) ce que je pensais de certaines versions... Retrouvant à cette occasion une étude comparative similaire parue dans la Quinzaine littéraire il y a quinze ans, que j'avais alors signée d'un pseudo, je me réjouis de publier ici, en toute liberté, ce papier où je n'avais pas eu à mettre de gants.

L'Antiquité n'a jamais eu l'air aussi jeune. On retraduit à tour de bras les Grecs et les Latins, en s'efforçant de retrouver — ce ne fut pas toujours le cas — la fraîcheur, les couleurs d'origine. À la pointe du mouvement, les éditions de la Différence nous avaient déjà révélé, entre autres, le Pindare décapé, provocant, éclatant de Jean-Paul Savignac ; elles proposent aujourd'hui, après l'Illiade l'an dernier, et comme toujours en édition bilingue, une Odyssée dont il convient de saluer le courage.

Car du courage, il en faut pour ajouter une nouvelle Odyssée française aux quatre en service actuellement ; et surtout pour oser ce qu'on n'a jamais encore tenté chez nous : traduire Homère en vers réguliers (non rimés). Mais ce choix n'est-il pas dans l'air du temps ? Les traducteurs modernes savent de mieux en mieux tout ce que la forme exprime de sens, ils sont plus que jamais sensibles à la musique, au rythme ; et s'agissant d'une œuvre qui fut créée, puis transmise pendant des siècles sous forme orale, la tâche prioritaire est de retrouver cette cadence régulière, ce balancement incantatoire de la parole du récitant.

La traduction de Frédéric Mugler y parvient-elle mieux que les précédentes ? Écoutons le début de chacune.

«Dis-moi, Muse, cet homme subtil qui erra si longtemps, après qu'il eut renversé la citadelle sacrée de Troie. Et il vit les cités des peuples nombreux, et il connut leur esprit ; et dans son cœur, il endura beaucoup de maux, sur la mer...» Version historique (Leconte de Lisle, 1861), exhumée par Presses Pocket. Quelques touches d'archaïsme plaquées sur une prose par ailleurs assez académique.

«C'est l'homme aux mille tours, Muse, qu'il faut me dire, Celui qui tant erra quand, de Troade, il eut pillé la ville sainte, Celui qui visita les cités de tant d'hommes, et connut leur esprit, Celui qui, sur les mers, passa par tant d'angoisses...» La célébrissime traduction de Victor Bérard (1924), disponible en Pléiade et au Livre de Poche. Une prose rythmée, parcourue tout entière (à part quelques alexandrins découpés 4+4+4) par la pulsation de l'hexamètre.

«Ô Muse, conte-moi l'aventure de l'Inventif : celui qui pilla Troie, qui pendant des années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisses dans son âme sur la mer...» Version Philippe Jaccottet (1955), à La Découverte. Vers de longueur variable. Par ordre de fréquence : 14, 12, et plus rarement 10 ou 16 syllabes.

«Muse, dis-moi le héros aux mille expédients, qui tant erra, quand sa ruse eut fait mettre à sac l'acropole sacrée de Troade, qui visita les villes et connut les mœurs de tant d'hommes !» Passons sur cette version en prose, honnête mais sans grand relief (Médéric Dufour et Jeanne Raison, 1965, Garnier-Flammarion).

(À suivre.)

La fin de l'article dès le 1er août dans PAGES D'ÉCRITURE n°35.

Je plains les ménagères

qui tous les matins se battent

pour chasser la poussière

poussière, du décharné chair ultime.

Balais balayettes

aspirateurs chiffons tapettes

paille de fer et plumeaux clowns

bruits et déplacements acrobates

les mouvements tombent comme un fouet

sur la poussière apprivoisée.

Tous les matins balcons et fenêtres

mutilent une action une exaltation :

des têtes sans corps sautillent comme des yoyos,

des bras jaillissent et s'agitent

comme poignardés de l'intérieur,

des corps brisés en deux

sciés d'être courbés.

Une fois de plus le Tout brisé.

Il se brise toujours,

avant même d'exister il se brise

comme si le but était précisément

de ne pas être.

Toute une vie comme dirait l'autre.

Tout depuis où et jusqu'où

avec ce mètre toujours cassé qui sert

à nos mesures ?

Pitoyable mot que le Tout.

Corpulent songeur il se promène.

Voilà pourquoi le traitent de fou

les dimensions nécessiteuses.

Secouer secouer

que la poussière s'en aille à fond

s'en aille des nids profonds du sommeil,

draps et couvertures.

Et ces fois-là

où la nuit le corps sursaute effrayé

hurlant Mon dieu je rapetisse,

elles aussi seront secoués comme la poussière,

poussière aussi l'amoindrissement, la terreur,

et comme je les supporte mal ces secousses

qui retournent la vie intérieure.

Les oreillers gonflés du sommeil

sont frappés affreusement et je tremble

je crains quelques dégâts : ils contiennent

les testaments cristallins des rêves.

Tous les rêves, un rêve en hérite.

L'homme, d'aucun.

Je tremble, je ne supporte pas

qu'un tel déshéritement saute comme la poussière.

On bat les tapis

que sorte la poussière de sa tanière de motifs,

qu'elle tombe des passerelles des couleurs.

Et le pas vif

affolé de pièce en pièce

dans la superficielle confiance des tapis

pour empêcher que ceux d'en dessous entendent

ce qui marche et ne marche pas,

il sautera lui aussi comme la poussière

et comme je les supporte mal les secousses

qui retournent la vie intérieure.

Je plains les ménagères

et leur labeur stérile.

La poussière ne s'épuise jamais.

Chaque fois que le temps rencontre un nouveau temps

un nouvel accord sur la poussière est signé.

Les mesures prises — Propreté,

Régularité — servent à son retour.

Elles sont les premières à la ramener.

Je n'ai jamais vu surfaces plus poussiéreuses.

La Lumière, avec toute sa pureté ?

Un joyeux déplacement de poussière :

quelle merveille de la voir

avancer immobile sur un rayon de soleil,

comme sur un escalier roulant

un de ces modèles modernes, hypnotiques,

aux marches châtrées.

Elle se déplace

visible comme du vent grossièrement moulu

pour qu'entrent de nouveau par les fenêtres ouvertes

ses lois ouvertes.

Notre existence est sa demeure et son avenir.

Mauvaise ménagère, je la laisse à présent s'installer.

Studieuse sur le dos d'un livre

qui parle de Vieillesse.

Sur la sage photo de mes enfants

quand ils me portaient

Mère blanche empesée toute ronde

légèrement cousue de l'intérieur

à grandes aiguillées cachées

sur leur tablier d'école.

À présent mes enfants ont des habits de Grands,

c'est la poussière qui porte leur tablier

au col rond,

qui porte la Mère

c'est ainsi qu'il faut coudre

les relations et dépendances,

à grandes aiguillées légères,

qu'on puisse facilement découdre.

Je n'époussète jamais

l'athlète en bronze

ornant la grande pendule.

Ses membres si musclés

qu'ils semblent en colère.

C'est sans doute qu'on l'a forcé d'être entraîneur

d'une chose très invisible,

entraîneur peut-être du temps,

peut-être le temps veut-il

courir plus vite qu'il ne court.

Prouesse qui réjouit la poussière.

Elle se pose sur mon miroir —

le sien, je le lui ai donné.

Il est en friche, qu'en aurais-je fait ?

J'ai cessé d'y cultiver mes visages,

je ne veux plus labourer des changements,

me dédoubler différente.

Je la laisse à présent s'installer

la laisse venir

venir à pleins sacs

se déverser sur moi

comme une longue histoire moulue,

la laisse venir, vive, en vitesse

comme un temps bien entraîné

à courir plus vite qu'il ne court,

et la poussière s'installe, pesante,

je la laisse, elle s'éternise,

pesante elle me recouvre, je la laisse

me recouvrir je la laisse

elle me recouvre

je la laisse faire que tu m'oublies

je laisse faire que tu m'oublies

tu m'oublies

je te laisse

car je ne supporte pas les secousses

qui retournent la vie intérieure.

(Mon dernier corps)

(réponse sur le numéro de la citation...)

Quand on veut devenir philosophe, il ne faut pas se rebuter des premières découvertes affligeantes qu'on fait dans la connaissance des hommes. Il faut, pour les connaître, triompher du mécontentement qu'ils donnent.

Mieux vaut être sous-estimé que le contraire.

La médiocrité, c'est ne voir que la médiocrité.

Ce n'est pas toujours le pire que nous refoulons.

Angèle est même si intelligente que cela ne se remarque pas.

J'aime ces voyages-éclair à Bruxelles le samedi, plusieurs fois par an, pour cause d'ateliers d'écriture. Depuis quinze ans je m'active là-bas au Centre européen de traduction littéraire, fondé puis animé par mon infatigable consœur Françoise Wuilmart. Cette fois, je suis invité par l'association Kalame qui regroupe les animateurs d'ateliers d'écriture francophones de Belgique. Public expérimenté, chaleureux, un régal.

Lors des discussions finales, une chose m'étonne : ces ateliéristes chevronnés décrivent mon travail comme une approche différente, alors qu'il me semble assez traditionnel. Les autres ateliers, à vrai dire, visent plutôt à libérer l'imagination et l'expression, à organiser la narration, alors que je me concentre sur la dernière phase : le travail d'écriture lui-même, la musique des mots, la respiration des phrases. Tout ce qui, disait-on naïvement naguère, «ne s'apprend pas».

La lecture linéaire, in extenso, n'est qu'une façon de lire parmi d'autres. Certains livres demandent à ce qu'on les picore sans s'attarder. Le très volubile journal de Renaud Camus, par exemple : pas question pour moi d'acheter ça, ou même de me farcir un chapitre en continu ; mais à faibles doses, je l'avoue, cette prose me fait du bien. Toutes les semaines cette année, passant sur le boulevard du Montparnasse, je faisais halte cinq minutes à la librairie Tschann, excellente par ailleurs, pour feuilleter le même tome dudit journal, obstinément invendu, obstinément maintenu (je suppose) par un vendeur camusolâtre.

Bonheur de lire une page de Renaud Camus. Bonheur de plonger l'orteil dans le marécage, de jeter un œil dans la tanière sentant l'acide et le rance d'un vieux birbe bougon, pour se sentir, ensuite, délicieusement vivant, jeune et joyeux.

Quand je serai riche, j'aurai un secrétaire chargé de m'indiquer les livres à lire, et de choisir notamment pour moi les passages camusiens les plus croquignoles. Le hasard m'a fait tomber sur des splendeurs — ce paragraphe tout en fureur méprisante, par exemple, contre l'usage du prénom qui s'étend aux dépens du nom de famille, ah ! tout fout le camp ! pauvre Renaud ! pauvre France ! —, mais faute d'assistance je vais rater, c'est sûr, tout un tas de nauséabonds trésors.

En 1999, Régis Jauffret nous donnait son sixième roman, Clémence Picot (Verticales, puis Folio), où une infirmière de trente ans sombrait lentement dans la folie. En 2003, chez Verticales toujours, le jeune Philippe Adam (33 ans alors) a publié La société des amis de Clémence Picot, titre au charme mystérieux duquel je viens de succomber. On dira que je fais n'importe quoi, qu'il fallait commencer par le Jauffret, mais en l'occurrence, vu le caractère brindzingue du bouquin d'Adam, il n'était pas malvenu, je pense, de prendre les choses à l'envers.

Rarement lu un truc aussi bizarre, et aussi ténu en apparence, que cette histoire d'une bande de débiles adulant et recherchant une femme qu'ils n'ont jamais vue ; et pourtant, moi qui m'ennuie aux romans d'un Chevillard, dont la foutraquerie systématique me paraît à la fois vide et pesante (j'ai sûrement tort), ici j'ai marché d'un bout à l'autre. Ce mélange de saugrenu et de grisâtre, à la fois strident et poussif, j'y retrouve le tremblé de nos instants quotidiens ; cette histoire d'apparence improbable, qui peu à peu se rapproche étrangement du réel, je l'ai vue acquérir lentement une présence hypnotique, quasi beckettienne, tandis que les astuces de la narration, les finesses de l'écriture me tenaient sans cesse en éveil, chargeant chaque page d'une intensité doucement électrique.

«Et bien sûr que dans ces cas-là on serait prêt à dire n'importe quoi pourvu que passe cette espèce de douleur qu'on sent et qui ne sert à rien, qui lancine alors que les projets lanternent.»

Une phrase anodine, prise au hasard, quasiment. Mais d'où vient donc son impalpable pouvoir ?

Ce type sait écrire, c'est tout. Il sait trouver le rythme, le balancement, le souffle. On se sent porté.

Camarade Adam, grouille-toi d'en publier d'autres.

Impressionné jadis par L'institut Benjamenta et L'homme à tout faire, deux romans signés Robert Walser, suisse d'expression allemande, contemporain de Kafka qui le vénérait.

Walser, auteur culte (peu de lecteurs, mais fervents) eut une vie vouée à l'errance et la pauvreté, qui s'acheva par trente ans de silence en asile psychiatrique. Il vécut dans une humilité totale, refusant tout ce qui pouvait l'élever aux yeux du monde.

Difficile de ne pas plaquer sur notre lecture cette vie dont on ne sait si elle fut un lamentable ratage ou une espèce de chef-d'œuvre.

Au cours des ans j'ai ouvert d'autres livres de Walser, et j'ai honte de le dire, la magie n'a plus guère joué. Mais pas question de se laisser abattre. De loin en loin, j'y retourne. Ces dernières semaines, ses Petits textes poétiques (Gallimard), dans une belle traduction de Nicole Taubes, m'ont laissé froid, bien souvent. Je les mets de côté pour lire autre chose, y reviens, tantôt lassé par ces descriptions lisses de gentils bonheurs et leur mièvrerie naïve, tantôt décelant sous cette surface d'infimes fêlures, derrière la naïveté une impalpable ironie, et je me retrouve même, plus d'une fois, insidieusement conquis. Il est très fort, ce faible-là. Peu d'auteurs ont mieux caché leur subtilité, m'ont mieux fait sentir mes faiblesses à moi ; lisant cet apparent simplet, je finis par me sentir lourdaud.

«Randonnée nocturne», «l'idole», «Le père», ô bijoux discrets.

Ici ou là une phrase m'atteint en plein cœur :

«Oh si les humains, tous les humains, voulaient ne rien reprocher qu'à eux-mêmes !»

«Souffrance et plaisir [sont] comme l'amie et l'ami qui s'enlacent.»

«Les anges sont au-dessus de tous les espoirs.»

Étrange bonheur qui naît au fond du désespoir. Dur, pour un nanti, de se mettre au diapason d'un tel surdoué du dénuement. Il faudra encore du temps et de la patience.

Les femmes qui lisent sont dangereuses !

C'est ce que proclament à juste titre (et pour s'en réjouir, naturellement) Laure Adler et Stefan Bollmann dans un ouvrage ainsi intitulé, chez Flammarion. Tableaux et photos grand format, superbes, y montrent des femmes en tête-à-tête avec un livre. Invités variés : Rembrandt, Vermeer, Chardin, Fragonard, Burne-Jones, Van Gogh, Matisse, Hopper... mais aussi des artistes moins connus. Les commentaires en face de chaque tableau ne sont sans doute pas toujours tout à fait à la hauteur, mais les deux préfaces méritent le détour : on y raconte comment les femmes, en accédant à la lecture, ont avancé peu à peu sur le chemin de la liberté et de l'égalité.

Quand ma mère était enfant, sa mère la voyant lire lui disait : Tu n'as donc rien à faire ? Ce genre de propos est devenu sans doute plus rare, du moins dans notre partie du monde, mais la route, camaradesses, je le crains, est encore longue...

Friedrich Heinrich Füger, Marie-Madeleine. |

Mon pote de lycée Jean-Marie me racontait en ce temps-là qu'il avait une cousine surdouée, laquelle, comme on le prévoyait, a fait parler d'elle ensuite. Catherine Clément — car c'est elle — a beaucoup écrit, mais je ne l'avais pas lue avant son introduction à l'œuvre de Lévi-Strauss en Que sais-je.

Un modèle du genre.

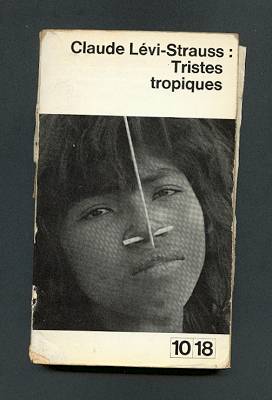

Il fallait du culot, et un sacré talent, pour faire le tour de Lévi-Strauss en 120 pages. Et moi, comment dire en peu de lignes tout ce que je dois aux livres de cet homme ? AU livre, devrais-je dire : seul Tristes tropiques est vraiment à ma portée (même si j'ai mis le nez aussi dans La pensée sauvage). Mon exemplaire des années 60 est lardé de coups de crayon marquant les passages essentiels. Peu de livres vous ouvrent autant les yeux.

Je ne suis pas moins frappé qu'avant, chez lui, par l'ingéniosité prodigieuse de sa pensée ; à côté de ses minutieux édifices bricolés avec presque rien — Lévi-Strauss, maître de l'infime —, la puissante machine dialectique de Sartre, son grand rival d'alors, me semble aujourd'hui un tantinet lourdingue. Mais ce que j'ai trouvé de plus précieux chez l'ethnographe, c'est ce rejet de l'ethnocentrisme occidental, cette attention égale à toutes les formes de l'humain — notre civilisation victorieuse, monstrueusement riche et hypertrophiée, ne pesant pas plus lourd qu'une poignée de tribus misérables en voie d'extinction —, après quoi, là encore, la vision de Sartre, pour qui seul existe l'Occident et son Histoire érigée en absolu, apparaît en même temps (un comble !) impérialiste et vaguement provinciale...

Et puis sont-ils nombreux à avoir parlé mieux que Lévi-Strauss de la musique ? Catherine Clément nous donne à ce sujet des pages épatantes.

Nul n'est parfait, hélas... Que les goûts musicaux du maître s'arrêtent frileusement à Schoenberg, qu'il soit conservateur en politique, voilà qui me pose problème. Est-ce là une défaillance de sa pensée, ou l'une de ses bases nécessaires ? Ne parlons pas de l'Académie française où le monsieur est allé quémander un siège... Mme Clément garde là-dessus un silence pudique, faute d'avoir pu, malgré toute son agilité intellectuelle, trouver de raison valable au désastre. À moins qu'il ne faille y voir un geste d'ethnographe, dicté par une sympathie pour les tribus moribondes ?

Jeune homme Nambikwara. |

Le pianiste Glenn Gould est un génie, ça se voit sur les photos. Les ayant vues, à quoi bon l'écouter jouer ? Il est si manifestement possédé, halluciné, le nez flairant les touches entre ses longs doigts d'araignée, que la musique devient pléonasme.

France-Musique passait l'autre jour l'un de ses tubes, devenu sa chasse gardée : les Variations Gouldberg de Bach. J'ai souffert. Si l'interprète doit réfléchir sur chaque note (bien que ce soient les phrases, non les notes, qui font la musique), il n'a pas intérêt à le montrer ; or là, dans l'exposé du thème, Gould fait un sort à la moindre note, la cisèle, la monte en épingle, résultat : la musique cesse de courir, de couler pour se prendre la tête et la nôtre avec.

Soyons honnête : pour finir, je n'ai pas trop regretté mon écoute. D'abord, ça s'arrange par la suite. Il y a des passages impressionnants, pétaradants. Cependant le plus beau, chez Gould, à mon sens, n'est pas dans les notes officielles, mais dans ces bruits incontrôlés, chantonnements, grognements, râles, que certains autres musiciens aussi émettent en jouant, mais dont Gould est le flamboyant spécialiste. Les ingénieurs du son, qui auraient pu gommer ces parasites, les ont captés avec dévotion : ils savent la valeur de ce contrepoint sauvage, aux décalages perpétuels (le grogneur chante faux, perd toute notion du rythme), qui fait de l'interprète un être double, Dr Jekyll jouant la musique et Mr Hyde la sabotant, en même temps qu'elle nimbe les œuvres les plus sévères d'un troublant halo, d'une ombre mystérieuse, comme si l'on entrevoyait, d'un seul coup d'œil, une conscience et son inconscient...

Toute ma reconnaissance au grognologue intrépide qui étudiera le premier, en toute scientificité, ce troublant phénomène.

Elle agace beaucoup de gens, Sofia Coppola, cette gosse de riche surdouée pour qui tout semble facile. Si jeune, faire du cinéma ! Et devenir célèbre ! Avec — circonstance aggravante — des films (Virgin suicides, Lost in translation) qui méritent leur succès !

D'où, je suppose, certains commentaires acides sur sa Marie-Antoinette : une réussite éclatante, insolente, ça fait des jaloux.

La jeune femme s'est lancé un défi : sortir de son registre intimiste pour faire un film à grand spectacle, en costumes. Elle y parvient sans se trahir, alliant sens du détail et maîtrise de l'ensemble, puissance du souffle et fraîcheur de l'intime, nous offrant une grande symphonie qui est en même temps musique de chambre. Ce contraste forme d'ailleurs le sujet même de l'œuvre : le conflit entre l'individu — la jeune reine — et la société — la cour. Le film parvient à être à la fois grandiose et léger, mousseux mais nourrissant, réalisé d'une main de velours dans un gant de fer avec un mélange miraculeux de minutie et de désinvolture. Les historiens ricaneront, qu'ils ricanent : les entorses à l'Histoire, les menus anachronismes, l'emploi de la langue anglaise aussi, toutes ces tares si gênantes dans la plupart des hollywooderies, sont ici des charmes malicieux, des éléments d'une stratégie bien pensée. Oui, cet opus 3 est en même temps très mûr et très jeune, et son auteure, gosse de riche, princesse des temps modernes, qui s'est sûrement identifiée sans mal à son héroïne, l'a mené à bien avec une aisance, comment dire ? souveraine.

Sofia Coppola. |

Dites-donc, le foot ces temps-ci, ça n'arrête pas... Qu'est-ce qui se passe, il y a un championnat ?

Tandis que nos mâles zieutent les mecs en short à la télé en sirotant leur bière et que leurs épouses délaissées se font des câlins entre elles, ceux qui dirigent le pays travaillent dur à des tâches délicates. Il s'agit en particulier, ces jours-ci, d'expulser de nos écoles les enfants de sans-papiers qui les encombrent. Ce qui permettra de supprimer des postes de prof.

Une réaction primaire serait d'accabler nos maîtres d'un mélange de rage et de mépris, de dire bien haut que ces mesures, loin d'aider la France, ne servent qu'à flatter la xénophobie de leurs électeurs. Il faut les comprendre, ces messieurs ! Les sans-papiers, si ça se trouve, personnellement ils s'en foutent, mais se faire élire, ça demande des concessions... des contorsions... Dans le camp d'en face, on vient même de voir une femme, plutôt sensée par ailleurs, se mettre à jouer du clairon pour draguer les vieux képis !

Pendant ce temps, un peu partout, quelques rares citoyens se réveillent. On manifeste, on pétitionne, on crée des associations, on s'apprête à la désobéissance civile s'il le faut — comme il y a dix ans, dans une autre affaire de sans-papiers... On ne fera sans doute pas reculer les grands indifférents qui nous gouvernent, mais en allant sur http://www.educationsansfrontieres.org/, en signant la pétition nationale, on se sentira un peu moins mort de honte — à moins de se saouler de ballon rond pendant des heures à la téloche, pour oublier ?

Réseau éducation sans frontières |

Ni télé, ni vacances pour les forçats qui préparent volkovitch.com. Le 1er août, livraison habituelle — même si les Brèves risquent d'être écourtées, vu la masse de travaux qui nous attend, Carole et moi, dans notre grande maison de Chèvres.

Une chose est sûre : il y aura de nouvelles vadrouilles à vélo ou à pied dans la campagne française, des pages grecques (Ulysse le retour, le poète Pratikàkis), un éloge du bitume, la recherche d'un certain bleu perdu... On croisera la grande Roudoudoune, quelques profs inoubliables de Brimeil et l'invitée sera Diane Meur.

LION du 23 juillet au 23 août

Cyclinternautes, Lions ou pas Lions, ne faites pas la même erreur que le connard de Sagittaire qui écrit ces lignes : trouvant mon VTT poussif sur le bitume et ne pratiquant pas à outrance les terrains méchants, j'ai pensé m'offrir une monture plus légère, aux pneus plus fins, qui aille plus vite en restant robuste. Ce genre de bécane existe, il s'appelle VTC, Vélo Tous Chemins. Je m'en suis offert un : il passe à peu près partout (sur sentiers pas trop boueux), mais la déception est venue sur route : moins maniable que mes deux VTT, aussi lourd qu'eux, il n'avance guère plus vite. Je m'apprête à le revendre, un Lapierre Cheyenne homme, ayant très peu roulé, 500 €, qui est preneur ?

Décidément rien ne va, je cherche en vain deux très belles pages de François Mauriac, fort peu connues, l'une sur le Tour de France, l'autre sur l'influence de sa pratique intensive du vélo dans les années 30 sur sa foi. Me voilà parti pour l'intégrale du Bloc-Notes. À moins que j'aie confondu avec son fils Claude ? Je n'ai qu'un seul bouquin de ce fils-là, auteur pourtant fort estimable, et les autres sont devenus bien durs à trouver... Merci d'avance aux indics éventuels.

Cycliste 1900. |