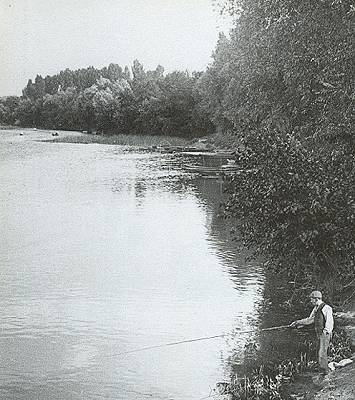

Entre Joinville et Champigny, 1898.

PAGES D'ÉCRITURE

N°32 Mai 2006

Quand je croise le pêcheur à la ligne, du haut de mon vélo, je le regarde à peine. J'ai tendance à voir en lui, comme beaucoup de gens, un Jean-de-la-lune, un flemmard, un ringard qui ne va pas voter.

Alors que vient-il faire chez moi, dans mes écritures, où plus d'une fois je l'ai retrouvé au coin d'une page ? Si seulement mon visiteur était l'un de ces princes du bouchon, de ces artistes cueillant la truite avec un luxe de moyens techniques, de stratégies, de tours de main, comme dans le roman que m'envoya un jour son traducteur, l'ami Sablon, ou dans les histoires que raconte l'ami Mouilloux, les yeux brillants comme des écailles ou du soleil sur l'eau ! Non : mon modèle à moi est le plus humble d'entre eux, le pêcheur de base qui semble roupiller, assis sur son pliant.

J'allais écrire : " le cul sur son pliant ", et je me retiens. Bizarre. Comme si je craignais de lui manquer de respect. On dirait qu'il me fascine. Que je l'envie. Quand je passe derrière son dos sur ma machine, l'œil affolé entre montre, compteur de vitesse et cardiomètre, comment ne pas me sentir intrus dans son royaume de silence, de patience ? Sans doute sommes-nous, lui l'immobile et moi l'agité, complémentaires, et tous deux nécessaires — mais mon brassage de vent me semble parfois bien futile à côté de sa muette lourdeur. Le Temps, que je m'échine à réduire, à découper, pour n'arriver qu'à m'en rendre l'esclave, lui le neutralise tranquillement, le laissant fondre peu à peu dans ses eaux. La perfection après quoi je cours, dans l'écriture aussi bien, j'en resterai à jamais très loin, tandis que lui semble assis dans la sienne une fois pour toutes.

Sur ma clinquante mécanique, bardé de textiles bariolés, je fais tout, sécurité oblige, pour être vu de loin ; lui, dans ses vieilles nippes ternes couleur de terre, d'herbe ou de vase, n'a qu'une pensée : passer inaperçu, ne pas exister pour nous, qui pour lui n'existons pas. Il nous tourne le dos, nous ne sommes qu'un mirage. Le poisson lui-même, un prétexte. Ramener de quoi bouffer, alibi crédible, mais l'essentiel se trouve ailleurs.

L'essentiel ? Si je m'arrêtais pour lui demander ce que c'est, je crois bien qu'il ne voudrait ou ne saurait répondre. (Ou il causerait asticots, mouches et moulinets pour noyer le poisson.) Les mots, ce n'est pas son truc. Ce qu'il cherche est trop informe et fuyant — comme l'eau elle-même — pour notre langage humain. Le pêcheur contemple. Il attend. Comme les peintres, avec le même acharnement paisible, et comme eux faussement inactif : car s'il faut d'abord s'ouvrir au monde en face de soi, se détendre, se laisser envahir, on doit être en même temps aux aguets, prêt pour agir, pour le geste infime et vif de la main — la touche.

À cela près que les peintres gardent leurs distances, planqués derrière leur toile, tandis que le pêcheur se penche au-dessus de l'eau ; non pour s'y mirer comme un banal Narcisse, mais pour aller, dirait-on, au devant d'un ailleurs caché ; et le fil fragile qui le relie aux profondeurs, téléphone archaïque, tantôt activé par lui, tantôt brusquement tendu par un message issu d'en bas, lui donne une vague allure de sourcier aquatique, de sorcier des temps anciens. Il plonge dans nos origines, rappelant des époques perdues où la nourriture et la vie dépendaient de ses rituels, de ses petits gestes minutieux ; mais il nous relie surtout à une espèce d'autre monde — on ne peut plus modestement, ignorant son rôle chamanique, largement aveugle à lui-même comme à l'élément obscur devant lui. (Du moins c'est ce qu'il nous laisse croire.)

Parfois un esprit des eaux se branche sur sa ligne, aussitôt se repent, trop tard, est soulevé au bout du fil, secoué d'un courant électrique, de spasmes comme une pythie. Une pythie qui va mourir sans avoir parlé. Ce bonhomme tranquille, en effet, est aussi un tueur, même s'il parvient presque — c'est très fort — à nous le faire oublier. Les belles âmes dans mon genre, qui voient plutôt les chasseurs d'un sale œil, observent sans broncher l'agonie affreuse de ses victimes.

Certains vont dire qu'on ne construit rien qui vaille sans un crime caché dessous, et ce n'est sans doute pas faux, hélas. N'empêche, moins le pêcheur prend de poisson, plus il m'est cher. Ceux qui veillent sur une batterie de trois gaules ou davantage, ces brutes stakhanovistes, n'ont rien compris : on n'est pas là pour additionner les prises, mais pour se soustraire. Ce vertige du vide et de l'inutile, cette paix, cette pureté de néant à quoi nous fait accéder le pêcheur, celui qui ne prend rien, ou presque rien, nous y conduit mieux que personne. J'en viens finalement à me sentir un peu son frère, moi et mes histoires minimales, moi qui avec mes mots n'aurai jamais saisi que des reflets.

Quand nous rentrerons chacun chez soi tout à l'heure, les bureaux de vote n'auront pas fermé, il sera encore temps de rendre son dû à César. En attendant, n'aurons-nous pas été, lui et moi, même bredouilles, heureux autant qu'on peut l'être ? N'aurons-nous pas oublié un instant l'actualité ?

Il est des moments, holy shit ! où cela fait du bien.

(Journal infime, 2003

paru dans Littera)

Entre Joinville et Champigny, 1898. |

Je ne connais pas le poète finlandais Bo Carpelan, ni sa langue (le suédois), ni Pierre Grouix son traducteur. Je ne sais donc pas si la version française du recueil intitulé chez nous Dans les pièces obscures, dans les claires (Atelier La Feugraie) est un bon reflet de l'original. Ce que je sais, c'est qu'en lisant ces poèmes, où pour moi l'obscur l'emporte souvent sur le clair, je suis charmé et même guidé par un usage raffiné du vers libre, dont les changements de rythme semblent toujours prévus pour accompagner, souligner actions, émotions et climats.

Premier poème :

Dès début janvier (5)

la lumière s'avance errante (7)

à travers bois.

Le «dès» est sans doute superflu, mais il fallait ces rythmes impairs au début pour mieux faire sentir l'errance, l'avancée hésitante, le suspens.

Un arbre plus sombre

que le ciel taché (5)

peu à peu bleuissant. (6)

Ici, c'est peu à peu qui dicte le mouvement d'amplification de 5 à 6 : rythme plus lent et régulier (3+3).

Il brille, le soleil bas (6)

sur les plaines nuageuses (7)

loin dans le cœur. (4)

L'éclat du soleil, grâce au rythme pair, a une certaine consistance, tandis que le nuageux demande un rythme impair, moins net. Quand l'horizon se rétrécit des plaines au cœur, le rythme (7 —> 4) fait de même. Respiration harmonieuse de l'ensemble, grâce à l'alternance bref / long et pair / impair. L'harmonie est aussi dans cette arrivée au rythme pair ; on sent que dans ce cœur la lumière est bien posée, à l'abri, comme chez elle.

Fin du poème :

et sous ces obscurités changeantes, (7)

le silence et le froid. (6)

Pour le changeant, le divers : l'impair. Le resserrement final et le rythme pair font du silence et du froid un bloc bien dense et solidement installé.

Poème p.17 :

La porte s'ouvrait sur le jardin. (9)

Y gisaient les outils, abandonnés à l'automne. (6+7).

L'impair exprime ici d'abord l'absence de clôture, puis la dispersion.

Poème p.19 :

Le poète n'est

rien qu'une hirondelle

qui ne trouve son chemin, (6)

crie au long des murs, (5)

chasse comme une ombre (4)

(piège, prison qui se resserre)

jusqu'à ce qu'elle trouve (4 ou 5)

la fenêtre ouverte (5)

s'échappe au dehors (5)

(mouvement inverse, on se libère,

rythmes impairs en expansion, plus vifs)

comme libérée. (4)

(point final, ouf, repos.)

Le traducteur évite judicieusement d'aligner des vers de même longueur, ce qui deviendrait vite lourd. Les deux 5 syllabes successifs, font ressortir l'insistance de l'effort pour fuir ; ils passent d'autant mieux que leur coupe est différente (3+2, 2+3).

Poème p.31 :

Quelqu'un a quitté la pièce (7)

en y laissant ses vêtements. (7)

Que se passe-t-il ?

La question, je l'entends en trois syllabes, plus urgente, stridente, et suspendue. Les vers impairs et rythmiquement plutôt informes, indécis, l'ont amenée, cette question, en plantant ce décor plein d'inachevé, d'inconfort.

À présent, on peut repeindre les murs (3+7)

pour masquer toutes les taches. (6)

Mais l'humidité persiste. (7)

D'abord un vers doublement impair tandis que la peinture s'étale ; puis le rythme rétréci souligne l'effacement ; juste après, nouvel étalement — rythme et humidité ensemble. Désagréable victoire : ce rythme impair pour conclure, ça fait désordre.

Fin du poème :

Quelqu'un est sorti dans le soleil,(5+4)

on ne le voit presque plus. (6)

Je choisis de prononcer «le» dans le premier vers et de l'élider dans le second, pour accompagner le mouvement d'expansion, d'espoir, puis la disparition finale.

L'Aventure est enrouée

à force de dire

fini ça aussi, fini.

Émolliente, cette lumière d'automne.

Je la bois. Bien lentement.

La remuant sans cesse

avec soin, lentement.

Il ne faut pas renverser une goutte

de cette impression d'être envie

que je bois bien lentement

dans une tasse peu profonde.

Si peu profonde, la tasse

de cette lumière d'automne.

Il y a du mou dans l'atmosphère.

On la pousse d'un côté de l'autre

selon qu'on doit condenser les choses

ou les clairsemer.

Il y a dans l'atmosphère

ce qu'on appelle déclin

qu'il s'agisse de lumière

d'un dieu

d'une foi d'arrière-saison

ou d'un amour crépusculaire.

L'atmosphère est éparpillée

brisé le chant si long

de la continuité :

qu'est-il arrivé, que t'est-il arrivé ?

fini ça aussi, fini

répond en chantonnant

la disparition laconique.

Lentement tu deviens roman.

L'atmosphère se vide quelque part.

La passion a peu d'habitants.

Ici ou là paraît le dos d'un je m'en vais

fini lui aussi fini.

Nids de mots vides

aux cavités de la voix,

on plume dans les hauteurs.

Des voyelles affamées piquent du bec

des vitres mortes.

Du jaune. Guère vorace.

Il mange bien lentement la couleur.

Du jaune sur les feuilles,

les fraternels partages,

les refuges des grandes largeurs.

Des nimbus mielleux

traînent des phrases-corbillards :

fini ça aussi, fini.

Le chœur du jaune entonne

la Liturgie du dépouillement.

Relâchement polyphonique.

Je poursuis.

Prenant garde où je marche.

Partout la longueur brisée.

L'atmosphère est si douce, enveloppante.

On voudrait la remonter

se blottir dedans

ne plus voir

comme nos pertes mélangent

vite et sans soin

ce que bien lentement

soigneusement nous mélangeons

pour éviter d'en renverser trop tôt

— la tasse étant si peu profonde.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Regardez bien celui qui a réussi dans n'importe quel domaine, vous verrez qu'il a une gueule d'assassin.

Tracer le plus court chemin d'un point à un autre relève non de la moindre action mais de l'héroïsme maximal.

Malheur à moi si je parle ! et malheur à moi si je me tais !

Un verre, c'est assez, deux verres, c'est trop peu !

À ne boire que l'eau plate, toute bulle est un danger.

1966-2006. La Quinzaine littéraire fête ses quarante ans par un pot à la Maison des écrivains et un numéro spécial, rétrospectif comme il se doit, mais non moins tourné vers l'avenir, avec notamment l'article de François Bon : «Internet : péril ou chance pour les auteurs ?» Page lumineuse qui éclaire pour nous, suiveurs timides, ces territoires insoupçonnés que Bon explore avant nous, faisant rêver en même temps que réfléchir.

L'objectif : inventer de nouvelles façons de transmettre et de lire, mais aussi d'écrire. Un chantier immense dont on ne voit pas les limites. Le mérite non moins immense de l'article est de montrer que le livre et Internet sont moins rivaux qu'associés. Ils se complètent. Le lieu privilégié de la lecture va rester le livre ; si l'on charge sur son disque dur l'œuvre complète d'un auteur (Bon lui-même a stocké ainsi tout Rabelais, Montaigne, Balzac et Proust), c'est seulement pour des recherches ponctuelles qui enrichiront la lecture-papier. On peut faire dialoguer un livre et un site qui lui serait périphérique, où apparaîtraient, par exemple, des avant-textes et pourquoi pas des pendant- et des après-. L'auteur peut mettre en ligne un texte et indéfiniment le reprendre. Du coup, «Qu'un écrivain n'écrive qu'un seul livre, à réactualiser toute sa vie, redevient possible comme il l'a été pour Homère.» Cette perspective laissera de marbre les auteurs qui ne reviennent jamais en arrière, mais en fera frétiller d'autres, dont je suis.

C'est mon Verbier que j'aimerais enrichir ainsi peu à peu, au fil des lectures quotidiennes. Les amateurs de livres — j'en serai quoi qu'il arrive — demanderaient à leur libraire la version du jour, imprimée à la commande. Mais il faut aller plus loin, profiter de la technologie pour s'essayer à des formes de lecture moins linéaires, où des passerelles nous feraient, sur demande, sauter d'un texte à un autre, à plusieurs autres au choix, comme dans les Trois petits pois de Queneau, mais de façon plus complexe... Disposition idéale pour mon vague projet d'ensemble autobiographique, plein de recoupements, d'échos, de scènes reprises et racontées autrement... Serai-je assez tenace pour mener à bien ce programme encore si flou, avant que mes neurones ramollissent tout à fait ?

Au moment de me mettre au Verbier futur, il faudra que je déguste à nouveau La ponctuation ou l'art d'accommoder les textes du tandem Olivier Houdart et Sylvie Prioul, au Seuil. La métaphore culinaire annonce tout ce qui fait la saveur de cet ouvrage, rédigé avec une gourmandise communicative dans un ton familier, vif et joyeux. On y retrouve toutes les qualités de l'excellent site langagier Langue sauce piquante (correcteurs.blog.lemonde.fr/) dont s'occupe également le maître-queux Houdart. J'ai appris dans ce bouquin pas mal de choses utiles et pense avoir enfin compris quand il faut mettre le guillemet avant le point, et quand le point avant le guillemet. J'ai fort apprécié l'éclectisme des références (de Baudelaire à San Antonio) et certaines analyses, dont celle où pour mettre en évidence les vertus du point-virgule, les auteurs imaginent un passage de Hugo reponctué par Duras : les dégâts que l'abandon du point-virgule occasionne sautent aux yeux. «Chez Hugo, la tempête gronde et enfle en un mouvement continu et submerge le personnage ; dans notre pastiche, elle se soulève par à-coups et retombe à chaque point.»

Voilà de la bonne pédagogie, camarades ! Cela se trouve pp.93-94. Qu'on lise aussi le reste et on se lèchera les doigts.

Les auteurs ont la bonté de citer un passage du Verbier où je commente l'un des plus beaux points-virgules qui soient, dans la Chartreuse ; il faut que je l'avoue, j'avais pompé mon topo dans le succulent Stendhal de Claude Roy...

On me demande si j'ai lu Entre les murs de François Bégaudeau (Verticales). Bien sûr ! Comme tout le monde !

L'auteur nous raconte son expérience de prof dans un collège parisien. Son récit porte l'étiquette «roman». Ces temps-ci tout est roman, nous verrons bientôt en vitrine : Les fleurs du mal, roman ; Discours de la méthode, roman. Ce portrait d'une école en milieu populaire, qui a toute la vie tourbillonnante et la violence du vécu, sent plutôt le documentaire. D'autant que l'auteur, qui a l'oreille aiguisée comme pas un, a parfaitement capté le langage des djeunes — véritable héros du livre — avec ses fautes savoureuses et ses mille trouvailles. On a beau être accablé devant certaines situations, on se marre souvent ; les affrontements profs-élèves prennent une dimension comico-épique très réussie.

Le tout manque un peu de progression dramatique ? C'est vrai, on se trouve moins dans un film que dans un album de photos, mêmes têtes récurrentes, presque mêmes scènes. Cela dit sans critiquer : ce piétinement, ce ressassement a un sens, il exprime l'absence d'évolution et d'espoir, il installe le narrateur dans un rôle sisyphéen, en même temps qu'il crée, dans un chaud et froid perpétuel, un comique de répétition efficace. On ne s'ennuie jamais, tant ce montage de courtes scènes est finement agencé, puis rédigé avec punch.

Brillant sujet, ce Bégaudeau.

Ce boulot cousu main se voit récompensé par une presse d'enfer et des ventes faramineuses. Pourquoi ma légère déception ? J'ai lu sans jamais être ému. Je comprends bien que le jeune homme refuse, en même temps que la psychologie, tout apitoiement facile ; il a aussi le mérite de ne pas juger ces jeunes, souvent désespérants, et de pratiquer par endroits une sympathique auto-ironie. Mais on ne fait pas de bon roman sans aimer ses personnages, même les crapules, et d'autre part l'art consiste à faire sentir l'émotion tout en la cachant. Ici, le prof-romancier s'est planqué derrière son bureau. Il a grossi les traits, noirci le tableau pour livrer au grand public exactement ce qu'il attend : du pittoresque, du cliché, du baston comme à guignol. Reproduisant l'image qui traîne dans les trois-quarts de ce qui s'écrit en ce moment sur l'école, le jeune surdoué fait, avec tout son talent, du TF1 haut de gamme. Ceux qui liront plus tard notre époque à travers les livres et la presse croiront que vers l'an 2000 tous les enfants de France étaient immigrés, pauvres, incultes et violents... De tels amalgames, un tel regard de vieux sur les jeunes, à votre âge, Bégaudeau ! Allez-vous déjà virer bon faiseur, fabricant de best-sellers pour lecteurs du Fig-Mag ?

Élève doué, peut mieux faire.

Tanguy Viel, trente ans à peine, autre wonderboy, ne m'inspire quant à lui nulle inquiétude. Chacun de ses trois premiers romans marquait une avancée ; le quatrième, Insoupçonnable (Minuit), les dépasse encore. Viel est un peu le neveu d'Echenoz et Bon, mais il a depuis le début sa voix propre ; l'histoire de kidnapping foireux qu'il raconte là est peut-être un emprunt à je ne sais quel polar (son Absolue perfection du crime recyclait déjà les films de gangsters des années 50), mais on la croit toute neuve. Les phrases de Viel ne s'avalent pas comme celles de Bégaudeau, elles résistent, on a parfois besoin de les relire — ça tombe bien : on a envie de les relire. Déglinguées d'apparence mais très construites, à la fois denses et pleines de trous, ressassantes, insinuantes, glissant souplement du discours direct à l'indirect, elles ont une présence quasi hypnotique.

C'est «...un lent tourbillon de phrases mal finies, d'histoires fagotées selon l'infini parcours d'images, de pensées, d'errances...» avec ici ou là une image étonnante et juste : «...tellement j'ai eu l'impression un instant que cette phrase, c'était comme une injonction venue de très loin, d'un arrière-monde qui sous mon crâne était comme un phare giratoire qui régulièrement reposait sa lumière crue sur moi, sur l'image de moi.»

(Le double «qui», souvent signe de maladresse, qu'il est habile ici !)

J'opposais le mois dernier, de façon volontairement simpliste, le roman noir à une «littérature blanche» comme les couvertures de Gallimard et Minuit. Viel est l'un des auteurs — loués soient-ils ! — qui montrent la vanité d'un tel cliché.

Tanguy Viel. |

Les livres de Modiano ou Dhôtel sont comme les enfants d'une famille nombreuse : on ne voit d'abord que la ressemblance ; en regardant mieux, l'originalité de chacun s'impose. Tous deux ne réécrivent sans cesse le même livre qu'aux yeux d'un lecteur distrait. Il n'y a pas chez eux paresse ou complaisance, mais recherche patiente, sans cesse reprise et variée, du secret qui se dérobera toujours — comme un voleur essaie une à une les combinaisons d'un coffre-fort.

Les livres de Modiano sont tous un jeu de cache-cache entre récit autobiographique et fiction, mais à doses variables et indéfinissables. D'où ce flou, ce tremblé perpétuel, que la parution d'Un pedigree, autobiographie déclarée, n'a guère atténué : en lisant le récent Accident nocturne (Gallimard, 2003), on a beau distinguer assez bien désormais la part de l'invention romanesque, le brouillard est toujours là. Le mystère, disait l'autre, commence après les aveux...

Une voiture qui renverse le narrateur, et ce sont d'autres accidents qui remontent en mémoire. Le passé, une fois de plus, est le cœur du livre, avec ses deux faces également douloureuses : souvenirs qu'on veut retrouver et qui nous fuient, souvenirs qu'on fuit mais qui nous poursuivent — comme cette vieille folle, un soir, dans une scène à première vue anodine, l'une des plus fortes de tout le livre.

Plus que ses frères, ce roman-là complique le dispositif en multipliant les étages temporels, les échos entre eux, en pratiquant l'éternel retour avec une insistance qui le mène au bord du fantastique. Avec, peut-être, une pointe d'auto-parodie moqueuse ? Comment savoir ? Comment croire d'éventuelles dénégations (ou confirmations) de l'auteur ? Sait-il lui-même, par exemple, si le personnage du perroquet ressassant, c'est un autoportrait ?

Autre vertu de ce très bel Accident nocturne : la géographie modianesque y est lisible et envoûtante comme rarement, à travers les déplacements du père. (Le père de Modiano ! Y en a-t-il de plus absents et en même temps plus obsédants ?) Il apparaît et disparaît, donnant des rendez-vous à son fils dans des cafés de plus en plus éloignés du centre, jusqu'à la dernière rencontre à une porte de Paris où on le voit s'éloignant, s'évanouissant dans la banlieue.

Si Modiano me fascine, c'est aussi que je trouve chez lui mon contraire : Paris est pour moi une zone fébrile, étouffante, inhospitalière, et la banlieue un refuge, le lieu de la vraie vie ; pour Modiano la capitale est sa patrie d'élection, son élément, et la périphérie un non-lieu, terre de mort et de fantômes.

Allons bon ! Le mois dernier j'ai fait de la peine à Françoise Granger. Cette fidèle du site adore Bergounioux, Carnet de notes compris. Quant à Tiphaine Samoyault, dans la Quinzaine, elle tresse au même bouquin d'exubérantes couronnes. J'ai l'air de quoi, moi et mes chipotages ?

Pour me faire pardonner du Bergou Fan Club, cherchons dans ce même Carnet de notes une jolie phrase à citer. Tiens, celle-ci, où il évoque son boulot de prof qu'il aime tant :

«Mais de quel autre métier aurais-je pu m'accommoder ? Celui que j'exerce est le seul qui me laisse le temps d'explorer l'ombre énorme qui nous environne, de lire les livres qui l'éclairent comme des lampes.»

Et de les écrire — les lampes les plus lumineuses n'étant pas toujours les plus grosses...

Autre prof écrivain, inconnu celui-là, sauf des volkonautes : Norbert Casnoy, dont j'ai évoqué l'un des romans (PAGES D'ÉCRITURE 28). L'ami Jean-Pierre, qui apprit de lui le latin, m'envoie une photocopie de ses poèmes — oui, ce petit recueil à compte d'auteur qui jaunissait vers 1960 dans la vitrine de la papeterie en face du bahut !

Troublante résurrection. Et déception cruelle. Je prévoyais ce contenu ultra-classique et candidement kitsch, mais je m'attendais à une forme impeccable : or je trouve là des vers boiteux ! Passer sa vie à enseigner Hugo et Baudelaire, et ne pas savoir torcher un alexandrin... À qui se fier ?

L'un des poèmes, «Le Moulin de l'Ergastule», est dédié à l'un de ses collègues d'alors, Julien Gracq. Commentaire malicieux de Jean-Pierre : «J'aurais bien aimé être dans un coin de la salle des profs lorsque M. Poirier l'a remercié...»

Choisi pour vous, délicats lecteurs, un quatrain casnoisien irréprochable — quant à la forme... Nous sommes en bateau, l'eau douce vient à manquer :

«La soif, avec la faim, tenaille nos entrailles ;

Sur nos dents déchaussées ardent les âpretés

Qu'en guise de fraîcheur dispensent les ferrailles

Que nous suçons, hagards, en nos avidités !»

Beau comme l'antique.

Antiquités toujours. L'admirable revue TransLittérature m'envoyant collecter des traductions anciennes de l'Odyssée, j'entre à nouveau d'un pied timide en ce lieu vénérable : la bibliothèque Mazarine. Rien n'a changé depuis dix ans, depuis des siècles, dans la longue et haute salle à colonnes corinthiennes et bustes antiques, où s'étagent du sol au plafond des volumes anciens aux reliures de cuir et d'or.

Je dois remplir d'abord une foule de papiers, déposer les miens, après quoi on m'apporte en cérémonie un volume de 1617 et un autre de 1716 qu'on dépose devant moi, chacun sur un coussinet ; la conservatrice me chuchote de les ouvrir à peine, de peur de leur casser le dos, puis se résout non sans mal à me laisser seul avec eux.

Je tiens dans mes mains un livre vieux de quatre siècles ! Rassurez-vous, Madame : j'ose à peine le toucher. Mon seul regard pourrait brûler le papier. Dans ce temple de la lecture, celle-ci devient une activité brutale, incongrue.

Dans quelques semaines je vais devoir déménager tous mes livres d'un coin à l'autre de la grande maison. En guise d'échauffement, chez la mère de Carole à Santeny, j'aide au rangement de la bibliothèque. En haut des placards, des tonnes de vieux magazines, Hara-Kiri, Charlie-Hebdo, toute la presse BD des années 70 et 80, d'À suivre à Métal hurlant... trésors endormis...

Les aventures de Goudard, cinq albums parus dans les années 80, dessin de Gibrat, texte de Berroyer. J'en avais lu deux à l'époque, excellent souvenir. Dargaud nous offre aujourd'hui l'intégrale sous le titre Les années Goudard, enrichie de commentaires des auteurs. Ceux-ci exposent leur méthode de travail : démarrer sans plan, à l'aventure. Ce périlleux laisser-aller, pour une fois, fait merveille pour raconter ces bouts de vie quotidienne d'un ado ordinaire, ses dragues foirées, ses plans inachevés ; une vie désolante et marrante, qui sent le vrai comme dans peu de livres, avec le jeune Goudard toujours aussi empoté, la Parisienne aussi désirable, et mon plaisir d'antan aussi fort.

La désirable et l'empoté. |

Dans ma bibliothèque à moi, trois livres signés Alberto Manguel : le premier, Guide de nulle part et d'ailleurs («à l'usage du voyageur intrépide en maints lieux imaginaires de la littérature universelle») recense tous les lieux qui n'existent que dans les livres ; c'est, comme son titre, une merveille. André Dhôtel a écrit la préface. Les deux autres, Une histoire de la lecture et Dans la forêt du miroir, m'ont fait connaître un homme fou de lecture et de livres, grand amateur de Borges, Carroll et Chesterton — bref, un personnage hautement fréquentable.

Manguel, qui écrit en anglais et en espagnol, vit aujourd'hui en France. On a reparlé de lui récemment à propos de son nouveau bouquin ; pas très envie de l'acheter. Je crois deviner pourquoi et n'en suis pas fier. D'abord, je suis jaloux : il a plus de livres que moi ! 30 000 volumes ! Ensuite, il m'a vexé, l'unique fois où nous nous sommes croisés, en 2000, lors d'une émission de télé (eh oui, je l'avoue, je suis allé faire la pute, mais c'était chez l'excellent Frédéric Ferney) : invité à parler du Verbier, notre historien de la lecture a dit que c'était bien les Français de pinailler ainsi sur la langue et le style...

Le style, c'est vrai, quelle importance ? Je comprends mieux pourquoi Manguel a pu lire tant de livres : chacun d'eux doit lui prendre un minimum de temps...

Un article parmi des centaines d'autres sur le couple Hollande-Royal — ou plutôt Royal-Hollande. Le journaliste, après les déclarations féministes rituelles et les sarcasmes visant les caciques macho du PS, termine en vouant l'époux de Ségolène, «tant qu'elle règnera sur les sondages», «au rôle ridicule du prince consort».

Ridicule ? Si la femme et l'homme sont égaux, pourquoi le mari de la reine serait-il plus ridicule que la femme du roi ?

Le machisme, c'est comme le chiendent ; on croit l'avoir éradiqué, il repousse, et parfois même à notre insu.

Les juges sont des hommes comme les autres ! Il y a donc parmi eux, sûrement, des saints, des génies ; et aussi des crapules et des crétins.

C'est l'affaire Maulpoix qui m'inspire ces profondes réflexions. Pas envie de préciser ma pensée. Trop écœuré.

Résumé de l'affaire sur le site de Jean-Michel Maulpoix, www.maulpoix.net. S'y rendre ces jours-ci est un acte citoyen.

Juin sur volkovitch.com ? La Grèce encore et toujours : une nouvelle visite à Thessalonique avec pour guide mon cher Yòrgos Ioànnou, une virée poétique à Patras, un voyage parmi les traductions de l'Odyssée. De retour à Sèvres je parlerai à mes vélos. À Dieu, pas un mot. Les profs de Brimeil, cette fois, seront déprimés — comme tous les volkonautes qui vont voir encore mes nouvelles Pubs...

GÉMEAUX du 22 mai au 21 juin

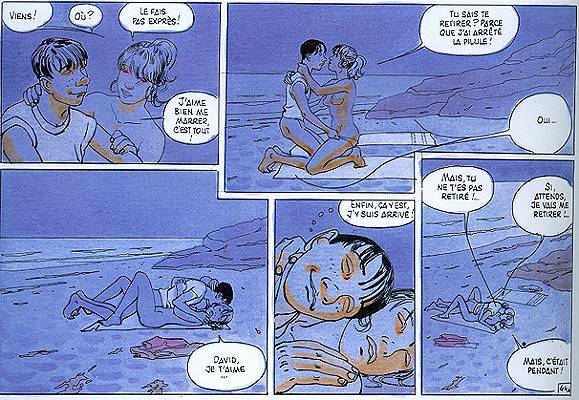

Gémeaux, roulez à deux ! Les autres, pédalez à plusieurs ! Il y aura toujours un brave gars pour vous abriter du vent, en cas de panne ou d'accident vous ne serez pas seul dans la nature, et discuter le coup aide à oublier l'ennui ou le mal aux fesses. Combien dans le groupe ? Être nombreux, c'est bon pour l'ambiance, mais on accroît du même coup les ralentissements et les arrêts sur incidents mécaniques.

Gémeau et gémeau, vous avez lu 325 000 francs de Roger Vailland ? On y trouve une sacrée scène de course cycliste, tout le premier chapitre, qui nous cueille à froid. Ce n'est qu'une petite course d'amateurs, mais elle n'en paraît que plus émouvante et humainement riche.

|