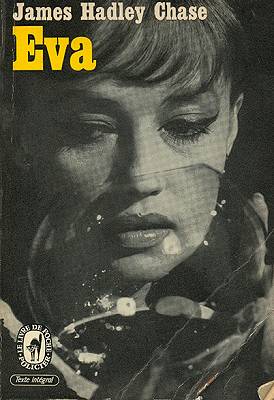

Jeanne Moreau chez Joseph Losey.

PAGES D'ÉCRITURE

N°31 Avril 2006

«Une heure après, j'étais épuisé, déprimé et vaguement désespéré. Ça ne s'arrangeait pas. Le monde était dans un coma dépassé.»

«Le monde allait encore plus mal. Ça merdait de tous les côtés.»

Voilà ce que je trouve dans H4 blues, un bon petit polar de l'excellent Jean-Bernard Pouy. Remarques rituelles, figures obligées, tyrannie de la loi du genre. Le polar est tout sauf une image fidèle de notre monde ; il braque ses yeux hallucinés sur sa face d'ombre, ignorant les répits, les éclaircies, les belles journées paisibles. Il vire tout au tragique, se vautre dans la nuit et ses violences. En cela il répond à l'un de nos besoins les plus profonds, aussi méconnu qu'évident : broyer du noir.

Étrange tout de même. Notre bonheur exige, dirait-on, que nous soyons persuadés de vivre dans le pire des mondes, en un siècle plus pourri encore que les précédents. Je veux bien que les horreurs anciennes, avec le temps, pâlissent et rapetissent peu à peu, mais cette illusion d'optique ne rend compte qu'en partie d'un tel désir masochiste. Sans doute, faire de son époque le sommet de l'horreur, c'est dans un sens la valoriser, et nous avec, martyrs entre tous, mais là encore l'explication est trop courte.

Exorcisme ? Dire le mal pour l'éloigner ? Jouer les blessés pour écarter les coups ? Peut-être, mais il y a aussi, dans tout ce noir, une soif de situations simples. Comme c'est reposant, un tableau uniformément sombre, un monde sans sa complexité, ses embarrassantes nuances, tous les dégradés du réel... En lisant de la «littérature blanche», comme on dit — blanche comme chez Gallimard ou chez Minuit —, on apprend à faire la part des choses, à distinguer toutes les nuances du gris ; lire un «roman noir» c'est se lâcher, c'est oublier tout ce qui empêche la colère de s'emballer. On lit un polar pour ne pas réfléchir. Comme on se saoule la gueule.

(Mon problème avec le polar, c'est en grande partie, sans doute, cette infirmité ridicule, quasi rédhibitoire pour qui se pique d'écrire : mon absence de goût pour l'alcool !)

Les polars sont simples. L'ambiguïté de tout, ce n'est pas leur truc. Peu d'entre eux — sauf peut-être 1275 âmes, de Jim Thompson — ont fait chavirer le monde sous mes yeux, m'ont fait frissonner jusqu'au tréfonds. Je crois que le domaine du polar est le cinéma, que l'image le sert parfaitement avec sa violence immédiate, laquelle se délaie toujours un peu en passant par le filtre des mots. Je crois que certains films de Hawks ou Walsh ou Huston sont parmi les chefs-d'œuvre du cinéma, mais que l'excellent Chandler, tout de même, n'est pas Faulkner. Alors, que certains placent la «littérature noire», selon eux si vraie, si vivante, si proche du réel, au-dessus d'une littérature blanche épuisée, fade et futile, blanche comme l'endive ou la robe des communiantes, ça me fait doucement rigoler.

(Journal infime, 2003)

Jeanne Moreau chez Joseph Losey. |

Les prix de traduction peuvent procurer des plaisirs de deux sortes : celui de recevoir, celui d'offrir.

Le premier va de soi. Le lauréat de l'Halpérine-Kaminsky, du Laure-Bataillon, du Nelly-Sachs, de l'Amédée-Pichot, du Coindreau, du Nerval ou de quelques autres enrichit son compte en banque (lequel, presque toujours, en a bien besoin) en même temps que son CV. Mais le second plaisir, réservé aux jurés desdits prix, est plus facilement renouvelable et à peine moins voluptueux.

D'abord le plaisir de procurer du plaisir. De faire chaque année un heureux, rose d'émotion et clignant des yeux sous les projos d'une salle de la ville d'Arles comme une chouette un instant sortie de l'ombre. L'impétrant vous en sera (on le suppose) reconnaissant à jamais, ce qui facilite les rapports humains et peut toujours servir.

Il y a aussi le plaisir de recevoir un service de presse, qui m'a empli quelques années d'une fierté aussi intense qu'imbécile. Ainsi donc, je faisais maintenant partie des privilégiés ! Papa, maman et ma copine pouvaient être fiers de moi !

Lire le travail des confrères est aussi une source de plaisirs variés, allant de la béatitude admirative devant une page bien torchée (on sent que l'auteur sait où il va et son traducteur aussi) au sentiment de supériorité ricanant quand un confrère point trop aimé merdouille à répétition - hé hé, je ne suis donc pas le plus nul... Il m'est arrivé de lire un jour - ces choses-là sont rares tout de même - un roman british traduit par quelqu'un d'assez connu, qui enseigne en fac, et où des imparfaits marqués par would se changeaient en conditionnels, avec des résultats souvent comiques. (Dira-t-il pour sa défense qu'il a sous-traité auprès d'un étudiant ? Cela n'arrangerait pas son cas.)

Autre plaisir : délibérer en bonne compagnie. L'appartenance à divers jurys m'a permis de connaître des consœurs et confrères de grande valeur, lors de réunions qui bien souvent se passent dans la joie. Et si je ne pense pas que du bien des prix littéraires connus, nos petits prix de traduction, moins médiatisés, semblent plutôt à l'abri de la grosse combine. Quand je relis le palmarès des deux où j'officie, je me dis que nous avons sûrement oublié des gens qui méritaient la gloire, mais que nos impétrants ne la méritaient guère moins et que la liste de leurs noms n'a pas trop vilaine allure.

(Une exception peut-être. Une médaille injuste sur trente délibérations. Les Goncourt peuvent aller se rhabiller.)

Ultime plaisir : péter dans la soie. Celui-là, je le dois à un prix européen, nommé Aristéion — existe-t-il encore ? — dont je fus le juré pour la France en septembre 1998. Trois jours de délibérations en Suède, en pleine nature, au bord de la Baltique, dans un grand hôtel désert et désuet genre Marienbad, mets raffinés, balades en bateau, organisation parfaite et souriante et tout le monde aux petits soins. La traduction littéraire amenant aux voluptés de Sybaris, qui l'eût cru ? J'ai savouré ces voluptés scandinaves en sachant bien qu'elles resteraient uniques...

Très grand arbre.

Maison de famille des cigales.

Leurs voix de paille

chapeau à larges bords protégeant midi

contre sa propre brûlure.

Les voix des cigales, toute une congrégation.

Des bruits pour tous les goûts,

chacun travaille à son idée :

baisers du verre sur du bois,

frottements d'ailes en cellophane

sur les fils de résine,

pierre aiguisant le foin,

ton pétrissant l'intonation,

rythme à cheval sur l'enrouement

galopant à contre-rythme,

doigts électriques frappant

des lyres épileptiques

danseurs de métal

aux danses d'aluminium.

Et des bruits pour tous les goûts :

mini-machines à coudre piquant

des jupettes pour canicule

des robes de mariée pour les jours sans vent.

Fils isolés des voix

se tissant toutes seules en longueur

en fil unique et bien chaud :

c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr

puisque la vie pour l'essentiel

est hivernale.

Crr, crr, crr, crr

crissants papiers de verre

les voix des cigales se frottent,

polissant les contingences

car la vie pour l'essentiel

est hivernale

c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.

De petites corbeilles de paille sont pendues à l'écho

pour que le temps y mette ses écheveaux,

pour que la vie dépose

l'hivernal essentiel

et l'audition sa longue broderie

c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.

Je pensais me cacher

à l'ombre de cet arbre,

de la maison de famille des cigales,

mettre dans les corbeilles de leurs voix

le fil unique de ma couleur,

me cacher

que l'été ne me touche pas à bout portant,

que le soleil de feu ne commente pas

la trajectoire mal rapiécée de mon corps.

Mais par les petits vides

que laissent entre eux les feuillages

une lumière serpentine s'est glissée,

coups d'œil de soleil qui louche.

Et l'ombre est bonne à jeter

comme une feuille rongée par les chenilles.

Pleine de trous de serrure.

Où me cacher ?

Je suis visible et je vois.

Je ne veux pas voir

les incessants désirs de la chaleur,

ce qu'elle roule de débauches et d'orgies,

comment dans ses brûlantes étreintes,

assez souples pour embrasser

le plus long, le plus lointain de sa passion,

elle attrape immobilise dessèche

le corps de l'été

ce petit paysan.

Le corps osseux des aiguilles de pin craque,

et se dilate à peine touché,

V majuscule, voluptueux.

Je ne veux pas voir comment elle déshabille

des pommes de pin totalement fermées

qui ôtent leur verte pudeur

et s'ouvrent une à une

avec des craquements de soumission lascive

crac crac cra crooo.

Ah chaleur carnivore.

Je ne veux pas la voir

en plein milieu de la route

enroulée telle un serpent

autour d'un vent au maigre corps,

étreinte debout, oscillation tourbillonnaire

— mais rien de répréhensible,

on dirait une flamme déteinte,

une fumée de verre

qui danse à l'orientale

derrière des vitres.

Ah chaleur insatiable.

Elle s'est même jetée cette nécrophile

sur certains après-midi

dont je m'étais souvenue,

sur cet après-midi blanc

empesé à manches courtes

que tu portais pour la première fois, Juin empesé

à ta première visite.

C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr

puisque la vie pour l'essentiel

est hivernale.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Vieillesse : période de la vie où nous transigeons avec les vices que nous continuons à chérir, tout en repoussant avec horreur ceux que nous n'avons plus la faculté de commettre.

Se voyant peu, ils ne se donnaient que le plus fin d'eux-mêmes.

Quand les dieux veulent nous punir, ils exaucent nos prières.

La douleur est un siècle et la mort un moment.

Je savais que tous les biens de la terre viennent à nous dès que nous nous tenons immobiles et cessons de courir derrière les reflets du désir. Je savais que les choses les plus saintes, les plus secrètes, les plus précieuses nous sont données pour rien. Que les hommes tournent vers nous un visage fraternel dès que nous n'attendons et n'espérons rien d'eux.

«Il nous vient alors l'idée sombre, exagérée certainement, que — malgré les années nombreuses à creuser notre sillon, faire des découvertes et entretenir des fidélités — personne ne nous attend. C'est certes désolant pour le commerce, mais combien réjouissant pour l'esprit : quelle liberté ! Nulle commande à honorer, nulle contrainte extérieure à observer, nulle mission à remplir, seulement le plaisir de transmettre, des textes, des œuvres, en véritables amateurs. Voilà une tâche qui ne peut guère peser ni lasser. (...) Personne ne nous attend : raison de plus pour poursuivre. Mettons de côté et poursuivons.»

Fortes paroles signées Georges Monti dans le catalogue de ses éditions, Le temps qu'il fait. On parle de petits éditeurs, le terme est malheureux : un homme qui publie notamment Dhôtel, Abraham, Pirotte, Ortlieb, Rouzeau, Commère... est un grand. J'aime la joyeuse amertume de ces quelques lignes, et je m'y reconnais. Mes écritures, personne ou presque ne les attend et je n'attends personne. Ô légèreté ! Ô bonheur de chaque visite, quand chacune d'elles est inespérée !

L'avantage du travail dans l'ombre : le franc-parler qu'il autorise. Sachant que Pierre Bergounioux, l'un des auteurs que j'estime le plus aujourd'hui, ne fréquente sûrement pas volkovitch.com, je peux donner sans crainte mon avis sur ce qu'il vient de publier chez Verdier : ce Carnet de notes, journal des années 1980-1990, imposant pavé de mille pages d'un auteur désormais consacré, tabou, salué pour l'occasion par une page entière du Monde des livres.

Non, ce nouvel opus n'est pas à jeter, loin de là ! Je viens d'en lire la moitié sans trop souffrir. L'auteur impressionne par son caractère sombre, son exigence rugueuse, et je ne suis pas insensible au récit d'une vie de jeune prof travaillé par la rage d'apprendre, de lire et d'écrire, tiraillé entre cette sainte fureur et les devoirs professionnels et familiaux — on a connu ça... Et comment ne pas être épaté par l'étendue encyclopédique de ses lectures et passe-temps ? Mais ce journal au ras du quotidien illustre surtout, hélas, cruellement, le danger de l'écriture diariste : on se noie dans le détail. Écrire sur soi n'a aucun intérêt si l'essentiel des faits n'est pas ramené aux autres, au général ; ici on reste loin du compte. D'autant que l'écriture de ce journal n'a pas l'âpreté, la force minérale des autres textes de Bergounioux. C'est «bien écrit», sans plus — ce qui nous satisferait chez un autre, mais nous déçoit venant de lui. Il ne commente même pas le quart des livres qu'il lit ! L'intérêt principal de l'entreprise est biographique : les insectes que l'auteur a dénichés en forêt, les truites qu'il a pêchées, ses maladies, celles de ses enfants...

Mais ne comparons pas ce nouveau livre aux précédents : il existe d'abord par eux, ne prend sens que par eux, comme un décor qui sert de fond à des statues.

Le véritable événement bergounien récent est ailleurs, dans la réédition chez Argol, avec une préface inédite par Pierre Michon himself, de l'extraordinaire B-17G, récit du bombardement de l'Allemagne en 44 vu du haut des bombardiers. Loin de son terroir corrézien, Bergounioux décolle superbement et nous emporte en plein vertige. Trop court, ce livre-là !

Bergounioux enseigne au collège. Que diraient ses anciens élèves en le lisant ? Le récit de ses heures de cours le montre accablé, épuisé, mort d'ennui. Profs déprimés, passez au large ! Une telle lecture pourrait vous donner le coup de grâce.

Faites plutôt le plein de peps avec Marie-Véronique Gauthier.

Le titre du récit d'icelle, Le bonheur est dans la classe (Imago), dit tout. Pourtant, l'auteure enseigne la musique ! Et pas dans les beaux quartiers ! Chacun se souvient du bordel que c'était, le cours de musique. (France, pays de sourds.) L'auteure ne fut pas épargnée. Elle ne nous cache rien de ses galères. Son livre est le récit du corps-à-corps sans fin, mi-affectueux, mi-féroce, d'une frêle femme seule et du monstre multicéphale. Face à l'Ignorance, à l'Indifférence, au Désordre Pubertaire, la vaillante lutteuse n'a d'autres armes que sa foi en son métier, son talent de musicienne, l'amour, la patience, l'humour. Elle se bat jusqu'au bout, de demi-défaites en presque victoires. Le portrait qu'elle fait de ses jeunes élèves et d'elle-même, tendre et acide, moqueur et indulgent, est vivant comme eux, attachant comme elle et le lecteur captivé, lui au moins, ne relâche pas son attention.

Enchaîné sur un autre récit de la même plume, Chopin, la guerre et moi (Imago encore). Toujours l'autobiographie, avec cette fois l'auteure dans le rôle du pré-ado. Elle fut collégienne chez les demoiselles de la Légion d'honneur en 68. Changement total de décor et de style : happening et déchaînement verbal font place à une prose plus sage et tendue, mais le regard n'est pas moins vif, l'ironie pas moins perçante. La Légion en prend pour son grade, on s'en doute. Discipline de fer — on dirait une caserne... Pudibonderie galopante — on se croirait chez la reine Victoria... Propreté douteuse, une douche par semaine au plus, des filles qui puent — comme au couvent. Ah, la haine du corps... «Religion et hygiène corporelle», beau sujet d'étude...

En Grèce, dans les années 30, l'un des noms injurieux donnés aux putes était pastrikia, la propre. À cette époque, seules les «mauvaises femmes» se lavaient tous les jours.

De la salle de bains aux WC avec Jean-Luc Benoziglio, dont j'avais fort goûté Louis Capet, suite et fin (Seuil). Cabinet portrait (Points-Seuil) fut son premier succès en 1980. Un homme déprimé, double de l'auteur, est confronté aux agressions d'affreux voisins et du réel tout entier. L'histoire, qui tourne autour des chiottes communes de son étage, est d'un sordide et d'une noirceur parfaits qu'atténue — à moins qu'il ne les rehausse — un humour pétaradant. Le cœur se serre pendant que la rate se dilate. On désespère en ricanant. Le calembour joue là un rôle-clef, ajoutant à diverses débâcles (des intestins comme de nos illusions) celle du langage lui-même. Ah ! le calembour ! Il faudrait une thèse pour étudier sa place chez certains de nos meilleurs auteurs — mais n'est-il pas paradoxal d'appliquer à cette figure essentielle du langage humain, à ce jaillissement de vie, le comble de futilité, de vacuité qu'est le poussiéreux exercice de la thèse ?

Guère spécialiste en BD, cantonné aux valeurs sûres, je ne regrette pas d'avoir suivi la foule en m'offrant L'affaire du voile, de Pétillon. Cet homme étonnant avait auparavant réussi à faire rire aux dépens des Corses sans se faire descendre par un encagoulé ; il récidive avec les musulmans de France, lesquels, paraît-il, se marrent en le lisant. Ils font bien : ce portrait de l'Islam français est à la fois satirique et nuancé, mordant et bon enfant. L'auteur a dû enquêter avec minutie, tant tout cela sent le vrai. Les extrémistes hard et les faux-culs genre Tariq Ramadan en prennent plein la gueule, mais le brave musulman de base est peint avec empathie et le bon gros comique attendu se révèle agréablement fin. Du très beau boulot.

Belle ouvrage aussi que le Davodeau nouveau, Les mauvaises gens (Delcourt), où la BD quitte la fiction pour la chronique sociale. Héros, cette fois, les parents de l'auteur, dont nous suivons l'humble et exemplaire parcours dans un coin du Maine-et-Loire, de l'après-guerre à 1981. Ils furent tous deux ouvriers dans des conditions difficiles, souvent indignes. Qu'elle paraît archaïque, la France d'il y a quarante ans à peine ! Les deux parents militent, se battent pour de bien maigres résultats, sous la chape de plomb du patronat et du catholicisme étroitement unis. La France d'en-bas, la voici dans sa vérité nue, ses espoirs et ses désespoirs.

Etienne Davodeau a entremêlé au récit du passé le présent de son enquête, montrant ses parents et lui-même aujourd'hui, leurs discussions sur l'opportunité de faire ce livre (les parents ont longtemps refusé !). Astuce de scénario qui anime le récit, et surtout ajoute encore à la richesse humaine de l'ensemble.

Le père X. raconte. |

Mon coup de cœur du mois est un petit bouquin de cette année, passé presque inaperçu. Cela peut se comprendre : ce récit à l'ancienne, écrit dans une langue un peu guindée exprès, a toutes les apparences de la désuétude. On y retrouve des ficelles qui sentent leur XIXe siècle : maisons mystérieuses, femmes dangereuses, officiers irascibles, duels, pièges diaboliques. Pourtant on sent bien que ce jeu avec les poncifs n'est qu'un leurre : rien n'est tout à fait à sa place, tout cache un double fond. Le héros est peu à peu pris dans un piège, en un très lent tour d'écrou, avant les révélations finales et la terrible transformation qu'elles amènent. C'est l'histoire d'un être qui se soumet — à la volonté d'un autre, à sa propre nature profonde, comme si l'on ne pouvait rien contre ce qui se cache au fond de soi. Avec une passivité terrifiante.

L'auteur déroule son histoire avec une habileté remarquable : témoin ce bizarre mélange de crudité par endroits et de pudeur à d'autres : l'acte décisif, par exemple, est à peine suggéré. Admirable, également, la surprenante volte-face finale, qui brouille encore un peu plus les pistes, et la dernière phrase allusive qui laisse résonner longuement le livre en nous.

Avis aux volkonautes concernés — tant pis si je déflore l'intrigue : ce bref récit est l'un des plus forts que j'aie jamais lus sur l'homosexualité.

Un mystérieux débutant, Robert Alexis, signe ce coup d'essai et de maître. Longue vie à La robe, chez José Corti.

Cette Robe m'aurait échappé sans la vigilance de Pascale Arguedas, qui m'écrit après sa visite à volkovitch.com. Son site à elle, sous le beau nom de Calou, l'ivre de lecture (perso.wanadoo.fr/calounet), est totalement consacré aux livres. Et les livres, chez Calou, ça déborde ! Où trouve-t-elle le temps de lire tout ça ? Les ouvrages de centaines d'auteurs très divers nous attendent là, choisis, présentés, commentés de façon fine et forte par la maîtresse des lieux. Sa spécialité : dénicher de bons petits bouquins négligés par les grands médias. Pas toujours satisfait des pages livres de la presse papier, je retournerai sûrement chez Pascale chercher de bons tuyaux.

Une chose pourtant me chiffonne : notre Mme Calou raconte dans sa présentation que ses critiques en ligne, peu cruelles pourtant, lui valent parfois des lettres d'insultes. Et moi, que dalle ! Pas une seule encore ! Mes efforts pour faire le méchant seraient-ils donc si vains, si pathétiques ?

Affreusement vexé.

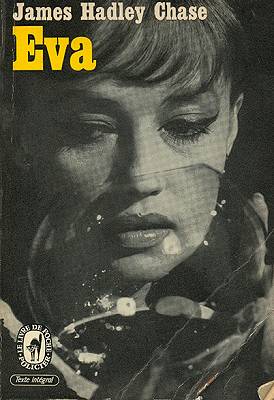

Ah oui, le Salon du Livre. Cette année encore je fais l'impasse. Il y a des moments comme ça dans la vie où entre écrire et courir les salons, il faut choisir. Je me contenterai de l'affiche, les hexagonaux l'ont vue partout, je la reproduis pour les volkonautes chinois, monténégrins, néo-calédoniens ou simplement helvètes :

|

La question que je me pose, tout de même, c'est le message de cette image :

Lire, c'est fermer les yeux et se boucher les oreilles ?

Un livre : presque aussi chouette qu'un walkman ?

Les livres, ça prend la tête ?

Ô mystères de la pub. Ils ont dû se mettre à dix et se tortiller les neurones pendant des jours pour pondre ça. Grassement payés. Et quand ils commenceront à savoir leur boulot, vers cinquante ans, ils se feront virer.

Au détour d'un article, Le Monde signale, sans commentaires, que l'hebdo égyptien Akhbar al-Adab serait «le seul journal littéraire du monde arabe». Il y aurait là pourtant de quoi gloser sur le thème lecture et fanatisme...

Bravo, vaillants cairotes solitaires, et bon courage. Le combat contre la barbarie est entre vos mains.

Pas allé au cinoche depuis des mois. Reprise en beauté avec Truman Capote, histoire vraie de l'enquête menée par l'écrivain sur un meurtre, et de l'écriture du livre qu'il en tira : De sang froid. Un livre monstrueux écrit par un monstre — mais tout écrivain n'est-il pas un monstre plus ou moins ? Le réalisateur débutant, Bennett Miller, s'est débrouillé comme un chef : portée par un scénario habile et un acteur principal époustouflant, sa mise en scène rigoureuse aligne les scènes réussies, les ambiances fortes. De quoi être pleinement satisfait. D'où vient ma très vague réticence, je ne sais : le personnage principal n'est-il pas un peu trop monstre, un peu trop prévisible ? J'ai fait un bon voyage confortable ; à aucun moment je ne me suis senti désorienté.

De battre mon cœur s'est arrêté, de Jacques Audiard, a bluffé pratiquement toute la critique française. Eh bien dites-moi les mecs ! C'est ça pour vous le cinéma ? Une tranche de vie bien grasse, bien dégueulasse et sanglante, une caméra danse-de-saint-guy-coups-de-poing qui nous saoule de gros plans ? De pauvres petites crapules s'agitent devant nous, dont on peut compter à loisir le moindre poil de barbe. Une odeur tenace de speed et d'hormone mâle plane sur l'ensemble. Tout cela très bien fait, d'accord : scénaristes et metteur en scène ont déployé des trésors d'invention pour faire oublier l'invraisemblance, et pire encore la cucuterie de cette histoire de malfrat racheté par l'amour et la musique.

Voilà un cinéma qui vous tord les couilles, me disais-je pendant le film ; eh bien ça n'a pas raté : devinez ce qu'ils font dans la bagarre finale...

Par bonheur y a la jeune prof de piano, une Asiatique absolument divine, qui apparaît dans quelques scènes pour nous laver les yeux et l'âme et dissiper tous les miasmes.

Mais tout compte fait, merci Audiard : pendant tout votre film j'ai vénéré plus que jamais Bresson, Rohmer, Ozu, Mizoguchi...

Dans les bus de ma jeunesse, il était «interdit de parler au machiniste». Depuis quelques années s'installe un nouvel usage : on salue le conducteur en montant. Certains, au terminus du Pont de Sèvres et sans doute ailleurs aussi, lui souhaitent même à la descente une bonne journée.

Bizarre : je n'ai jamais vu commenter nulle part ce qui pourtant ressemble à une bonne nouvelle. À moins que nous ne préférions tous gémir sur l'incivilité plutôt que nous réjouir quand elle recule ? Vraiment, avant c'était l'âge d'or et maintenant c'est l'enfer ? Sommes-nous donc si malades, ô mes contemporains, pour nous vautrer ainsi dans les joies moroses de l'apocalypsisme et des nostalgies bébêtes ?

Voilà que j'insulte mon époque ! Me voilà contaminé à mon tour...

Sèvres, ville féministe. C'est dans la grande bâtisse en face de chez moi, qui fut l'Ecole normale supérieure des filles de 1881 à 1945, que les premières professeures ont appris leur métier voilà plus d'un siècle.

Il faut croire que chez nous les machos ont moins droit de cité qu'ailleurs.

Dans le numéro de mars du Bulletin municipal, en couverture, les photos d'une quinzaine de nos concitoyennes.

Notre conseiller régional est une conseillère, Catherine Candelier, du parti des Verts ; le commissariat est dirigé par une jeune et jolie brune, Amandine Matricon ; Françoise Zanaret, connue des volkonautes, est proviseure du lycée ; quant à nos protestants, petits veinards, ils ont désormais une pasteure, Françoise Delannoy, qui vient d'assurer à ma mère des funérailles simples et belles. (Après la cérémonie je lui ai fait la bise en lui disant que j'aimerais, le cas échéant, être enterré par elle.)

Découpé religieusement les photos de ces dames pour le site, comme les gamins leurs images de footballeurs.

|

|

|

| Françoise Delannoy, pasteure | Françoise Zanaret, proviseure |

Sèvres toujours. J'y ai fait mes sept ans d'école primaire — sept ans de bonheur (cf. MES ÉCOLES —> École primaire). Plus tard j'ai longtemps rêvé de retrouver mes petits camarades, sans croire que cela soit possible. Eh bien si. Une demi-douzaine d'entre eux m'ont retrouvé par volkovitch.com, ils m'ont poussé à rechercher les autres et de fil en aiguille j'en ai déjà retrouvé une bonne trentaine. Aventure insolite, amusante, émouvante que ces retrouvailles cinquante ans après — deux fois et demie plus fort que les mousquetaires de Dumas !

J'écrirai un jour prochain, je l'espère, sur ce qui prend peu à peu des allures de roman. Pour l'instant, appel solennel à tous les volkonautes. Aidez-nous à trouver la trace de ceux dont les noms suivent, tous nés entre 1946 et 1948, anciens élèves du Lycée de Sèvres (section primaire) entre 1953 et 1958 :

Josiane Atget. Anne Bongrand. Dominique Braidy. Béatrice Coulon. Laurence Decourt. Paulette Fené. Catherine Fratkin. Michèle Lalande. Jean-Paul Lambert. Annie Lemonnier. Anne-Claire Noël (boulangère écolo vers 1980 dans les Cévennes). Nicole Rousselet.

Mai sur volkovitch.com sera sous le signe de la pêche. On observera le pêcheur à la ligne. On se posera sur l'eau immobile des phrases sans verbes. On pêchera des rythmes variés dans une traduction de poésie suédoise. (Holà, ne partez pas, ce ne sera pas long !) Ensuite on bougera un peu : à Brimeil, les profs seront des sportifs ; on fera un tour à Patmos avec le poète Dimìtris Papadìtsas ; on saluera cette Amérique découverte par Freud : l'Inconscient. Quant aux Pubs, elles fuiront l'intelligence et la décence, une fois de plus, jusqu'à leurs antipodes...

TAUREAU du 21 avril au 21 mai

Vous l'achèterez où, votre nouvelle bécane, Taureaux de mes fesses ? Dans une grande surface genre Décasport ? Oui les mecs, le choix est plus grand et les prix sans doute plus menus que chez le détaillant du coin. C'est le raisonnement que je fis moi aussi d'abord. Avant de m'apercevoir que les vélos de mon réparateur local, Ghidini à Chaville, étaient semble-t-il plus costauds, à peine plus chers et que le fait d'acheter chez lui me valait certains avantages... Pour finir, je m'y retrouve amplement. Et plutôt que de sauter sur le bas de gamme, je préfère allonger un peu plus pour une machine qui va durer nettement plus longtemps.

Mais ne me dites pas, bande de rats, qu'après vous être offert un nouveau coursier il ne vous reste plus une thune pour acheter de quoi lire ! Il faut vous offrir sans faute L'ironie du sport, recueil des meilleurs articles du génial Antoine Blondin (chez François Bourin), ouvrage de chevet à côté de quoi ses romans sérieux, à mon humble avis, pâlichonnent... Le cyclisme s'y taille la part du lion. Les Tours des années 50-60 parcourus à grande allure, un français caracolant tout empanaché de calembours (ah ! Défaillance de Limoges !), ponctué de pastiches étourdissants (Péguy, Hugo, La Fontaine, Rostand...), bref, la fête.

Sculpture de Pablo Picasso. |