Ciel d'Ile-de-France.

PAGES D'ÉCRITURE

N°30 Mars 2006

C'est en hiver surtout, à la nuit tombée, que le Rond de la Broussaille m'attire. Il faut monter jusqu'au Parc si l'on veut retrouver la nuit, disparue de nos zones urbaines. Pas tout à fait la vraie nuit, mais une obscurité à notre usage, apprivoisée, allégée, nuit de théâtre, éclairée juste assez pour qu'on la voie, elle et ce qu'elle enrobe.

Sur ces hauteurs, à mi-chemin entre ville et ciel, dans l'ombre entre lumières d'en bas et d'en haut, je prends ma dose homéopathique d'infini. Je marche un instant à la frontière de deux mondes, sur le rond-point qui m'apparaît, plus j'en fais le tour, comme une espèce de machine géante, de cyclotron à l'envers, qui ralentit les particules. Car là-haut j'apprends la lenteur. Je ne suis pas de ces conquérants qui prennent la vérité de force, je patauge et tâtonne, une lueur par-ci, plus souvent rien, il faut y revenir encore avec une extrême patience, m'accorder au temps paisible des choses, et voilà pourquoi, désolé, lecteur, je reviens une fois de plus au Rond de la Broussaille et compte bien y revenir encore, encore, tant que neurones et guibolles tricoteront.

Dans le train qui m'emmène causer à Rouen, tiré de ma lecture par un ciel admirable, aux beaux nuages bien blancs sur fond bleu, déployés au-dessus de vertes collines. Comme un dessin dans un livre pour illustrer la campagne éternelle. Mais pourquoi, devant cette image claire, naïve, suis-je pris d'une émotion si obscure ?

«Les merveilleux nuages...», écrivait Baudelaire. Et il s'arrête là, comme s'il ne trouvait plus rien à en dire. Et quand parle-t-il des nuages ? À l'entrée des Petits poèmes en prose, alors même qu'il abandonne le vers, comme si la parole mesurée ne convenait pas aux nuages, comme s'ils étaient l'Informe et l'Indicible enfin palpables, et (autant que cela se peut) personnifiés.

J'ai déjà ressenti, d'autres fois, ce besoin impérieux de les mettre en mots. J'ai fait la sourde oreille, mais je ne peux reculer sans fin.

Quand je suis à court d'idées, j'ai un truc, un tic : me raccrocher aux antithèses. Les contradictions de l'objet, c'est sans doute ce qu'il a de plus profond, ce qui le noue, le constitue. Allons-y. Nuages : lourds et sans poids. Immatériels et bien en chair. Présents et fuyants. Suspendus, lents comme ils sont, entre le mouvant et l'immobile. Faisant voir le temps qui défile au ralenti, et en même temps l'éternité. Archaïques, toujours identiques, ils étaient là bien avant les premiers hommes, et survivront aux derniers d'entre nous. Ils passent, grosses bêtes silencieuses et tranquilles, indifférentes à nos agitations. Oui, mettons, mais le mystère n'est encore qu'effleuré. Il faudrait dire aussi mon lointain passé vers quoi les nuages me ramènent à une allure pépère de dirigeable, les ciels de ce temps-là où je ne sais quel secret se cache, ciels changeants de mon Ile-de-France-et-d'enfance, dans cette lumière préservée que ces mastodontes, en voilant le soleil, rendent légère, allusive ; la lumière déclinante et fraîche, triomphale et paisible, des plus douces fins de journée, où passent les grands charrois toujours plus chargés au fil des ans d'un bonheur tangible et inaccessible, comme eux, et dont la cause elle aussi m'échappe.

(Journal infime, 2003)

Ciel d'Ile-de-France. |

Gloire au traducteur d'anglais en français, ce héros intrépide, qui affronte la langue la plus musclée, nerveuse, rapide qui soit, défiant ce pur-sang à la course avec sa digne monture, plutôt lente et prudente...

Si j'étais l'un de ces fous téméraires, si je voulais retrouver un peu du mouvement, de la respiration, de la vitesse anglaise, je serais sans doute contraint à des solutions extrêmes. L'une d'elles est de laisser carrément tomber certaines notations, tel un pêcheur qui rejetterait quelques poissons à la mer plutôt que de laisser son filet se déchirer sous leur poids. J'aurais sans doute, ce faisant, la bénédiction de nombreux auteurs (cf. la célèbre anecdote de Faulkner disant à son traducteur Coindreau : «Vous ne savez pas quoi faire de ce mot ? Balancez-le !»), et la malédiction de nombreux professeurs, qui voudraient qu'on s'évertue à rendre toutes les nuances de tous les mots, quitte à s'enliser dans de molles périphrases et de tout perdre en perdant le rythme. Une version d'agreg réussie, c'est toutes les batailles gagnées et la guerre perdue.

En lisant l'excellente traduction des poèmes de Seamus Heaney par Patrick Hersant, je jubile : le confrère n'hésite pas. Voici le début du poème «The gravel walks» dans L'étrange et le connu (Gallimard). Les parenthèses indiquent les mots omis dans la V.F.

River gravel. In the beginning, that.

High summer, and the angler's motorbike

(Deep) in roadside flowers, like a fallen knight

Sous les fleurs du talus, comme un chevalier tombé

Whose ghost we'd lately questioned : 'Any luck ?'

As the engines of the world prepared, green nuts

Dangled and clustered close(r) to the whirlpool.

Se balançaient en grappes, proches du remous.

The trees dipped down. The flints and standstone-bits

Worked themselves smooth and small(er) in a sparkle

Se faisaient lisses et menus...

Of shallow, hurrying barley-sugar water

Where minnows schooled that we scared when we played —

An eternity that ended once a tractor

Dropped its link-box in the gravel bed

And cement mixers began to come to life

And men in dungarees, (like) captive shades,

Alors des hommes en salopettes, ombres captives,

Mixed concrete, loaded, (wheeled, turned, wheeled,) as if

Malaxèrent le béton, chargeant leurs brouettes comme si

The Pharaoh's brickyards burned inside their heads.

Le deep in (l.3) a été habilement suggéré par un simple «sous». Et j'aime aussi, au vers suivant, la concision élégante du «Alors ?» à la place de Any luck ? La disparition des deux comparatifs de la strophe 2 change vraiment peu de chose. La plus lourde perte, c'est ce wheeled, turned, wheeled (poussèrent [leurs brouettes], tournèrent, poussèrent), cette forte évocation d'un travail lent, pesant, patient, mais comment caser tout ça dans le vers sans briser les reins du poème ? Hersant a dû estimer — à raison selon moi — que le motif en question était secondaire dans ce poème-là du moins. Quant au like du vers précédent, on pourrait soutenir que son absence est un plus !

Ne pouvait-on pas tailler de même au v.3 : «Sous les fleurs du talus, (comme un) chevalier tombé» ? Tant que nous y sommes, retour au v.1, pourquoi ne pas faire sauter l'article initial : «(Le) gravier des rivières.» ?

Suite du poème :

Hoard and praise the verity of gravel.

Que la vérité du gravier vous soit trésor et louange.

J'aimerais bien supprimer le «que»...

Un coup d'œil au poème suivant, «Whitby-Sur-Moyola». Dernier vers :

Oh, Caedmon was the real thing all right.

Sacré bonhomme que Caedmon, aucun doute là-dessus.

On pourrait gagner encore un peu en brièveté et familiarité. Par exemple :

Sacré bonhomme, Caedmon, aucun doute.

Premier vers :

Caedmon too I was lucky to have known,

J'ai eu la chance aussi de connaître Caedmon,

J'écrirais pour ma part :

Caedmon aussi j'ai eu (de) la chance de le connaître,

ou bien

Caedmon aussi c'est une chance de l'avoir connu.

Le vers ne serait pas plus court, mais retrouver la vivacité de l'inversion le ferait aller plus vite.

Ce qu'elle en bave, dis donc, l'âme

quand au lieu de dormir elle songe

à des orthographes mafieuses :

l'Homme, par exemple,

pourquoi veut-il à tout prix

s'écrire avec deux m

comme deux poings serrés, pourquoi faire ?

Regarde-moi ça, mon vieux, quelle hypocrisie,

à faire dresser les cheveux sur la tête :

tout ce que j'ai subi la nuit,

tout ce qui m'a torturée,

toutes les ténèbres menaçant

de m'emmener encore,

ces terreurs qui me bandaient les yeux

pour m'empêcher de voir où nous allions,

cet Homme aux deux poings serrés,

tout cela maintenant se déguise

en fillette aurore

avec son petit seau

et sa boîte de peintures.

Lentement rame le bruit de la mer,

et la mer lentement d'étend

dans sa laborieuse étendue,

son étendue bernée :

dépecée par la nuit,

il n'en reste pas plus que n'en veut l'ouïe

pas plus qu'une épaulette d'argent

quand apparaît la lune.

Montagnes renversées dans l'ombre encore

casques éparpillés qui surnagent.

Les cimes, vieilles lointainetés bossues,

vague déploiement d'électrocardiogramme,

arythmies de l'altitude et de la pierre.

Mer, montagne, ciel

masse épaisse imbécile.

L'horizon qui voudrait exister

ne saurait pas où poser le pied.

Une heure caïque

tirant ses filets remonte

une visibilité vivante frétillante :

le bleu saute sur les vagues

en col blanc, sur la petite église du village le sel ruisselle,

coupoles écaillées de tuiles,

tirelires pleines de Dieu.

La cloche, haut-de-forme des sons.

Solide, le ding-dong.

Le rivage ourlet de travers,

cigales de pierre des galets

dans les broussailles des vagues,

tam-tam du clapotis

castagnettes aquatiques.

Cimetière galet carré

allongé dans la mer,

tam-tam d'inexistence,

oblivion beach,

cimetière allongé dans la mer,

profondeurs demi-sœurs,

ourlet de travers des limites,

rien à faire pour l'égaliser.

Croix plongeuses

et les morts se sont couchés

dans leurs maillots une-pièce en marbre,

et le soleil se souvient d'eux

à peu près.

Et le sable, débauché au cœur dur

n'en fait qu'à sa tête :

je sais, c'est lui qui t'a appris

à glisser comme lui

entre mes doigts,

dune de l'amour.

Ai-je bien fermé ?

Tu ne voudrais pas que j'aie laissée ouverte

la petite porte de ta photo

et que se soit sauvé, envolé

le passage de ton visage ?

La lumière klaxonne comme une folle

elle veut doubler.

Excellents, mes réflexes :

chaque fois qu'au fond un bateau disparaît

ma mémoire secrète les choses profondément disparues.

Ah ! la veuve instant, si souvent.

(réponse sur le numéro de la citation...)

On peut être très doué et d'autant plus faible car la force ne vient pas tant de la quantité des dons que de leur équilibre.

Combien faudrait-il de siècles pour faire convenablement le tour de son propre jardin ?

Parfois tout de même il y a de petits instants fraternels qui perceront. Et il faut commencer par les petits sans du tout penser aux grands.

La vie n'est riche que dans sa plénitude agitée et bourbeuse. La goutte d'eau pure qu'on veut garder sans mélange au creux de la main est insipide.

Laissez passer le neuf, il n'y en aura jamais assez. Il en faut tant pour qu'il reste de chaque époque un peu de vieux qui dure.

On s'achète des palanquées de bouquins, on n'aura pas le temps de les lire. On prend de belles résolutions : se replonger dans Balzac, terminer Guerre et paix (on a calé à 40 pages de la fin, il y a quarante ans) ou Ulysses (plus que 400 pages), déguster une fable de La Fontaine chaque soir, étudier un même passage de la Bible dans une traduction différente chaque jour de la semaine et le septième on se reposera, et pour finir, que dalle, illusions perdues, fichu lecteur, pauvre clown.

Jamais lu L'homme sans qualités ! Même pas osé l'acheter. Mais comment me prétendre intello sans avoir lu Musil ? Pour l'aborder en douceur, commençons par ses nouvelles, Trois femmes suivi de Noces (Seuil), traduites par le prince des traducteurs, Philippe Jaccottet. La première histoire, dans une haute vallée alpine, procure ivresse et vertige, avec son mélange de remarques d'une hauteur de vue(s) intimidante et de notations concrètes, si vives qu'on s'en met plein les yeux, les narines, les oreilles. On touche les sommets de l'art. Témoins ces chevaux à l'aube : «Ils se retournaient tous pour regarder qui passait ; et dans cette lumière immatérielle du petit jour, vous aviez l'impression de n'être plus rien qu'une pensée au cœur d'une très lente méditation.» Ou bien, dans la non moins altière deuxième nouvelle, histoire de seigneur en guerre et d'épouse qui attend : «Une forêt peut s'ouvrir, mais son âme recule à mesure...» Suivent trois autres nouvelles avec moins d'action encore et davantage de psychologie, si subtiles, d'une telle élévation que peu à peu je décroche et retombe à mon niveau habituel. Car je ne serai jamais qu'un homme de petites vallées et d'aimables coteaux.

Sans rancune, herr Musil ! Jadis mon sentiment d'infériorité m'embarrassait ; à présent il m'amuserait plutôt.

Les poèmes de Bo Carpelan, Dans les pièces obscures, dans les claires, fort bien traduits du suédois par Pierre Grouix (Atelier La Feugeraie), m'élèvent aussi très haut, dans une autre atmosphère étrange, elle aussi raréfiée mais dense, à la fois plus pauvre et plus riche — celle de la poésie. Mais dans ces hauteurs-là je ne suis qu'en visite, alors que je me sens chez moi, je l'avoue, dans les petits poèmes délicieux de Norge (Poésies 1923-1988, Poésie/Gallimard). Oui, ce genre-là :

Tout dormait, dorma, dormut

Dans les vieux pays fourbus.

Et tout dormirait encore,

Tout dormirait à jamais,

Si, tout à coup dans l'aurore

D'un joli mois qui germait,

Perlant, fusant à la ronde,

Le chant d'un merle jeunet

N'avait réveillé le monde.

Ma trop brève lecture d'avant-dormir est propice aux livres d'images, aux poèmes, aux textes brefs. Passé quinze jours fendards avec le somptueux Métal hurlant, la machine à rêver de Gilles Poussin et Christian Marmonnier (Denoël), qui retrace l'épopée du tonitruant magazine de 75 à 87. J'étais passé alors complètement à côté. Il y a là toutes les couvertures (un peu trop réduites parfois) et des échantillons de chaque série, chacune du meilleur et du plus pur mauvais goût. Quel déluge de trouvailles, quelle variété, quelle joyeuse absence de retenue ! Moebius, Druillet, Chaland, Tardi, Bilal, Benoît, Margerin, Cestac, Mandryka, Montellier... Un tourbillon d'images vous pète à la figure.

Sorti de cette orgie visuelle, j'enchaîne sur François Mauriac en ricanant de sa mine épouvantée, Là-Haut, devant pareil voisinage. Lisant par petites doses D'un bloc-notes à l'autre (Bartillat), recueil posthume de ses chroniques non reprises par lui en volume, je suis gêné par la pudibonderie aiguë du grand homme, de cet esprit par ailleurs si lucide et même audacieux — au moins en politique, à une certaine époque. Je ne comprends même plus (c'est grave, docteur ?) ce qu'il y a de pas bien dans la sexualité. Entuber mon prochain, je vois de mieux en mieux pourquoi c'est mal ; mais caresser ma prochaine ?

Mauriac a sans doute un peu trop écrit, il tourne en rond dans ses vieux jours et son adulation pour de Gaulle manque de nuances, mais je lui pardonne tout : quelle patte ! L'alliance d'une férocité innée et de l'onction catholique nous offre un perpétuel et succulent sucré-salé ; cette cruauté feutrée fait de Mauriac l'un des plus félins de nos auteurs — j'ai peu d'aussi beaux compliments dans mon stock...

François Mauriac secret. |

Trouver Autour des sept collines (Corti) dans les livres de ma mère défunte et m'apercevoir que je ne l'ai pas lu — moi qui croyais connaître tout Gracq —, c'est le même bonheur que découvrir une nouvelle chambre dans la maison de famille. Aux plaisirs habituels de toute lecture gracquienne, ces notes de voyage à Rome et autres lieux ajoutent un plus : notre voyageur étant souvent déçu, son livre est parcouru, plus que les autres, par une veine sarcastique — Gracq se farcit Rome ! charmes du sacrilège ! —, par un humour d'autant plus corrosif qu'il sourd d'une prose comme toujours solennelle et drapée. On dirait que Gracq se montre là un rien plus détendu — ce qui, pour ses fidèles, paraît délicieusement shocking.

Est-il besoin de le dire ? Descriptions, commentaires, comparaisons hardies, formules soudaines, tout cela souverain, comme toujours.

Juste une lampée :

«C'est un work in progress, Rome, un bric-à-brac somptueux de matériaux urbains dépareillés en instance d'assemblage ou de réemploi ; seulement ce chantier en rumeur, c'est surtout celui du travail négateur du Temps. Ou plutôt, le mouvement de marée bâtir-détruire, qui est le pouls intime de toute ville, mais qu'on ne saisit jamais sur le vif, on l'a ici sous les yeux et sous les doigts jusqu'au vertige, parce qu'on dirait qu'auprès de chaque monument sorti du sol on a laissé subsister un témoin de celui qu'il remplaçait : c'est comme un magasin encombré qui n'évacuerait jamais de ses rayons les laissés pour compte, les pousserait seulement un peu de côté pour faire place aux arrivages.»

Et puisque nous sommes à Rome, un message personnel :

Isabel, comment va ?

Cette fête romaine, je pouvais m'y attendre. La surprise du mois, je la dois à Pierre Bost. Le célèbre scénariste des années 50-60, du tandem Aurenche et Bost, écrivit d'abord des romans aujourd'hui oubliés, sauf le dernier, publié en 1945, Monsieur Ladmiral va bientôt mourir (Gallimard). Et encore : qui s'en souviendrait sans le film touché par la grâce qu'en tira Bertrand Tavernier sous le titre (médiocre) Un dimanche à la campagne ?

Un vieil homme reçoit son fils et sa fille un dimanche, cent pages à peine, trois fois rien d'intrigue, juste une série de notations infimes, mais qui à chaque fois font mouche : le cœur humain éclairé jusqu'au fond, ses lâchetés, contradictions et mensonges, les frictions minuscules entre les êtres, toute cette psychologie prétendue démodée, qui semble ici toute neuve, portée par une ironie aiguisée à la Jane Austen, une tendresse acide, un mélange exquis de comique et de mélancolie, avec l'élégante brièveté des grands stylistes. Un bijou dont chaque phrase étincelle.

Démodé, cet enchantement ? Il y a des moments de bonheur où l'on se fout du temps et des modes.

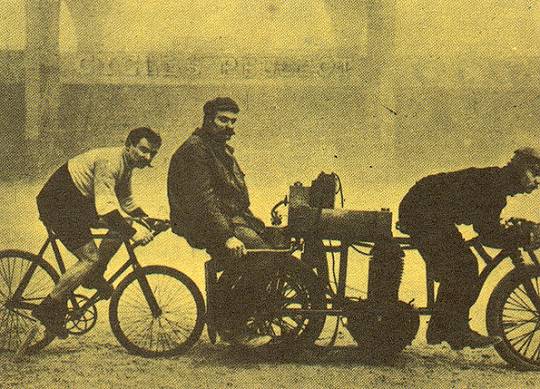

M. Ladmiral vu par Bertrand Tavernier... |

La salle de bain de Jean-Philippe Toussaint m'avait laissé un souvenir agréable mais flou, genre camaïeu demi-teinte, et Autoportrait (à l'étranger) pas de souvenir du tout. Son dernier roman, Fuir (Minuit), je ne saurais l'oublier. Toussaint a quitté sa baignoire, il court le monde, nous entraîne dans une Chine imprévue (vraie ou fantasmée, comment savoir ?), grouillante, violente, en construction/destruction perpétuelle, pleine de mystères, de menaces, de surprises. Un train nous emporte en pleine nuit, une femme très belle se colle à nous, des personnages patibulaires nous entourent... Un vrai cauchemar et d'un coup — comme un réveil en sursaut — on se retrouve sur une île italienne endormie, dont le calme paraît, par contraste, violemment étrange. Tout ici nous désoriente, nous imprègne d'un subtil vertige : l'habileté du récit, tout en virages et ruptures plus ou moins brutales, et ce calme bizarre que Toussaint réussit à maintenir jusque dans la fureur, maniant à la fois marteau-pilon et délicat pinceau ; avec ses changements de lieux, de tempo, ses ellipses diverses, le livre peu à peu gagne en ampleur au point de se révéler dans son entier (et pas seulement aux pages 133-35) une vaste et subtile méditation sur l'espace et le temps.

Bon, la vadrouille, suffit pour l'instant. Aucune envie, par exemple, d'aller traverser les USA en bagnole avec BHL et son chauffeur. Notre star publie aujourd'hui le récit de son voyage sur les traces de Tocqueville, son modeste précurseur. J'en ai lu un chapitre en anglais l'an dernier ; au fond le personnage (cf. MES ÉCOLES —> Khâgne) n'a pas changé depuis les années 60. Toujours aussi brillant. Car il faut un sacré talent pour épater tant de monde avec des pensées aussi quelconques. Du vent saupoudré de paillettes... Tocqueville, BHL ? Non, vil toc....

Je crains de ne pas lire non plus Baudrillard...

Je ne suis pas le seul : sociologue-philosophe, autre star des médias, Jean Baudrillard est sans doute moins lu que résumé, cité, glosé. Sans l'entretien dense et scintillant qu'il vient d'accorder à Télérama, que saurais-je de lui ? Sa grande idée : le médiatique, le numérique sont en train d'effacer le réel, de le disqualifier, d'en faire «un résidu devenu encombrant» ; notre monde est une mécanique fonctionnant toute seule, sur sa lancée, en bout de course. Les humains ? «Nous avons perdu notre ombre, nous sommes devenus transparents...» Bref, le monde moderne court à la catastrophe ; il est une catastrophe.

Le peu que je sais de Baudrillard m'éblouit ; auprès de sa pensée audacieuse et vibrionnante, ses confrères prennent des allures de percherons coursant une libellule. Mais en même temps la vision du monde baudrillarde cause en moi un malaise, un tiraillement : elle me semble à la fois ultra-lucide et largement déconnante — irréelle au même degré que l'enfer mou qu'elle décrit. Mourante, exsangue, la réalité ? Oui, sans doute, vue par un manipulateur d'idées, un nanti protégé du besoin, du haut de sa tour d'ivoire. Pour la plupart d'entre nous, drogués à la télé ou non, la réalité, on s'y frotte, on s'y blesse toujours ; on admettra tout au plus que pour beaucoup de nos ancêtres, grattant la terre et crevant de faim, l'enfer fut pire encore. Mais le prestidigitateur Baudrillard a sûrement dans son chapeau des arguments imparables, comme quoi mes évidences ne sont que naïvetés, et que je pense comme un plouc.

J'avoue que pour moi le monde, faut-il être nunuche ! n'a jamais été aussi présent. Ni aussi beau...

Dany Laferrière, écrivain haïtien exilé aux USA, écrit en français. J'ai lu un livre de lui, c'était bien, où l'ai-je donc mis ? Voilà donc Laferrière qui déclare dans un entretien au Monde :

«Je cultive l'absence de style afin que le lecteur oublie les mots pour sentir les choses. J'élimine, j'efface, afin que l'essentiel reste ramassé.»

Voilà de fortes paroles que je pourrais reprendre à mon compte, et qui pourtant m'agacent un peu. Oui, mille fois oui, il ne faut pas faire du style, mais s'efforcer d'être toujours plus simple et direct ; seulement ce qu'on trouve au bout cette ascèse, ce n'est pas l'absence de style, ou l'écriture impersonnelle, au contraire : en se dépouillant ainsi, on quitte le mauvais style, celui des joliesses, des enjolivures, pour le bon, pour notre vraie voix. Notre voix nue. Quoi de plus personnel et brûlant que la prose froide en apparence de Madame Bovary ?

La littérature française au présent, de Dominique Viart et Bruno Vercier (Bordas), dont j'ai chanté les louanges le mois dernier, permet à peu de frais de découvrir des auteurs nouveaux et de rafraîchir nos souvenirs sur les anciens. L'ouvrage a été remarqué, il se vendra bien et longtemps, il le mérite mille fois, et je pardonne volontiers aux duettistes leurs quelques couacs, comme ce dédain à peine dissimulé vis-à-vis d'Autin-Grenier rangé dans le même sac que Delerm, l'oubli total d'Annie Saumont et le traitement un tantinet léger réservé à Jean Echenoz.

J'ai réussi — exploit unique — à ne pas parler de Houellebecq l'automne dernier. Longtemps hésité concernant l'affaire Mahomet. Que dire ? D'autres m'ont devancé, appelant Voltaire à la rescousse, stigmatisant certains esprits étranges, pour lesquels c'est un crime affreux d'effleurer le turban d'un personnage légendaire, et une bonne action d'égorger les personnes réelles qui se moquent de lui. Railler les crétins de Dieu, quoi de plus facile ? Surtout avec l'arme de l'humour, dont les hommes de Dieu, à l'image de leur Patron, ne semblent pas toujours largement pourvus.

Eh bien non, pas envie. Trop facile justement. Trop triste. On ne se moque pas des pauvres et des malades. Or faut-il qu'une religion soit malade pour hurler à la moindre chatouille. Ce dieu effarouché par un vilain crobard, ô naufrage de l'intelligence... Face au pétage de plombs planétaire de l'islam, la colère n'est pas de mise. Je ressens une affection fraternelle pour les musulmans, nombreux sans doute, que la bêtise et la violence intégriste insupportent, une vive admiration pour ceux qui osent la dénoncer publiquement, et pour les autres, une immense pitié.

Dans la Chronique d'Amnesty International, numéro de février, grand dossier sur les violences faites aux femmes en France. Évidemment ils sont contre, ces gauchistes. Ça devient difficile de fumer dans ce pays, on ne pourra bientôt plus picoler, et maintenant ils voudraient qu'on ne batte plus sa femme ? Quel Le Pen, quel de Villiers se dressera pour défendre nos plus nobles, nos plus mâles traditions ?

Pendant ce temps, au lycée de Chèvres (où les filles n'ont pas l'air malheureuses), on a passé le bac blanc, on a pris deux semaines de vacances et c'est reparti jusqu'à Pâques, tandis que le bac à l'horizon grandit. Je vais le passer pour la 34e fois, mes élèves l'auront, sauf accident, presque tous et moi je redoublerai une fois de plus avec Gertrude et Germaine.

Ça tombe bien, je les adore, avec elles je ne m'ennuie jamais.

Qui sont Gertrude et Germaine ?

Venez étudier chez nous, chers volkonautes, et vous saurez...

Notre lycée, contre certaines tendances à la mode, continue de croire à l'Europe ! La Communauté européenne ayant lancé, sous le nom de eTwinning, une action encourageant les jumelages électroniques et le travail en réseau, le Club de Philosophie local, animé par notre infatigable collègue Czeslaw Michalewski, a remporté le premier prix dans la catégorie Innovation pédagogique devant 320 établissements de toute l'Europe, avec un projet intitulé Europe, Éducation, École.

Sonnez trompettes ! Entonnez, jeunes gosiers, l'hymne municipal !

Au menu du mois prochain, les lectures de votre serviteur, exagérément variées une fois de plus, avec un détour côté polar et un hommage à mon oncle Albert. Traversant les coulisses des prix de traduction, nous nous embarquerons sur un bateau de pirates avant d'accoster à Brimeil pour écouter des profs raconter leurs histoires. Il y aura aussi un texte sur la connerie, assez con lui-même. Nous nous demanderons plusieurs fois si notre monde actuel est vraiment aussi nul qu'on le dit. Les pubs, elles, le seront, comme toujours — qu'on me fasse confiance.

BÉLIER du 21 mars au 20 avril

Béliers, Taureaux, Lions, Scorpions, Poissons, Capricornes et autres blaireaux (faut-il être neuneu pour croire à des conneries pareilles), et tous les autres signes aussi, offrez-vous un petit compteur sur le guidon, ça aide à passer le temps. Vous connaîtrez votre kilométrage du jour, votre vitesse, votre moyenne horaire et les cours de la bourse en option, mais le plus important de loin c'est le cardiofréquencemètre au poignet qui compte vos palpitations cardiaques. Il faut maintenir l'allure, quelques brèves accélérations mises à part, entre 120 et 140 pulsations-minute — mais que dis-je là, vous savez tout ça par cœur...

Avant de partir, lisez, relisez dans Lettrines II la page prodigieuse de Gracq sur les courses de demi-fond sur piste, et récitez-vous-la en roulant, vous qui n'avez pas de moto pour vous tirer : elle donne des ailes.

|