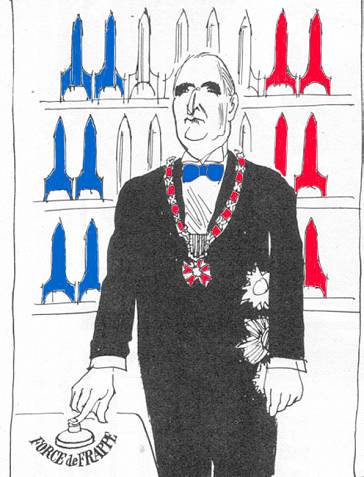

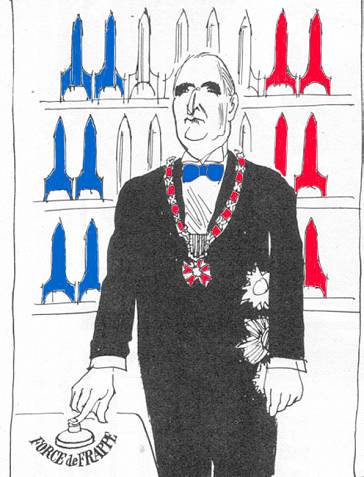

Georges Pompidou, 1969-74

PAGES D'ÉCRITURE

N°27 Décembre 2005

Comment faites-vous pour être tellement zen ? me demandait un élève. S'il me voyait lire le journal... Presque tous les jours, les nouvelles du Monde me font fumer de rage. J'ébauche dans ma tête les lettres furibondes, assassines dont je veux frapper les salauds, tyrans, tortionnaires, exploiteurs, menteurs, lâches, ou simples crétins — j'y passerais mes jours et mes nuits. La richesse des grands patrons milliardaires, que tant de gens admirent et respectent, m'écœure par son obscénité, sa violence, et si ces criminels terminaient un jour pendus par la foule des pauvres, une partie de moi protesterait, tandis que l'autre penserait tout bas : ça au moins, ils ne l'ont pas volé.

C'est puéril, je le sais. Je me raisonne, me force à la tolérance, aux nuances. Notre monde, n'est-ce pas, est si complexe. Je trouverais dans le même journal, en cherchant bien, des justifications raisonnables à la plupart des saloperies qui me font vomir. Et puis si je les rencontrais, ces fumiers, la plupart m'embobineraient, étant virtuoses dans le genre, ou du moins ils éveilleraient ma pitié ; je me dirais qu'il y a des braves gens partout, y compris à droite, à son extrême aussi, tant qu'on y est (pensée consolante ? accablante ?), et ma colère traînerait toute dégonflée derrière moi.

Ces lettres vengeresses, qui se concrétisent une fois sur cent, je m'en veux plus tard de les avoir écrites, ou de ne pas les avoir écrites. Puis je m'en veux de m'en vouloir. À quoi bon écrire, pauvre nul ? Ils s'en torchent, de tes bafouilles ! Ils ne te lisent même pas, elles sont mises au panier par des larbins ! Et quand bien même, qu'est-ce qu'elle va changer, ta prose ? — Mais à ce compte-là, pourquoi va-t-on voter ? de quel poids pèse ma voix infime ? Si tu ne crois pas que tu peux changer le monde avec ton vote, ou ta lettre, alors va te coucher, flingue-toi, ou assieds-toi devant TF1.

La pensée qui m'apaise un peu — il le faut, on ne lutte pas bien sans un fond de paix en soi —, c'est que tout, en fin de compte, pourrait être tellement pire ! Suis-je optimiste ou pessimiste, je ne sais, mais le parcours cahotant de nos sociétés démocratiques me semble un vrai miracle. Comment ? L'espèce humaine est arrivée à s'accorder sur tant de points ? à édicter des lois parfois raisonnables ? La démocratie, au lieu de lui cracher dessus, de lui compter ses poux, on devrait toujours l'accueillir comme l'enfant du miracle, veiller sur elle comme sur un bambin fragile, la gronder parfois, l'encourager toujours.

La France réac de ce début de siècle nous chagrine ? Ne fut-elle pas, au début des années 70, un peu plus lugubre encore ? Non, je n'étais pas révolutionnaire en ce temps-là, ni même vraiment de gauche, et il aura fallu toute l'arrogante bêtise de la droite pour me pousser de l'autre côté. J'observais alors, consterné, l'effondrement d'espoirs somme toute généreux, le déferlement du conformisme et de l'affairisme incarnés de façon brutale, quoique hypocrite, par le sinistre président d'alors ; à sa mort une autre droite lui succéda, moins frontale, mais derrière les ronds de jambes rien n'avait changé. Jamais la gauche ne prendrait le pouvoir. Jamais. Une seule consolation, le Canard enchaîné tous les mercredis, dont les sarcasmes défoulaient brièvement ma rage en la faisant galoper.

Pourtant la France respirait un peu mieux, nous étions en démocratie tout de même, et les trois quarts de la planète se seraient nourris avec délectation de ce qui me faisait vomir.

Aujourd'hui, face au spectacle indécent de l'Ordre Moral, malgré la honte qui m'étouffe par bouffées, au fond de moi la foi n'est pas morte. Je suis sûr de voir encore, dans les années qui me restent, le fric et la bêtise peureuse reculer parfois un instant. L'être humain n'est pas voué au pire, il peut faire un peu de bien si on le pousse beaucoup. Notre âme, c'est comme les chiottes : bien tenue, on oublie presque la puanteur.

(Journal infime, 2003)

Georges Pompidou, 1969-74 |

Ce n'est pas tout de traduire, il faut assurer le service après-vente. On est invité ici ou là, Paris ou province, à l'étranger parfois, dans des bibliothèques, des librairies, des salons du livre ou à la radio. On doit présenter un livre, ou un auteur, ou tout un genre (prose, poésie, théâtre), ou toute la littérature hellénique de notre époque, ou d'une autre, ou de tous les temps. À chaque fois on garde précieusement ses fiches, mais le sujet n'est jamais le même. On intervient tantôt seul, tantôt en compagnie. On laisse — chaque fois qu'on peut — une place à des lectures, faites par un comédien ou (de préférence) par soi-même.

L'éclatante indifférence du public pour les livres grecs a son bon côté : elle met le traducteur à l'abri du surmenage. Dans mon cas les manifestations se succèdent à raison d'une par mois en moyenne, ce qui reste supportable. Le voyage et la bouffe sont payés, certains organisateurs offrent un cacheton — la moindre des choses à mon avis, mais ce n'est pas celui de tous... En Don Quichotte idéaliste, ou parfois en bonne poire, j'accepte souvent de me décarcasser gratos, en râlant, jurant à chaque fois que c'est la dernière.

Parler en public : plaisir ou corvée ?

Corvée avant, plaisir pendant.

Je n'aime pas les fatigues du voyage, les chaises vides sous mon nez, les comédiens qui deux fois sur trois massacrent les textes, mais le voyage en train me permet de lire, le public finit par se pointer (dix personnes suffisent à mon bonheur), et chaque fois qu'on me laisse faire la lecture moi-même, j'oublie toutes mes misères.

J'ai aimé les Panoramas de France-Culture où l'on m'invitait jadis, l'excitation du direct, l'invitation à faire bref («Tu as trente secondes, Michel...»). Mais je préfère un auditoire visible, des interventions en solo, préparées, avec mon papier sous les yeux. Je rédige des notes pour ne rien oublier, mais sans tout rédiger : il faut faire croire qu'on improvise.

J'ai parlé une fois devant 300 personnes, une autre fois devant six pékins. le public est quasiment toujours courtois et indulgent — presque trop. Une seule fois (j'avais déclaré que Yourcenar traductrice était nulle, ce que chacun sait), une voix furibarde a rugi : QUEL CON !

J'étais ravi. L'insulte est une consécration. On ne s'attaque pas à ceux qui font pitié.

Je me souviens d'une séance épatante dans la banlieue de Bordeaux, à la bibliothèque du Haillan, où une équipe de choc a formé un public fidèle et averti : cent personnes ce soir-là ! des dizaines de livres vendus ! J'ai connu des organisateurs dont le talent touche au génie, comme la jeune Sylviane Sambor à Bordeaux. Je garde aussi un excellent souvenir de mes interventions dans des stages de bibliothécaires, à Saint-Lô et à Caen, où je me suis senti plus utile que jamais.

Toute cette peine pour une poignée d'auditeurs peut sembler dérisoire, mais je laisse mes états d'âme à la maison. Si mes tournées ne rapportent que des clopinettes à l'éditeur ou à moi-même, elles sont fructueuses d'un autre point de vue. Elles font partie de l'éternel apprentissage. En parlant des textes, en les disant surtout, je veux croire que j'apprends à les mieux lire et traduire.

Voilà pourquoi je suis persuadé que nos formations à la traduction actuelles, si bonnes soient-elles, demeurent incomplètes : il faudra un jour qu'elles enseignent aussi la prise de parole et la lecture à haute voix, ces prolongements naturels et nécessaires du métier. J'en ai parlé aux responsables. Aucun écho, les esprits ne sont pas mûrs, attendons. Peut-être vivrai-je assez pour voir ce nouveau pas en avant...

Turbulences là-haut.

D'énormes vagues de vent furieux

se lèvent pour avaler

la hiérarchie des ordures.

Comme un aigle le vent

prend la terre ferme dans son bec,

l'emporte là-haut, lâche tout

et la terre ferme s'écrase

telle une pastèque.

Un Enlèvement a tout programmé :

il arrache les terrasses

déchire l'ordre étendu

que lavent chaque jour

les gestes des hommes,

ces lavandières.

Il lutte avec les chaises,

jette à bas la constance,

mon ici et votre ailleurs

sont ouverts à tous vents,

la barrière de paille écroulée,

l'autre espace ouvert, sans défense.

Un vent violent.

Il va jeter à terre

la journée entière en équilibre

et la briser.

La destruction se lèche les babines.

Un vent terrible pour un monde

qu'un rien emporte.

Le retiennent seulement la ficelle d'une naissance

et le mince fil d'une mort.

Monde emporté.

On a beau lui coller du lest,

avenir et vigueur

hochets de l'amour

mots de bronze

dieux pour chaque jour

téléphones

arrosoirs à voix

bouffonnes intolérances

blocs d'oubli

souvenirs inoxydables

éventualités friables

foi souriante

pareille quel que soit le point

d'où on la voit, comme la Joconde —

décisions dérisions

— lourdes toutes les deux —

un rien l'emporte.

Turbulence avalant

la hiérarchie des emportés.

Elle m'emportera moi aussi

qu'un rien emporte

et que ne retient aucun

tiens-moi bien.

Qu'elle m'emporte donc.

Plutôt que le temps,

que m'emporte le vent.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Tais-toi : tout parle ! Parle : tout se tait !

On devient poète à force de se taire.

Mais seul peut entendre le cœur

qui ne cherche la possession ni la victoire.

Les mots trop brillants abîment tout le travail. Et parfois des mots sans éclat, lorsqu'on les réunit, voilà qu'ils brillent ensemble.

Le secret d'ennuyer, c'est de vouloir tout dire.

Peu de nouvelles fraîches dans ces Brèves, surtout quand je les interromps pour un mois... Tant mieux. Pour l'actualité il y a les journaux, qui ne connaissent rien d'autre. Je me sens mieux sur mes petits chemins écartés, loin de l'éphémère, des coups de marketing et des mondanités. Si j'étais journaliste, j'évoquerais des bouquins oubliés de tous ou passés inaperçus de mes confrères. (Quel directeur m'offrirait cette liberté ?)

Mon actualité perso est d'abord familiale. Ma mère m'a laissé, entre autres trésors, quelques étagères de livres. Pour rester un peu avec elle, je prends quelques volumes d'un auteur qu'elle aimait : Emmanuel Berl.

Je ne connaissais de lui que Rachel et autres grâces, où se trouvent certains parmi les plus beaux portraits de femmes jamais écrits.

Interrogatoire, entretiens avec Modiano. Berl y raconte une longue vie bien remplie, faisant défiler ses copains Proust, Bergson, Breton, Aragon, Drieu, Cocteau, Colette, Gide, Paulhan, Céline... Toute une époque revit sous l'œil aigu et la plume vive d'un témoin capital.

Dans Présence des morts, le vieil homme, qui a failli mourir, se rappelle ses chers disparus soudain plus proches ; le recueil de souvenirs charmants, un peu désuets qui commence va s'élargir en méditation sur les mirages de la mémoire et les relations embrouillées entre les morts et nous pour s'achever en suspens. Berl ne sait s'il croit ou non à la vie après la mort, s'il faut penser aux morts ou les laisser tranquilles. «Je crois des choses qui ne vont pas ensemble, et entre lesquelles je flotte. (...) Ce qui est vrai, malheureusement, c'est que je pense, aussitôt, le contraire de ce que je viens de penser.» Voilà tout le contraire d'un homme à systèmes et certitudes, et c'est une raison de plus pour aimer, pour continuer de lire le merveilleux vieux Berl.

Inactuel par excellence, et pour moi toujours présent : Dhôtel, encore Dhôtel.

Le plus bel hommage qu'on puisse rendre à La route inconnue, association des amis de l'écrivain : l'intéressé aurait sûrement aimé ce qu'elle publie, ces très riches Cahiers annuels et le charmant petit Bulletin trimestriel qui atteint son N°11. Ici, pas de vénération béate, genre secte, comme chez les terrifiants adorateurs de Kazantzakis, pas de pédanterie jargonneuse dans les études sur l'œuvre, mais un ton simple et chaleureux, une ferveur légère. Mention spéciale au bulletin N°6, hommage à Jean-Pierre Abraham, grand admirateur de Dhôtel. On peut y lire les lettres que les deux amis échangèrent pendant trente ans, peu nombreuses, mais d'une grande richesse.

Abraham : «Je croyais que la littérature servait à conjurer le malheur. Aujourd'hui il n'y a pas de malheur et j'ai besoin d'écrire encore, sinon tout demeure infiniment flou.»

Dhôtel : «Je pense qu'il faut d'abord écrire n'importe quoi, et que toute littérature est très indirecte et n'attrape les choses que par chance ou par quelque détour inattendu.»

Jean-Pierre Abraham. |

Pourquoi lis-je si peu de livres étrangers ? Amour excessif de ma langue ? Nécessité professionnelle d'observer son cheminement ? Méfiance à l'égard des traductions ? Jalousie envers les rivaux de mes Grecs ?

J'ai tort, bien sûr. À preuve le plaisir pris à lire, mieux vaut tard que jamais, Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepùlveda (Métailié).

Nous sommes en Amazonie avec des Indiens gentils, un vieux sympa comme tout, un couple de tigres quasi humains et quelques Blancs dans le rôle des bêtes féroces. Mon résumé fait craindre le pire, eh bien non : les bons sentiments ici ne gênent pas. Cette fable sur la beauté de la nature et la barbarie des hommes réussit ce tour de force : être à la fois un conte qui berce et un documentaire qui éveille. L'auteur a vécu ce qu'il décrit, a partagé la vie de ces Indiens étonnants ; ce Chilien a connu les geôles de Pinochet, d'où il fut tiré par les militants allemands d'Amnesty International. S'il y a des bons et des méchants dans son histoire, c'est aussi que la réalité ne fait pas toujours dans la demi-teinte...

Mais si son livre séduit dès les premières pages, c'est surtout qu'il trouve d'entrée le ton, la bonne distance, juste mélange d'exubérance et de retenue, de couleurs violentes et de dépouillement.

Pensé à Hemingway, à son Vieil homme et la mer — le côté rouleur de mécaniques en moins et un certain sourire triste en plus.

Allez, encore un voyage. Avec Ornela Vorpsi, nous visitons l'Albanie où elle naquit, l'Italie où elle émigra et la France où elle vit désormais. Elle s'est fait connaître ici l'an dernier par un roman, Le pays où l'on ne meurt jamais. Je la découvre par ses nouvelles fraîchement parues, Buvez du cacao Van Houten ! (Actes Sud). Livre court et textes brefs, scènes quotidiennes, détails infimes, petites touches, pas de chutes brillantes mais la vie est là qui palpite, on est plongé dans toute cette misère et soudain, dans «Le prix du thé», quelques pages nous emmènent sur les cimes. Il suffit d'une simple boîte de thé pour qu'en jaillissent deux ou trois choses essentielles sur le bonheur.

«Je l'ai connu, le bonheur tout-puissant, et je n'en veux plus, mon corps l'a mal supporté, il s'est affaibli sous son poids, j'ai été écrasée par l'immensité du bonheur.»

Bigre.

La preuve que c'est un très bon livre : il m'a fait rater ma correspondance à Franklin-Roosevelt.

Quand Thierry Defize étudiait la traduction au CETL de Bruxelles, j'avais été frappé par son talent d'écriture. Devenu traducteur d'espagnol, il est aussi poète. Son premier recueil, Sans titre (Editions 632), est un de ces livres fascinants qui s'écrivent d'une main et s'effacent de l'autre, au long d'une suite de fragments aussi brefs qu'énigmatiquement agencés... Le titre annonce la couleur (ou l'absence de). Mais laissons le texte s'auto-décrire :

«Consigne. Laisser boiter.»

«Nous sommes dans l'incertitude la plus absolue.»

«presque rien // une / rumeur / sourde et insistante»

Un dépouillement radical, impressionnant. Un apparent désert qu'on sent habité. Une table rase où des fondations déjà prêtes attendent la maison future. Bon travail, cher Thierry.

Jean Hatzfeld a écrit deux livres sur les massacres du Rwanda d'il y a dix ans, tous deux en Points-Seuil. Dans le nu de la vie donnait la parole aux victimes survivantes. Une saison de machettes, écrit plus tard, va plus loin encore en faisant parler les bourreaux.

Après le choc du premier livre, j'ai laissé passer plusieurs mois, le temps de me remettre. Le second crée un malaise encore plus profond. Comment cette bande de copains ordinaires, juste un peu lourds, ont-ils pu devenir de joyeux tortionnaires sans états d'âme ? Bourreaux comme victimes ne souhaitaient pas témoigner, on les comprend. Si l'auteur parvient à débloquer leur parole, c'est en déployant des trésors de patience, de compréhension, d'habileté, qualités qu'il applique ensuite à l'interprétation des faits — même si en fin de compte le mystère demeure.

Le second livre est le jumeau du premier : même efficacité dans le dispositif, qui alterne témoignages et interventions de l'auteur ; même présence hallucinante de la langue locale, ce français différent dont l'étrangeté, en de telles circonstances, ne fait qu'accroître le malaise.

Une vieille dame sauvagement agressée ! nous annonce Dominique Dhombres dans Le Monde. L'aïeule en question, c'est Dame Psychanalyse, remise en question ces jours-ci dans un best-seller vulgarisateur : Le livre noir de la psychanalyse.

Nous avions déjà le mouvement anti-Darwin dans l'Amérique intellectuellement sinistrée, voici parallèlement les négateurs de l'inconscient qui relèvent la tête. Feu le professeur Debray-Ritzen, crétin glorieux des années 70, doit bander dans sa tombe... Il y a comme ça des périodes de racornissement de la pensée, on en a vu d'autres, ça passera — je tâche de m'en persuader.

Tout de même, cela m'intrigue, ce rejet de l'inconscient, cette frayeur qu'il inspire, si violente qu'elle bloque les neurones au point de faire nier l'évidence. Moi que l'existence de l'inconscient remplit d'aise, je suis consterné par tous ces penseurs timides — Sartre au premier rang — qu'effarouche et indigne ce camouflet infligé au Moi conscient, et qui se cramponnent aux maigres pouvoirs dudit. Ô pitoyable orgueil...

Tout cela ferait seulement sourire si ce Livre noir, torchecul outrancier, n'avait pas derrière lui toute une armée de partisans fanatiques : les thérapeutes aux méthodes simplistes qui l'ont rédigé, leurs patients naïfs, plus tous les croisés de la Conscience Claire ligués pour liquider enfin la vieille dame indigne.

Christophe Donner, un petit nerveux qui écrit dans le Mondeudeu :

«La psychanalyse n'en finit pas de mourir... On a juste envie de leur casser la figure, à ces escrocs de l'inconscient...»

Mourante, Anna-Lise ? Faut-il qu'elle soit vivante, au contraire, pour exciter encore à ce point peurs, passions et pulsions !

D'après Donner, les nouvelles pilules vont rendre la psychanalyse inutile.

Jusqu'ici, je l'avais cru plus méchant que bête...

Je ne regarde jamais la téloche, j'ai tort sans doute, mais où trouverais-je le temps d'écrire ? Pour compenser, je lis le supplément radio-télé du Monde. L'autre jour en première page, divine surprise, un titre : Des professeurs heureux ?

D'accord, ils ont mis le point d'interrogation ; mais en ces temps catastrophistes, la simple évocation d'un bonheur professoral possible est une idée renversante, quasi obscène. Et en plus l'émission ne passera pas chez les intellos d'Arte, friands de paradoxes, mais sur France 3 !

Titre intérieur du Monde : «Quatre enseignants passionnés qui croient encore aux élèves». Encore ? Autrement dit, dépêchez-vous de les regarder, bonnes gens, ces attendrissants dinosaures, ils vivent leurs derniers instants...

Au fait, qui les verra, les dinosaures ? On les a programmés un mardi à une heure du matin.

Comme à chaque rentrée, dans les librairies, déluge saisonnier de bouquins sur le malaise des profs et du système éducatif. Rien que d'y penser, bâillement nauséeux.

Voyons au moins ce petit volume : École, terrain miné. Houlà, ça craint. Mais c'est chez Liana Levi, et en 4e de couv' Edwy Plenel s'extasie, laissons-nous tenter. De toute façon ce sera vite lu.

L'auteur, Carole Diamant, enseigne la philo en Seine-Saint-Denis. Se heurtant aux difficultés qu'on imagine avec une partie de son auditoire, elle souffre, elle a besoin de se confier, c'est humain. Elle est par ailleurs une personne remarquable, de celles qui ont contraint l'institution d'ouvrir à quelques élèves des cités une forteresse du savoir comme Sciences-Po. Son bouquin n'est pas nul du tout ; il faut lire notamment les pages qui dénoncent l'égoïsme violent de nos élites intellectuelles et sociales.

Lignes imparables :

«...Les correcteurs des concours ont le regard plus affûté, plus perçant, plus scrutateur et sélectif que celui des policiers. Être culturellement en règle est bien plus subtil et complexe que de l'être légalement.»

Et toc.

Bravo, chère collègue, mais par ailleurs que gagne-t-on à présenter, sous cette lumière totalement lugubre, un des lycées les plus rudes de France comme emblème de notre éducation nationale entière ? Oubliez-vous la grande majorité des bahuts où l'on avance tout de même, cahin-caha, et tous ces élèves que les valeurs dont vous pleurez trop tôt la mort touchent encore — plus, peut-être, que nous-mêmes il y a trente ans ? Oubliez-vous les lamentations de nos vieux profs à nous, jadis, sur notre génération de dégénérés, qu'eux-mêmes avaient déjà subies dans leur jeunesse ?

Pourquoi, toujours, partout, ce goût maladif de la plainte, cette illusion bêtasse de l'avant-qui-était-mieux ?

Mais s'il existe vraiment des profs contents de leur sort, dira-t-on, ils n'ont qu'à le dire eux aussi !

Hélas, le bonheur, les éditeurs détestent, ça ne se vend pas. Et puis dans l'ambiance actuelle, l'aveu du plus petit bien-être pédagogique détonerait comme une chanson à boire dans un enterrement.

Brr... Tout cela me déprime. Vite, courons voir les élèves pour nous remonter le moral.

Cette année j'ai donné aux chers petits mon adresse e-mail. Je viens de recevoir mon premier devoir électronique, excellent, thank you Vincent, ainsi que la belle voiture ci-dessous qui a fait rire jaune mes trois vélos mais me réjouit fort, thank you Guillaume.

Très sixties, la Volvo kitsch... Notons (que faut-il en penser ?) qu'un prof pas trop méchant est aujourd'hui perçu comme un baba cool, autrement dit un survivant d'époques immémoriales...

|

Les abonnés aux Guignols le savent-ils ? Nos grands hommes politiques sont tout sauf des débiles mentaux ! Un très long article de Daniel Rondeau, dans Le Monde, nous montre un Villepin fascinant, surdoué, travailleur inlassable, parfaitement maître de lui et de son art.

Oui mais... Tout ce talent, tous ces efforts, dans quel but ?

Consacrer tout son temps à la quête du pouvoir, rêver de gouverner le pays au lieu de, par exemple, tenter patiemment, utilement d'écrire une phrase qui tienne... Un peu dérisoire, non ?

Une femme présidente de la République...

Ségolène Royal veut tenter le coup.

Réaction de Fabius : «Qui va garder les enfants ?»

Ce Fabius est plus excitant qu'il n'en a l'air. Une vraie énigme, décidément. Cette remarque de beauf (Charasse n'eût pas fait mieux), est-ce une manœuvre habile de son équipe de conseillers, calculant que ces propos machistes lui apporteront un tas de voix mâles et obtuses, ou une tragique erreur de plus, la gaffe irrépressible d'un homme en fin de compte médiocre, à l'intelligence aussi brillante en surface que celle d'un Juppé, et aussi tragiquement limitée au fond ?

Trop éblouis par leur propre éclat, ils ne voient plus clair.

Je n'ai pas de sympathie excessive pour Mme Royal, mais entre elle et Fabius comment hésiter une seconde ?

Une femme présidente... Ô doux rêve... Si elle pouvait être noire ou musulmane en plus !

En janvier — vous êtes prévenus, volkonautes, bande de masos —, on ne va pas trop rigoler entre l'enterrement du chat, les cruels chahuts lycéens des années 60, le poignant récit d'un vain combat contre le rhume et le coup de grâce : des pubs à pleurer. Rien de bien bidonnant non plus dans les charmes subtils du présent de narration, rien d'émoustillant dans les platissimes traductions de M. X...

Côté grec, on fera connaissance avec l'un de mes prosateurs bien-aimés : Dimìtris Hadzis — à condition que le logiciel Omnipage, qui permet de traiter les textes scannés, daigne enfin fonctionner sur mon Mac...

CAPRICORNE du 22 décembre au 20 janvier

Aïe, décembre. Que le pédaleur soit Sagittaire, Capricorne ou autres calembredaines, il commence à cailler sec ! La première heure, passe encore ; après, la torture s'installe. La poitrine reste au chaud que c'en est pas croyable, grâce aux nouvelles vestes en wintex, mais les pieds... mais les mains... Les surchaussures protègent à peu près les orteils, mais je cherche en vain des gants efficaces. J'ai beau glisser dessous des sous-gants de soie et me tartiner les doigts de graisse, rien n'y fait, je dois me gifler les flancs tous les cent mètres et souffler dans mes doigts le reste du temps pour empêcher que ça gèle.

Combien d'hivers vais-je encore tenir ? Quel bienfaiteur de l'humanité inventera le guidon chauffant ?

Jean Bobet, lui, a failli mourir de froid dans Liège-Bastogne-Liège en 1957. Il le raconte, et c'est inoubliable, dans son Louison Bobet : une vélobiographie, un déjà classique réédité à la Petite vermillon. Qu'est-ce que j'attends pour me ruer sur ses bouquins suivants : Demain on roule et Lapize : celui-là était un as, tous deux à La table ronde ? Une sacrée plume, le frérot de Louison !

Vélo-avion, 1912. Photo de Jacques Henri Lartigue. |