Parc de Saint-Cloud, tout près du ciel...

PAGES D'ÉCRITURE

N°20 Avril 2005

Je cours, je pédale, j'ai tendance à dédaigner la marche et j'ai tort. C'est un autre mode de connaissance. Seul ce mouvement presque arrêté, entre film au ralenti et photo, donne aux lieux le temps de se déposer en nous, de nous imprégner jusqu'à nous fondre en eux. Je ne pars jamais en balade sans penser aux menues trouvailles qui m'attendent, même dans des lieux connus par cœur. Je joue à croire qu'il existe un chemin parfait et je le cherche, variant à chaque fois un peu mon parcours, comme on récrit sans fin une phrase, comme on essaie une à une les combinaisons d'un coffre-fort. J'ai calculé qu'en me limitant au territoire de Sèvres (ville et forêt) et à trois quarts d'heure de marche, je pourrais me promener tous les jours jusqu'à ma mort sans épuiser toutes les variantes possibles.

Ces derniers temps je me concentre sur un lieu : le Rond de la Broussaille, dans le Parc, juste au-dessus des dernières maisons. Rien de remarquable à première vue : autour d'une vague pelouse, un cercle de grands arbres déplumés par l'hiver et la fameuse tempête, rideau usé jusqu'à la corde, laissant voir la ville en contrebas.

Là-haut, tout près et très loin, ce lieu désert dès la nuit tombante m'attend, offert à moi sur un plateau. Il me parle, ou plutôt c'est moi qui dois le faire parler, le faire bouger en bougeant moi-même, tournant autour de lui, comme on pousse une roue géante. Je marche avec lenteur sur un goudron délicieusement défoncé et les arbres défilent, réduits à leurs lignes d'un noir d'encre, même taille, formes voisines, variations sur un thème, brouillons successifs. Sur la colline d'en face, qu'on voyait encore tout à l'heure, arrondie comme par la courbure de la terre, les bois de Meudon se mêlent à la nuit. Les lumières des maisons plus bas, loin de me rapprocher du monde, m'en éloignent : je marche sur la ville entre ciel et terre, dans une forêt — comme on dit des jardins — suspendue. Le ciel est là plus proche qu'ailleurs, et parfois semé d'étoiles ; les voit-on encore de chez moi ?

Cinéaste, j'y tournerais un film de science-fiction ; des extra-terrestres égarés y sortiraient d'un vieux vaisseau à bout de souffle ; inventeur, c'est là que je décollerais, du centre de la pelouse, sur un engin bricolé, fragile, incongru comme le fantacoptère des aventures de Spirou. J'ai rarement rencontré une telle alliance d'immense et de petitesse. Il m'est arrivé de m'y sentir léger, de m'envoler sur mes pensées, puis de sourire en me voyant de là-haut si menu, dérisoire, comme ce personnage de Sempé dans Insondables mystères qui s'écrie, seul dans son jardinet de banlieue : Je cherche un ailleurs, mais pas trop loin d'ici...

(Journal infime, 2002)

Parc de Saint-Cloud, tout près du ciel... |

Je ne connais pas l'auteur, un certain Paul Louis Rossi. On le voit sur les photos du livre, un gros, l'air plutôt satisfait. Tartignoles, ces photos. Rien qui confirme la magie du titre : Les nuits de Romainville. Le texte ? Ça démarre sans sujet annoncé, se poursuit sans plan visible, promenades, choses vues, poèmes, chansons, récits de rêves, lectures, figures d'écrivains, de Lautréamont à Restif en passant par Théophile, coins secrets, jardins, château fantôme... Un livre-somnambule, en détours et fausses pistes, on prend son temps, ça patauge un peu, ça repart, ça retombe. Presque réussi. Un peu raté. Pourtant j'emboîte le pas : tout cela va quelque part, toute cette limaille est aimantée, cette errance indécise a un nord : Romainville, ci-devant petit bois fleuri, englouti par la banlieue, où l'on vient chercher quelques traces infimes de l'âge d'or ; où grâce au très érudit M. Rossi, je croise le chemin d'une ombre bien-aimée : Gérard Labrunie, dit Nerval.

Il passait par là, semble-t-il, à pied, pour aller dans le Valois. Il ne m'en faut pas plus pour illuminer une ville ou un livre. Tout ce qui touche à Nerval a pour moi la pureté de cristal un peu tremblée de ses récits, d'Aurélia surtout, cette merveille, cette étoile polaire dans mon ciel ; son auteur, ce voyant traversé par le génie, ce pauvre malade, est devenu un guide, un ami — qu'il me pardonne l'audace —, et tout compte fait je ne vois pas de meilleur tempo pour le suivre que le pas erratique, tranquillement égaré de mon collègue Rossi.

Les grands livres filent à toute allure, accroche-toi si tu peux. Ce petit bouquin-là roule tout doux, tournicote, ralentit parfois pour m'attendre, me tendant ici ou là une phrase malhabile ou bâclée, comme pour me dire de la refaire, de me mettre aux commandes un instant. Les grands livres sont pleins à craquer ; d'autres plus mous, plus vides, nous gagnent par leurs faiblesses elles-mêmes ; dans leurs creux on s'insinue, on s'installe comme chez soi ; on les complète, les tire, les pousse, on sue ensemble, on ne sait plus où l'on finit, où l'autre commence. On s'est fait bouffer.

Au fait, n'ai-je pas moi-même publié un livre placé sous le signe de la banlieue ? Avec des images ? Des photos où l'auteur se montre — une seule fois, minuscule et de dos, il est vrai ? Un livre fait de petits morceaux ? Une quête inachevée, imparfaite (livre-banlieue, et non livre-capitale) ? Ne suis-je pas en train, ici encore, de chercher à tâtons ma voie, zigzags et colin-maillard ? Si je me montre un peu rude avec ces Nuits de Romainville, n'est-ce pas pour avoir cru qu'elles allaient me montrer le chemin jusqu'au Secret, avant de me larguer soudain dans ses faubourgs ?

(Journal infime, 2001)

Cette enquête a paru en 1994 dans le n°7 de TransLittérature, avant la publication de la nouvelle traduction, dite Bible des écrivains, chez Bayard.

La Bible aujourd'hui, ce n'est pas UN livre (le fut-elle jamais ?) ; c'est des milliers de versions, une vraie tour de Babel, un labyrinthe à la Borges. Ceux qu'une visite détaillée intéresse liront avec profit le numéro spécial de la revue Esprit (septembre 1982) intitulé Les traductions de la Bible, après quoi, pris d'un sacré vertige, ils n'oseront plus jamais parler de «simplicité biblique»...

Notre enquête sur «Les traducteurs de la Bible», elle, a un champ plus limité (les traductions françaises), et un objectif essentiellement pratique : nous adressant à des traducteurs généralistes, qui furent ou seront confrontés un jour, dans un roman, un poème, un essai, à des citations de la Bible, nous avons voulu leur offrir un petit guide express qui recense les principales versions en usage, les caractéristiques de chacune, et donne les références de quelques ouvrages utiles.

46 d'entre vous ont répondu à notre questionnaire. Ce qui est remarquable, plus encore que le nombre assez élevé de réponses, c'est la longueur de plusieurs d'entre elles (jusqu'à 5 feuillets !), et surtout le tour autobiographique pris par quelques-unes : la Bible touche certains de près, et met parfois en jeu tout un passé familial.

Sur les 46, 22 traduisent de l'anglais, 7 de l'allemand, 5 de l'espagnol, 5 de l'italien, 3 d'une langue scandinave, etc., 16 langues étant représentées. On aurait pu croire que les pays de civilisation protestante, davantage imprégnés de culture biblique, seraient plus représentés que les autres. Il n'en est rien : cette répartition par langues est à peu de chose près celle de la profession dans son ensemble. C'est seulement dans la fréquence des traductions qu'une différence apparaît.

1. Vous arrive-t-il d'avoir à traduire des passages de la Bible ?

Ils sont 4 seulement, dont 2 anglicistes, à le faire «très souvent». 17 (dont presque tous les germanistes et scandinaves) répondent «souvent», 18 «quelquefois» et 7 (dont la plupart des italianisants) «rarement». La case «jamais» est restée vide, ce qui paraît logique : pourquoi ceux qui n'ont jamais affaire à la Bible répondraient-ils à l'enquête ? Reste à savoir s'il y en a parmi ceux qui n'ont pas répondu, et combien.

2 et 3. Quelles traductions françaises de la Bible connaissez-vous ? Quel jugement littéraire portez-vous sur chacune d'elles ? Lesquelles utilisez-vous dans votre travail de traducteur, et pourquoi ?

On est frappé d'abord par le nombre de versions répertoriées. 18 (dont la plupart datent de ce siècle) sont mentionnées dans les réponses, et 13 effectivement utilisées. En fait, il en existe bien plus encore...

La beauté de telle ou telle version laisse rarement le traducteur insensible, comme le montrent de nombreuses remarques; mais dans l'ensemble, et même pour les traducteurs de fiction, le critère essentiel est moins la qualité littéraire que la vraisemblance. «Dans la traduction d'un roman, par exemple, il s'agit de trouver à chaque fois la version qui corresponde le moins mal au temps, au lieu, au milieu évoqués dans le texte d'origine, et nous ne choisissons évidemment pas le même texte selon que nous devons le placer dans la bouche d'un pasteur puritain du XVIIe ou d'un curé irlandais du XXe.»

Voilà pourquoi la grande majorité des participants à l'enquête possèdent plusieurs versions parmi lesquelles ils choisissent en fonction du contexte, «au coup par coup». Rares sont ceux qui avouent n'utiliser qu'une Bible, «parce que c'est celle que je possède», ou «parce que j'ai la flemme de chercher ailleurs». (Il est vrai qu'un sondage sur l'ensemble des traducteurs verrait sans doute cette dernière catégorie s'étoffer...)

La Bible dite de Jérusalem (Cerf et Desclée de Brouwer), qui date de 1956, est la plus souvent citée : 26 fois. Non qu'elle excite les passions : on la juge «correcte», «satisfaisante», «très convenable», sans plus. Certains la trouvent «un peu fade», voire carrément «plate et insipide» ; mais il semble justement qu'on lui tienne gré de cette relative absence d'audace : perçue comme la version standard, consensuelle, passe-partout, cette Bible «reconnue et accessible» semble souvent choisie précisément parce qu'on la sait choisie par beaucoup : ne devons-nous pas, dans bien des cas, fournir un texte familier à tous ? On apprécie également les précisions historiques de la Jérusalem, sa commodité (notes nombreuses, index thématique), et le fait qu'elle inclut les Livres deutérocanoniques (dits aussi apocryphes), absents d'autres versions — car toutes les Bibles n'ont pas le même contenu...

Vient ensuite, citée 15 fois, la Bible traduite par Louis Segond, publiée en 1910. C'est la Bible protestante, difficilement utilisable hors contexte, mais dont on loue plusieurs fois l'écriture «fluide», la «beauté du style épuré» — du moins dans la version d'origine, la plus belle dit-on : il y a plusieurs Bibles Segond, les réviseurs ayant sévi au cours des ans.

La Bible de la Pléiade, en deux tomes (1956-59), traduite par une équipe sous la direction d'Edouard Dhorme, trouve ici 8 adeptes. Elle «s'efforce de représenter un point de vue neutre qui ne privilégie aucune tradition ni aucune confession» ; «précise et scientifique», ses notes abondantes (aussi longues que le texte !) et ses index en font un outil de travail très fiable, mais l'absence d'un traducteur unique rend l'ensemble littérairement «disparate».

Comme la précédente, la TOB (Traduction Œcuménique de la Bible), parue en 1975, 6 fois citée, a l'avantage d'être une Bible tout-terrain, sans parti-pris étroitement confessionnel. Elle aussi contient les livres apocryphes. Quant à sa valeur littéraire, les avis sont partagés : on la trouve tantôt «soigneusement pesée», «d'une grande qualité», «remarquable», tantôt «prosaïque» et «fade». De quoi donner l'envie d'y aller voir soi-même.

La Bible du Rabbinat (Colbo, 1966) constitue la version juive de référence, quasi officielle. 4 des enquêtés la consultent, malgré son français «souvent exécrable».

Viennent ensuite, avec 3 partisans chacune, deux versions le plus souvent inutilisables — l'une trop ancienne, l'autre trop neuve —, mais qui exercent une vraie fascination sur leurs fidèles : ce sont les deux seules dont on parle avec un tant soit peu de passion.

La Bible de Lemaître de Sacy, dite de Port Royal, rééditée en Bouquins, date de 1696. C'est elle qu'ont pratiquée les grands écrivains français de Pascal à Rimbaud en passant par Chateaubriand. Dépassée sur le plan exégétique, la doyenne des Bibles françaises en activité reste un «monument littéraire» d'une ampleur et d'une noblesse rares. «À mes yeux, écrit Stendhal, la perfection du français se trouve dans les traductions publiées par les Solitaires de Port-Royal.»

Quant à la Bible d'André Chouraqui (Desclée de Brouwer, 1979), la plus récente, la lecture décapante qu'elle propose enthousiasme les uns («un poème !») et embarrasse les autres. En fait, ce texte «tantôt fulgurant, tantôt ridicule», avec «son curieux mélange de naturel et d'affectation», est finalement si loin de la tradition, si méconnaissable, que ses plus chauds partisans eux-mêmes hésitent à s'en servir. Et pas seulement parce que «deux millénaires de lavage de cerveau s'y opposent» : le problème, c'est surtout que dans le poème chouraquien, «la simplicité, l'accessibilité de l'original est souvent perdue». Cette version, de même que la traduction partielle due à Henri Meschonnic (Les cinq rouleaux, 1970, Gallimard), non moins provocante et stimulante, est une Bible pour fins lettrés, qui «suppose finalement soit la connaissance de l'hébreu, soit la connaissance approfondie d'une autre version». (À noter qu'une version de la Bible Chouraqui, revue par lui-même, est en cours de publication chez J. C. Lattès.)

Sont également citées plus d'une fois : la Bible en français courant de l'Alliance Biblique Universelle (1977), la Bible Crampon (1894) et celle («très coulante») du chanoine Osty (1970).

Ce qui ressort finalement de l'ensemble des jugements ci-dessus, c'est tout de même une certaine frustration. «Par rapport aux versions King James, Luther ou Hus, rien n'est vraiment satisfaisant en français.» On ne retrouve nulle part la langue «pure, sobre et forte» de la King James, par exemple, et toutes nos Bibles françaises, par comparaison, semblent «un peu lourdes et pompeuses»...

Vous référez-vous au texte original (hébreu ou grec) ?

Dix traducteurs le font (5 au grec, 3 à l'hébreu, 2 ne précisent pas). Trois autres, bons latinistes, fréquentent plutôt la Vulgate. Trois autres encore, ignorant ces langues, ont parfois recours à des «experts», tandis que certains vont consulter des Bibles étrangères. La majorité, quant à elle, se contente de sa Bible en français.

Vous est-il arrivé d'utiliser, de préférence aux versions existantes, une traduction faite par vous ?

«Bien sûr ! Une traduction, même de la Bible, n'est pas forcément parole d'Évangile», répond quelqu'un. Ce qui contribue à libérer le traducteur français de ses scrupules, c'est qu'il n'est pas confronté à une imposante version quasi unique, ressentie comme LE texte sacré, mais à une foule de versions dont, par ailleurs, aucune ne le convainc tout à fait. Alors, une de plus, une de moins... «Je ne pense pas avoir jamais trahi la Bible — si tant est qu'elle puisse encore l'être, sachant par où elle est passée. D'ailleurs, si un livre est du domaine public, n'est-ce pas celui-là ?» Ils sont 30 sur 46, soit les deux tiers, à reconnaître avoir un jour ou l'autre bricolé leur propre traduction, ou du moins être prêts à le faire, le cas échéant ; et le seul à s'exclamer «Jamais ! Je n'oserais pas» traduit du français vers l'anglais...

Ce qui ne veut pas dire que le traducteur français se sente entièrement libre : le plus souvent exceptionnelle et limitée à des cas précis («dans des citations en style indirect», par exemple), l'intervention a pour but de «filer une métaphore», de «conserver un jeu de mots», d'éviter que «la citation, incomplète, perde toute pertinence à la traduction», et plus généralement «d'harmoniser avec le contexte», ne serait-ce que pour des raisons musicales, afin de mieux s'accorder «au balancement de la phrase ou de la page». Notons aussi chez quelqu'un, en réaction contre des versions jugées trop littéraires, la volonté de trouver «des termes simples et labourant profond»...

Beaucoup se contentent d'«aménager» le texte de façon légère ; d'autres n'hésitent pas à intervenir, à panacher entre plusieurs versions, voire même à créer carrément la leur : «Je ne fais que consulter les traductions existantes, je leur emprunte des éléments syntaxiques, rythmiques ou lexicaux pour faire ma propre traduction».

Il arrive aussi qu'on soit obligé de traduire soi-même : quand, par exemple, il est impossible de situer une citation. D'où cette question essentielle : comment se retrouver dans la Bible ? On nous signale à ce propos que la Bible des Témoins de Jéhovah («Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau») propose de nombreux renvois et un index utile. Il existe même des ouvrages entiers, tels Les allusions bibliques (Larousse), le Dictionnaire culturel de la Bible (Cerf - Nathan) ou le Dictionnaire de la Bible (Bouquins - Laffont). Les anglicistes peuvent aussi agir à la source grâce au Dictionary of the Bible (Collins Gem) ou au Who's Who in the Bible (Penguin Books). Quant aux hébraïsants, ils disposent d'une concordance, Veteris Testamenti Concordantiae (Schocken). Et si l'on ne trouve toujours pas, reste un dernier recours : prier...

Ces indications rapides et fragmentaires sont loin d'épuiser le sujet. Espérons qu'un jour il sera traité aux Assises, et que ce bref état des lieux donnera aux traducteurs, en attendant, l'envie de remettre un peu le nez dans ce qui reste aujourd'hui, comme le dit l'une d'entre nous, «jusque dans ses pires versions, un fabuleux coffre au trésor».

l'amant

poisson malade

est sur le point

de tomber

au ciel

enfer

illuminé

je ne m'attendais pas

tournant le coin

à voir le noir

si rouge

la nuit

emprisonné

dans des cages de pluie

très lentement

les oiseaux

me tuent

et le matin

si les oiseaux

que Dieu m'envoie

sont encore noirs

je les teins

en vert

en jaune

en rouge

mais un jour

viendront des nuages

éternels

cyprès rouge

peau

de l'âme

une main douce

brisée

jetée

dans la rue

les cailloux

le chaos

bonsoir

Quand soudain

le soleil

change de couleur

et quand se dresse

terrifiant

le nuage

je voyais le couple

d'amoureux dans la rue

avant la mort

et après la mort

lorsque soudain

la fleur

change de couleur

et le soleil cruel

change de couleur

dans le nuage désormais

leurs mains noires

et

dans une autre chute

désormais

leurs lèvres

(Les stigmates)

(réponse sur le numéro de la citation...)

Bien connaître quelqu'un, c'est l'avoir aimé et haï.

La passion est la voie express de la connaissance.

Au point que je pense que ce qui plaît en nous, quand il arrive que nous séduisions quelque être vivant, ce n'est rien dont nous ayons à nous vanter, rien qui nous soit propre, mais la beauté, la luminosité de quelque chose d'avide en nous qui fait briller nos yeux, et où une autre avidité se reconnaît.

Connais-tu le sens des mots âme damnée ? Ouvre un dictionnaire et tu trouveras cette définition : «personne aveuglément dévouée à une autre».

Vous êtes belle comme la femme d'un autre.

Ces messieurs qui mènent le monde nous l'avaient pourtant expliqué : le secteur public, c'est ringard, c'est flemmard. On va tout pri-va-ti-ser. Dans le privé, au moins, on bosse, on est performant.

Ma mère a été hospitalisée à l'hôpital Saint-Antoine, puis à la clinique de la Roseraie d'Aubervilliers. L'hôpital, rien à dire, personnel compétent, sérieux, efficace ; dans la clinique privée, la chienlit.

Faire brancher le téléphone, à Saint-Antoine, m'a pris trente secondes ; à la Roseraie, j'ai fait la queue une heure et quart.

C'est sans doute un hasard, mais tout de même : le vieux con que je suis, viscéralement attaché au service public, se demande parfois si la réalité ne serait pas toujours un peu plus claire-obscure que dans les cervelles bien carrées, bien éclairées de messieurs les économistes, et si nos penseurs libéraux ne seraient pas l'un des plus beaux exemples actuels d'intelligence conne.

Allons bon, Ray Charles est mort, il vivait donc toujours ? Son trépas me surprend en pleine révision des classiques, Wilson Pickett, Diana Ross and the Supremes... Tous ces tubes d'il y a quarante ans, si frais, comme pondus d'hier ! Et encore appréciés des jeunes ! Jusqu'à quand, ce miracle ?

Drôlement bien, Ray Charles, quoique un peu obsessionnel. On dirait que le pauvre a passé sa vie a ressasser les mêmes dix chansons en mimant à chaque fois l'extase et l'agonie.

Dans «What I'd say», retrouvé ce passage si troublant où The Genius semble bien clamer plusieurs fois, in French, «J'ai des puces aux couilles»... Tiendrait-on là le secret du chant charlésien, de sa fureur douloureuse ?

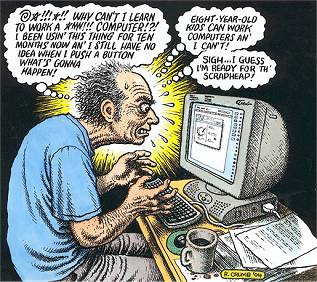

Harvey Pekar est un Américain comme des millions d'autres — à cela près que depuis vingt-cinq ans, au lieu de subir en silence une petite vie merdique d'employé, il la transforme en scénario de bédé, la fait illustrer par divers dessinateurs (dont le grand Robert Crumb) et la publie lui-même sous le titre cruellement ironique de American splendor. On ne peut dire que le personnage soit toujours très reluisant : il ne nous fait grâce d'aucune de ses petitesses, mais justement, c'est ce refus de prendre la pose, de jouer les gars clean et cool qui finit par le rendre profondément attachant. C'est par ailleurs un mec bien, lucide et par conséquent très critique vis-à-vis de son pays. On ne peut pas dire qu'il donne envie de vivre à Cleveland...

Un film tiré de la bédé, sous le même titre, a été vu en France — vu par qui ? J'ai trouvé le DVD à New-York : du beau boulot. Proche de l'original, inventif, tour à tour émotif et drôle, plein d'idées de mise en scène. Un must pour toute personne intéressée par l'écriture cinématographique et l'écriture de soi.

American splendor. |

Une librairie consacrée à la B.D., BDnet, vient d'ouvrir au 26, rue de Charonne. Y trouvant réédité pratiquement tout ce qui compta pour moi jadis dans le genre jusqu'aux années 70, je m'offre quelques titres qui m'avaient alors échappé.

Les Dingodossiers de Gotlib ne me font plus beaucoup sourire ; je préfère son Superdupont, toujours d'actualité, où la franchouillardise en prend pour son grade, ou le charmant Cinémastock dont les dessins, notez bien, sont d'un certain Alexis.

Cher Alexis... Je l'avais croisé en 68 chez des amis, encore inconnu ; ce type avait une allure, une élégance rares, comme ses dessins. Mâtin, quel coup de crayon ! Il aurait fait une grande carrière s'il n'était pas mort à trente ans. Alexis a travaillé avec plusieurs stars, tels Fred et Lauzier, mais je déguste en priorité ses deux petits albums perso, encore disponibles aujourd'hui, Fantaisies solitaires et Avatars et coquecigrues. Il y étale, outre sa maîtrise du dessin, un sens du fantastique et un humour délicieux.

Alexis vu par lui-même. |

On entre dans un livre de Châteaureynaud comme dans ces vieilles maisons pleines d'escaliers tordus, de chambres secrètes et d'inquiétants recoins. On a beau connaître le bonhomme, depuis le temps, il nous surprend encore. Son dernier recueil de nouvelles est l'un des plus étranges et des plus forts. Le titre : Singe savant tabassé par deux clowns, fait déjà dresser l'oreille et grincer des dents. Son livre précédent s'appelait Au fond du paradis ; il y a des paradis là aussi, mais ce sont des toiles peintes qui cachent des enfers. L'espace est partout truqué : dans les villes, dans les campagnes, s'ouvrent des rues et des terres inconnues. Les femmes apportent la mort, qui rôde partout. Il y a aussi des moments drôles, mais nos sourires sont au bord du rictus.

On fait de Châteaureynaud, à juste titre, le maître français du fantastique — même si ce monde qu'il décrit, dangereux, décevant, trompeur, nous renvoie sans cesse au monde réel...

.

Ceux qui prétendent que Dhôtel a écrit cinquante fois le même livre n'ont sans doute pas totalement tort, mais à force de le fréquenter on devient surtout sensible à ce que chacun de ses romans a d'unique.

Un héros dhôtelien qui sombre dans l'alcoolisme, je n'en connais qu'un : L'honorable Monsieur Jacques réédité par Folio — même si cette déchéance, toute en rechutes obsédantes, rappelle un autre roman publié peu auparavant : Lumineux rentre chez lui. Très honorable, ce Monsieur Jacques, même s'il me semble un peu en retrait à côté de Lumineux..., Un jour viendra et L'azur, tous écrits vers 1970, et qui forment pour moi le sommet de l'œuvre.

Allez, j'ajoute Le ciel du faubourg...

Patrick Modiano dit que le commencement de sa vie fut la parution de son premier livre, à vingt-deux ans. Et il le prouve : Un pedigree (Gallimard), qui raconte son enfance et son adolescence, nous les montre plus modianesques encore que ses fictions : sombres, floues, fuyantes comme des visions des limbes, et en même temps douloureuses, lancinantes — mélange vertigineux d'absence et de trop de présence.

Modiano les avait déjà évoquées, ses jeunes années, mais de façon moins directe. On ne s'attendait pas à de telles souffrances. Et à des parents si nuls. La force du livre vient d'une tension extrême dans l'écriture entre un effort de limpidité, de détachement, et un trouble intérieur incoercible, tantôt avoué, tantôt suggéré par certaines turbulences grammaticales plus ou moins voyantes. L'emploi des temps, notamment, est ébouriffant. On a rarement vu la grammaire produire autant d'émotion.

Depuis quarante ans Aurélia m'accompagne. J'ai fait un exposé en hypokhâgne sur la première page, «Le rêve est une seconde vie...», avant de tomber sur un autre passage à l'oral du concours, après quoi j'ai relu le chef-d'œuvre de Nerval plusieurs fois. Le mois dernier, je ne sais pourquoi, ressenti l'impérieux besoin d'y retourner.

Me revoici marchant aux côtés du pauvre fou. En quoi peut-il m'aider, me guider, lui qui ne sait où il va lui-même ? Le pied bat le pavé parisien, l'esprit bat la campagne, Gérard marche sans fin dans la ville et en même temps dans l'univers, l'humble réalité s'élargit en folles visions, l'esprit est un bateau sans gouvernail, la pensée un fatras, un nœud de délires d'où parfois s'échappent comme des éclairs les intuitions les plus sublimes, et où le plus profond désespoir côtoie l'extase la plus pure.

Dans quelques semaines cet homme va se pendre, mettant une lamentable dernière main au ratage de sa vie. Il aura juste eu le temps de nous confier ce livre, cette errance dans les contrées inconnues, au-delà du miroir — ce livre terrible, et d'une très étrange douceur, qui fait de son auteur, pour moi, un grand frère très aimé à tout jamais.

Amour des livres (suite). Revoici Gap entre ses montagnes. Gap la pimpante, chef-lieu des Hautes-Alpes et de la lecture, où la vaillante équipe — entièrement féminine — de Martine Bouchardy publie la revue Littera, organise des manifestations, des ateliers d'écriture, de lecture et que sais-je encore (cf. Liens).

Le 12 mars au matin, atelier d'écriture, groupe on ne peut plus agréable. L'après-midi je rejoins d'autres auteurs de la revue, dont Albert Bensoussan, Dominique Vittoz, Claude Bleton... Chacun lit ses propres textes. Ambiance intime, chaleureuse. Nous avons bien des choses en commun — à commencer par notre visage double, auteur et traducteur.

Le samedi suivant, à Bruxelles, fin de ma quinzième saison d'ateliers d'écriture. À peine rentré, le même soir, dans un bar sympa plein de livres — La belle Hortense, 33, rue Vieille du Temple —, réunion de soutien au CECOFOP (cf. Brèves de mars). Dans l'arrière-salle minuscule, autour d'Yves Douet, directeur sauvagement viré et de son acolyte Patrice Viart, se pressent les étudiants, quelques auteurs (Jean Rolin, Atiq Rahimi) et un admirable éditeur : Paul Otchakovsky-Laurens, monsieur P.O.L. Même impression de complicité qu'à Gap. Nous rapprochent l'amour immodéré du livre, le goût du travail bien fait, le refus de la magouille, la soif de justice.

Apparemment rien n'est perdu. Il se pourrait qu'Yves Douet retrouve son poste. Il le faut : aux mains des irresponsables qui ont débarqué le capitaine, le CECOFOP, mal barré, n'est plus qu'un bateau ivre.

Que diriez-vous, amis de Gap ou de Nantes, en lisant l'histoire toute fraîche que voici ?

Dans une rue française, un soir, un homme voit un quidam à terre, tabassé par une bande armée en uniforme. Des policiers ! Adjurant ceux-ci (poliment, semble-t-il) d'épargner leur victime, l'homme invoque Montaigne et Voltaire — il est prof de français. Les pétulants sportifs lui offrent une nuit au poste et un procès à la clé.

Chacun va présenter sa version aux juges. Les cognes, comme de coutume, accuseront le sale intello de les avoir tous estropiés sauvagement à un contre quinze. Pour ma part, ayant plutôt tendance à croire un prof qu'un flic, j'ai signé la pétition envoyée au patron des joyeux frappeurs, M. de Villepin. Lequel va se torcher avec. Notre distingué Poëte, se salir à d'aussi viles réalités ?

Ô souffrance. À chaque bavure, malgré mes efforts constants pour ne pas haïr la police, je me sens plonger à nouveau.

Je reconnais que les bons flics sont plus nombreux que les mauvais, que la France actuelle, globalement, n'est pas un état policier, et que ceux qui pour l'instant nous gouvernent, dans leur grande majorité, ne sont pas des fachos ; mais que se passera-t-il si nous ne les aidons pas, jour après jour, à ne pas le devenir ? Et si, parmi toutes les baudruches au pouvoir, nous ne surveillons pas surtout la plus gonflée : le petit mégalo, le précédent flic-en-chef, qui naguère excita si dangereusement ses troupes ?

Voltaire, Victor Hugo, revenez ! On a toujours besoin de vous.

Poutine à Paris. Chirac, Schroeder et Zapatero l'accueillent comme si c'était Mère Teresa. Le Dalaï-Lama, lui, se serait fait jeter comme un truand. Politicien, rude boulot... J'imagine le brave Zapatero, après avoir serré la pogne du cosaque, se ruant aux chiottes et se lavant les mains deux fois, trois fois, dix fois pour effacer l'immonde odeur de sang et de merde.

L'une de mes grandes ambitions : ne jamais devoir serrer toutes ces mains-là. Ne jamais rencontrer Jacques Chirac.

Joie au Vatican : le pape n'est pas mort un 1er avril.

Ne reviens pas en mai, ami(e) volkonaute, si tu n'aimes pas Olivier Rolin, Antoine Volodine, Pierre Autin-Grenier ou François Bon, à qui l'on tressera des couronnes ; si le plaisir d'écrire te laisse froid ; si tu craches sur les calembours ; si tu n'as pas envie de comparer des traductions de Virginia Woolf, de faire un nième tour en Grèce, de t'offrir une nouvelle tranche de Zatèli, de lire une page d'Alain Golomb ; si tu ne crois pas à la douceur des jeunes filles noires ; ou si tu ne rêves que d'une chose : roupiller devant TF1.

TAUREAU du 21 avril au 21 mai

Ce mois-ci, il serait judicieux de relâcher la pression que vous imposez à vous-même aussi bien qu'aux autres. Un parfum de bonheur flotte dans l'air, humez-le à pleins poumons. Vous n'êtes pas obligés d'aller au bout de l'Anatomie de la mélancolie de Burton. Un petit polar de temps en temps ne vous fera pas de mal. Jean-Bernard Pouy, vous connaissez ? Souriez largement aux Sagittaires, ils adorent ça. Et si vous habitez Nantes, veinard, ou si vous passez par là, poussez jusqu'à la librairie Vent d'Ouest, 5, place du Bon Pasteur (02 40 48 64 81) : Alain Girard vous fera partager ses coups de cœur plus ou moins récents, plus ou moins connus : Pierre Michon, Philippe Forest, Christian Garcin, Denis Grozdanovitch, Eric Chevillard, François Bégaudeau, Sylvain Coher... Cet homme-là est de bon conseil.

Dessin : Fei-Bi Chen. |