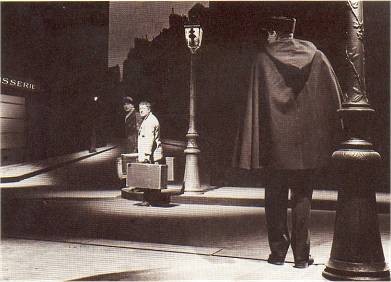

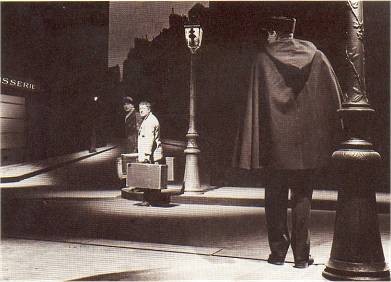

La traversée de Paris, film d'après Marcel Aymé.

PAGES D'ÉCRITURE

N°19 Mars 2005

La mémoire se moque du monde. Ces derniers temps elle m'a plusieurs fois ramené Jacques Alzer, et me tanne pour que je parle de lui. Moi je le connais à peine, ce type. J'ai dû le voir deux fois, dans les années 60. La première chez Patrice, à une boum, l'une des rares où je me sois traîné. Jacques Alzer était ce brun à lunettes souriant dont Patrice m'avait chanté les louanges : premier de la classe mais pas bêcheur, gentil, drôle, emballant les filles et charmant leurs mères. Voyant les minettes lui tourner autour ce soir-là, et lui si plein d'aisance, je l'ai envié de toute mon âme — sans aigreur : on ne pouvait pas ne pas aimer Jacques Alzer.

Il étudiait au lycée de Sèvres — lycée pilote, expérimental, l'un des très rares lycées mixtes avant 68, dont je rêvais comme d'un paradis. On s'y épanouissait dans une ambiance bon enfant. Il y avait là toute une bande de surdoués rigolos, dont Pascal Quignard et le futur acteur Xavier Gélin, dans la même classe que Patrice et Jacques. Moi, je n'étais pas au club. Mes parents m'avaient collé ailleurs, pour m'éloigner des filles — avec un éclatant succès.

Je n'ai revu le brillant jeune homme que deux ou trois ans plus tard, un soir dans le bus. Il ne m'a pas reconnu — avait-il seulement remarqué, chez Patrice, l'ombre à quoi je me réduisais ? Cette fois, l'ombre c'était lui. Devant son air crevé, défait, son visage rond devenu un peu gras, terreux, éteint, j'eus le cœur serré. J'avais besoin de croire à la splendeur de Jacques Alzer, à son triomphe durable et sans éclipse. Là, un symbole s'écroulait. Les demi-dieux souffraient donc aussi ? Les gens de mon âge pouvaient vieillir ?

Trente ans après je suis revenu à Sèvres. Son lycée légendaire, j'y suis entré sur le tard — revanche inespérée, à savourer jusqu'au cercueil. L'an dernier en première, cette année en terminale, j'ai eu Fanny Rivière pour élève. Fanny Rivière, un rêve incarné : première de la classe, gentille, sérieuse mais souriante, un beau regard attentif, de ceux qui vous soutiennent jour après jour, vous donnent courage et bonne humeur. Je crois que si j'ai repensé à Jacques ces derniers temps, c'est à cause de Fanny. Elle est pour moi sa réincarnation. Je parie qu'il était délégué de classe, comme elle. Et même si le lycée n'occupait pas les mêmes bâtiments à l'époque, cela ne me gêne pas pour imaginer Jacques assis parmi les potaches d'aujourd'hui, dans ma propre classe. Je me donnerais du mal, l'observant du coin de l'œil, pour lui arracher un sourire. Il ne mépriserait pas mes blagues vaseuses. Il me taquinerait finement — comme Fanny osait le faire à la fin, juste un peu, rosissant de son audace.

S'ils me lisaient, tous les deux, ils seraient bien surpris d'exister encore pour moi ! Mais faut-il souhaiter qu'ils sachent ? Je me dis que si nous pouvons ainsi cacher notre tendresse, il y a sans doute au même instant des gens qui pensent à nous sans l'avouer. Pas très tangible, d'accord ; mais je plains les enfants gâtés qu'une telle pensée ne réchauffe pas.

L'an prochain, plus de Fanny. Elle me manquera. Dans la foule des nouveaux visages, tous uniques mais sans l'être jamais tout à fait, car ceux d'aujourd'hui, de plus en plus, dans le capharnaüm de la mémoire, se mêlent et se confondent à ceux d'hier, je les guetterai tous deux, Jacques et Fanny, sous d'autres bouilles, d'autres minois.

(Journal infime, 2002)

Dans la bibliothèque de mes parents il y avait tout Marcel Aymé ou presque, sur le papier infâme, jaune de naissance, des années 40. Vers 1960 j'ai un peu feuilleté ses livres, à la recherche des passages cochons. Vingt ans plus tard, j'ai aimé La vouivre et surtout Uranus. Aujourd'hui je butine dans les trois tomes de la Pléiade, en commençant par Travelingue et les nouvelles du Vin de Paris.

Je voudrais être conquis, par piété filiale, par fidélité aussi à moi-même, à l'image mythique formée dans l'adolescence : Marcel Aymé, prince des conteurs. Je vais de trouvailles jouissives en passages fabuleux, mon bonheur est presque total. D'où vient cette gêne légère ?

D'abord, Aymé ne sait pas s'arrêter. Il y a dans Travelingue un personnage de petit coiffeur qui est le conseiller secret de tous les dirigeants du pays. Ils se bousculent chez lui et le bonhomme les éclaire avec le plus grand sérieux, quoique en toute humilité, comme si son talent était la chose la plus naturelle. Sa brève apparition est prodigieuse, parfaite. Puis, tout à la fin, le revoilà, il a une grande tirade, plus longue, plus riche encore, morceau de bravoure, bouquet final — oui, mais il y en a trop. Juste assez trop pour que la mayonnaise tourne.

Son regard, lui aussi, me cause un malaise diffus. Ce rien de froideur, de noirceur. Tout cela manque d'amour. Je n'en fais pas une question de morale, mais d'efficacité. C'est en aimant ses personnages, ou en s'identifiant à eux, qu'on les fait vivre. Marcel Aymé reste un peu à l'écart. Vaguement méprisant. Résultat : ses créatures, qui d'abord semblent vivantes, sont au bord de virer à la marionnette. Tout le contraire des romans de Queneau, où des pantins acquièrent soudain, on ne sait comment, une humanité qui me bouleverse.

D'accord, c'est trop injuste de comparer avec ce qu'il y eut de mieux dans le genre à l'époque, avec ce qui en reste aujourd'hui de plus éclatant, et substantiel. (Comment les romans de Queneau ont-ils pu passer alors inaperçus !) Il faut plutôt lire Aymé juste après Brasillach, dont je viens de finir Les sept couleurs ; lequel, toute considération politique mise à part, ne m'a pas semblé nul, non, mais vieillot, convenu — artistiquement mort.

Dans ce roman de Brasillach il y a quelques pages éclairantes — les meilleures du bouquin sans doute — sur la fascination du nazisme. Elles aident à mieux saisir ce que les caricatures, si bien intentionnées fussent-elles, ont parfois brouillé. Comment bien combattre ce qu'on n'a pas compris, senti ? Mais cette Europe de l'avant-guerre a beau m'intéresser, elle fait pour moi partie du passé lointain, de la grande Histoire, même si je ne suis né que dix ans après ; tandis que l'Occupation vue par Aymé me fascine comme un presque présent.

C'est la période qui précède ma naissance — moment mystérieux entre tous, à la fois proche et lointain, comme l'autre rive d'un fleuve. Et ce mystère est décuplé, pour ceux de ma génération, par le marasme de ce temps-là : l'Occupation pour nous est sombre comme une éclipse, comme les limbes ; il s'y passe bien des choses et en même temps il ne se passe rien. Entre chien et loup, entre guerre et non-guerre. On n'est pas mort, pas bien vivant non plus. On attend d'exister.

Mes parents se sont mariés en août 42, au milieu de ce néant. Comme beaucoup d'autres, ils n'ont rien fait d'abominable ou d'admirable, mais le seul fait d'être passés par là les a marqués d'un sceau, d'une huile sainte. Ma génération à moi — privilégiée ? déshéritée ? — n'a rien vécu de tel. Sans cette épreuve du feu (ou plutôt de la cendre) nous sommes restés gamins, puceaux. Mai 68 ? Un tour de manège. Notre âge bientôt respectable, l'apparence de maturité qu'il nous prête, dissimule un peu l'imposture, mais on a beau faire, on finit toujours par se trahir, par laisser voir que ses diplômes, on les a eus sans examen.

Génération de pasteurisés ! nous insulta un jour un de nos profs, ce qui nous indigna. Tout compte fait tu as touché juste, vieux con.

(Journal infime, 2002)

La traversée de Paris, film d'après Marcel Aymé. |

Henri VAN HOOF

Histoire de la traduction en Occident

Editions Duculot, 1991

Personne, sauf erreur, n'avait encore osé tenter d'écrire une Histoire de la traduction en Occident. Ce livre nécessaire existe enfin : Henri Van Hoof, traducteur et traductologue tant littéraire que scientifique, a relevé le défi, pour cinq pays (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas, Russie), de l'Antiquité à nos jours, en 350 pages pleines à craquer.

En feuilletant l'ouvrage, on est d'abord abasourdi par l'érudition de l'auteur, emporté dans un tourbillon de noms, de titres, de dates - et l'on se retrouve, avouons-le, un peu groggy : notre historien ne nous fait grâce d'aucun détail, il a décidé de tout citer - tout, même le poème didactique Syphilis Sive Morbus Gallicus du médecin-poète italien Jérôme Frascator, traduit par Alfred Fournier en 1870 (au fait, quel mois ?)... Dès le XIXe siècle, et au XXe surtout, les traductions se multipliant, le texte se réduit peu à peu à des énumérations sans fin où font de plus en plus défaut perspective et synthèse. Il eût fallu choisir, se limiter à quelques coups de sonde, quitte à risquer l'injustice — puisque, de toute façon, d'aller si vite avec chacun on ne rend justice à personne. Pas un mot de commentaire sur l'Énéide de Klossowski, sur le Finnegans Wake de Lavergne ; Eugen Helmle cité à propos des œuvres théâtrales de Perec, sans que soit mentionné son tour de force, La disparition du même Perec - alors qu'on nous énumère toutes les traductions allemandes de Roger Peyrefitte ; Elmar Tophoven justement honoré pour son œuvre de traducteur, mais rien sur la «traduction transparente», rien sur Straelen... Est-ce bien sérieux ?

Et pourtant, cette Histoire de la traduction me paraît hautement recommandable. D'abord, elle permet de saisir, avant notre siècle du moins, une évolution artistique et théorique plus complexe qu'on ne l'attendait. La traduction, c'est vrai, semble bien progresser dans l'ensemble — vue d'assez loin — vers plus d'exigence ; mais que de reculs à toutes les époques ! que de tortures, pas toujours raffinées, infligées à des textes sans défense ! que d'infirmes et de monstres ainsi produits ! Si les descriptions de certaines versions allemandes ou anglaises de Rabelais font plutôt sourire, les méfaits du sinistre Perrot d'Ablancourt, par exemple, et du XVIIe siècle français tout entier — l'un des plus sombres moments pour la traduction — donnent froid dans le dos.

Quant à celui que les dimensions de l'ouvrage effaroucheraient, je lui conseille de l'offrir à un(e) confrère méticuleux(se) — de ceux qui soulignent les bons passages — et de le lui piquer une fois lu. Il trouvera ainsi sans peine toutes les informations curieuses et précieuses dont ce livre fourmille ; il saura enfin quand le mot «traduire» est entré dans notre langue ; qui était Halpérine-Kaminsky ; ce qui se passait dans les écoles de Tolède au XIIe siècle, etc. Il découvrira parmi ses pairs Vigny, Loti (traducteur de Shakespeare !), T.E. Lawrence (traducteur de l'Odyssée !), Camus, Supervielle, Aragon, Audiberti, Maurice Chevalier et quelques rois et reines... Il verra, exemples à l'appui, comment une littérature nationale se constitue à partir de traductions ; comment les traductions enrichissent une langue, et parfois même la fondent — les pages sur Luther sont parmi les plus impressionnantes. En fait, c'est tout le début de chacune des histoires nationales qu'il faut lire absolument. Plus l'histoire est ancienne, plus elle fait rêver... A propos, savez-vous que Charles V, «monarque intelligent et sage», s'entoura de traducteurs qu'il comblait de largesses en échange de la traduction d'œuvres antiques ? Que pour sa traduction de Théagène et Chariclée d'Héliodore, deux siècles plus tard, le grand Jacques Amyot reçut du roi le bénéfice d'une abbaye ?

Etienne Dolet n'eut pas cette chance, qui à la même époque fut brûlé place Maubert avec ses livres, sa version de la Bible ayant déplu. (Dangereux métier, en ce temps-là déjà...). Les éditions Obsidiane viennent de rééditer son œuvre, La maniere de bien tradvire d'vne langve en avltre, en fac-similé s'il vous plaît : une mince plaquette de même pas 40 pages, dont six seulement concernent directement la traduction ; mais que cette langue est belle, charnue et jaillissante, surtout quand on la rhabille dans la typographie joyeuse de l'époque ! Ecoutons Dolet nous parler des «nombres», à savoir du rythme des phrases : «...car sans l'obseruation des nombres on ne peult estre esmerueillable en quelcque composition que ce soit : & sans yceulx les sentences ne peuuent estre graves, & avoir leur poix requis, & legitime. Car pense tu, que ce soict asses d'avoir la diction propre, & elegante, sans une bonne copulation des mots ? Je t'aduise, que c'est aultant que d'ung monceau de diverses pierres precieuses mal ordonnées : lesquelles ne peuvent avoir leur lustre, à cause d'une collocation impertinente.»

Fermons la parenthèse, qui n'en est pas une : qu'on lise Van Hoof ou Dolet, le résultat est le même. Le passé est là, qui nous parle et nous stimule. Plus il existe, ce passé, et plus nous-mêmes existons ; en nous dotant d'une mémoire, donc d'une identité, il nous prépare à l'avenir. Voilà pourquoi j'attends avec impatience, en particulier, l'histoire de la traduction au XXe siècle qui reste à écrire...

(Texte paru dans TransLittérature n°4, hiver 92.)

Que cherche cette fille

dans les ténèbres de la chaise ?

très vite

car l'automne entre dans la nuit

elle se déshabille

des nuages devant les yeux

la pluie dans la tête

l'aiguille dans le cœur

elle ôte ses bas

elle ôte ses fleurs

jette son auréole

dehors les feuilles du temps

se teignent de sang

Longtemps

le ciel

fut un bout de papier

difficile caché

dans ma poche

et dans mon jardin tout le jour

le sang poussait

car les pierres

tombaient en pluie de l'autre ciel

brisant

les chairs

les os

Ainsi

à la Résurrection

vêtu de noir

tenant un cierge rouge

j'allai

fou

dans les rues

j'étais un oiseau

jaune

comme ceux de Modigliani

et je n'étais

jamais né

jamais

Des œufs se brisaient

lâchant dans le monde

des enfants malades

étoiles rompues

des colombes noires

aux mouchoirs méchants

chassaient le soleil

avec des cris mornes

la mer bouillonnait

brûlant ses oiseaux

les poissons chassés

pleuraient sur les pentes

rouge et enragée

la lune hurlait

entravée pareille

au bœuf qu'on égorge

Pourquoi le sang de l'hiver

a-t-il poussé des ailes ce printemps

pour s'envoler à l'été ?

pourquoi les fleurs que j'ai semées dans mon jardin

s'ouvrent-elles sauvages au miroir de ma chambre ?

pourquoi le beau corps blanc que je serrais

s'est-il noirci

me teignant les mains ?

pourquoi ces couteaux pour compter les oiseaux du printemps ?

pourquoi les maladies de l'été

ont-elles reparu sur la lune d'hiver ?

pourquoi les cheveux noirs où j'emmêlais mes mains

ne sont-ils plus qu'araignées peaux poussiéreuses ?

pourquoi la tasse où je buvais le café

s'est-elle emplie de la nuit verte d'un martyre ?

Il n'existe pas de réponse rouge

pourquoi est un grand vide comme

une tombe

Noir le soleil

dans le jardin

de ma mère

avec un haut-de-forme

vert

mon père

charmait les oiseaux

et moi

sur une montre sourde

méfiante je compte les années

en les attendant

tous les deux

(La promenade)

(réponse sur le numéro de la citation...)

Je n'ai jamais rien perdu de ce que j'ai donné. C'est ce qu'on vole aux gens qui vous coûte cher.

Si les coquins savaient tous les avantages de la vertu, ils deviendraient vertueux par coquinerie.

Si la vertu était récompensée, elle ne serait pas la vertu.

Faute de générosité, on s'étouffe soi-même. Je réduirai toute morale et toute éducation à ce sentiment.

En faisant mine d'estimer et de trouver sympathiques ses semblables, on finit par le faire vraiment au bout de quelques années de métier, de la même façon que celui qui simule longuement la folie devient souvent fou.

Branle-bas au lycée : l'Inspecteur débarque ! Ses visites sont rares, et ses réactions imprévisibles comme le climat de nos régions. À Brimeil, naguère, j'ai savouré deux belles éclaircies — merci M. Girard, merci Mme Deleuse ; à Chèvres en 2000, j'ai pris la grêle et la foudre ; cette année, douche froide encore. Sur le plan didactique, le nouveau parachuté me trouve «nul». Il me reproche avec dégoût ma démagogie (j'encourage les élèves) ainsi que ma grossièreté (j'ai donné à traduire le mot «conneries»).

Faut-il s'étonner ? J'avais envoyé balader un peu vivement le précédent ; son successeur est venu le venger. Je devrais m'en foutre, je suis tout en haut de l'échelle des salaires, trop haut pour que les balles du tueur me touchent, mais comment n'être pas blessé moralement de voir ma méthode fondée sur l'écoute, la complicité, l'aide aux plus faibles, tout ce travail, tout cet amour traités avec le plus glacial mépris.

Le livre sur mon expérience de prof, je suis sans cesse plus impatient de l'écrire. Mes visiteurs intermittents me fourniront, vers 2010, un chapitre assez croquignole...

Virée à New-York. Plaisir de s'y retrouver presque chez soi : les New-yorkais sont Américains avec modération. Il y a là-bas de belles librairies et même des gens qui lisent dans le métro !

Central Park habillé par Christo : même pas moche. Anodin. Sitôt vu, oublié. N'empêche que l'attrape-gogos attire des foules compactes. Ce Christo a le génie des relations publiques, à défaut de talent.

Je me faisais une joie de retourner à Nantes pour parler aux étudiants du CECOFOP. Eh bien je n'irai pas. Yves Douet, fondateur-directeur de cette formation aux métiers du Livre, vient de se faire virer par son Conseil d'administration. C'est là le nième remake d'un bien triste film : un homme généreux, passionné, crée un lieu d'échanges, lui donne une âme, puis se fait flinguer par des médiocres haineux. Je pense à Henri Langlois, viré de la Cinémathèque en 68 — à cette différence près qu'Yves Douet, côté gestion, n'a pas démérité, contrairement à Langlois.

L'ensemble des étudiants et des enseignants est en grève. Une pétition circule. Je l'ai signée et ferai tout pour aider Yves Douet, homme irremplaçable, à retrouver sa place et poursuivre son œuvre.

L'actrice Marianne Denicourt, si chère à nos cœurs cinéphiles, sort un livre en même temps que le film Rois et reine d'Arnaud Desplechin, pour traiter celui-ci d'immonde salaud : il lui aurait volé des tranches de sa vie intime pour les mettre dans sa fiction. J'avoue mal saisir la manœuvre : si la belle n'avait rien dit, qui s'en serait aperçu ?

Désolé, madame : dès que Rois et reine commence, tout le reste paraît dérisoire. Desplechin nous emmène plus haut, plus profond que jamais, dans un bain de folie, d'amour et de haine, furieux mélange de douleur et de comédie, d'anarchie et de maîtrise, de violence et de légèreté, de perpétuelle surprise et d'évidence dont on sort sidéré, dans un état où les mots de joie et de chagrin n'ont plus grand sens. Et pendant quelques jours, tout cela continue de tourbillonner en nous.

Si voir un film en cassette vidéo fut toujours une corvée pour moi, je craque pour le DVD. Enfin une image et un son corrects. J'ai déjà un tas de Hitchcock et de Resnais, tout Jean Vigo... Reste à trouver le temps de les regarder. Si je commence, quand pourrai-je écrire ? À l'âge de la retraite ?

Je m'offrirai alors, j'imagine, un peu de cinéma chez moi tous les jours, plutôt par tranches d'une demi-heure, une heure. Je verrai un film comme on lit un livre, de façon moins fusionnelle, et malgré tout plus intime, plus approfondie. Mais pas question de délaisser les salles de cinéma ! Faire sa prière chez soi ne dispense pas de fréquenter la messe.

La nuit du chasseur de Charles Laughton... Lola de Jacques Demy... Muriel d'Alain Resnais... Chez moi, sous la main, au quotidien ? Ceux-là, je me vois mieux me mettre à genoux devant à l'église.

Nouvelles technologies (suite). Un internaute français qui avait téléchargé de la musique est condamné à verser 15 000 €. Le patron d'Universal, Pascal Nègre, s'en félicite bruyamment. À ceux qui voudraient traiter ce monsieur de fils de pute, je demande l'indulgence. Plus on est riche, plus on a peur pour son bien, n'est-ce pas humain ? Les grandes compagnies croulent sous le fric, elles meurent donc de trouille et viennent de péter les plombs sous nos yeux. Et puis comment M. Universal pourrait-il comprendre l'obscénité du châtiment qu'il cautionne ? Qu'est-ce que 15 000 €, quand on allume ses cigares avec des billets de 500 ?

On râle beaucoup contre le Monde. On est sévère avec lui à raison de son glorieux passé. Mais pourquoi s'énerver contre son nouveau supplément magazine ? Il est si vite lu. Plenel et Assouline ont du talent, d'accord, mais le reste sent trop la branchouillerie et le fric... Une page récente sur la Tunisie nous invite à essayer les grands hôtels de là-bas (bien qu'il soit «impossible d'y loger dignement», ma chère), comme si, sur le plan politique, il ne se passait rien chez Ben Ali. On se retrouve là — pardon pour la terrible insulte — au niveau Fig-Mag.

Et puis quel titre ! Le Monde 2. Leumondeudeu... Ma parole, ils sont sourds ?

Doucement, calmons-nous. De temps à autre un bel article me console, comme celui sur les traductions de la Bible. En couverture l'autre jour, un traducteur ! L'une de nos stars, l'horripilant et irremplaçable Henri Meschonnic — très photogénique avec son front qui remonte jusqu'à l'occiput, couronné d'une tignasse de savant fou.

Allez, le Monde reste le moins mauvais de nos journaux...

Bonnes nouvelles. 1) Juliette Noureddine sort un nouveau disque, Mutatis mutandis. 2) Elle est en pleine(s) forme(s) ! Elle a écrit elle-même les paroles et la musique de toutes les chansons, avec une pêche quasiment digne de son ex-parolier, le génial Pierre Philippe. Guest star : Baudelaire, dont elle chante le poème écrit en latin, «Franciscae meae laudes». Ce disque est un pur régal, à commencer par l'échange d'injures de «Mémère dans les orties», scène de ménage et d'anthologie.

Gratiam agimus tibi, divissima !

De ce mort ils n'affirment plus

qu'il eut vivant un rire vulgaire

dans le souvenir qu'ils en gardent

subsistent des paysages

où ils le voient en habit noir

parmi les bruits des saisons

ils le questionnaient

sur les bêtes les plantes et l'usage,

sur le mystère béant du temps

la vieillesse des roches

ou du vin.

Ce poème de Jean Follain est tiré d'Ordre terrestre (Fata Morgana). Si j'étais un sage au lieu de galoper comme un malade, je prendrais le temps de lire tous les jours une page de Jean Follain. (À quel moment ? Le matin au réveil, pour se remettre au monde ? Le soir au coucher, pour faire la paix en soi ?) Je connais peu de poètes aussi simples, subtils et justes. Le moindre poème de lui nous restitue le poids exact des choses et les liens mystérieux entre elles. Partant de l'infime, sans jamais hausser la voix, il nous amène d'un coup à l'infini.

Mains frémissantes maniant la pâte

on dirait que par vous

l'univers se lie...

«L'une des tâches de la critique doit être de séparer la vraie littérature de la fausse et de fournir les critères de cette discrimination.»

Bigre !

C'est pourtant signé Pierre Lepape, un critique réputé, que j'apprécie. Cette fois il me consterne. Pas seulement à cause du mot «littérature», que je trouve prétentieux, voire un peu niais. En fait, je suis inquiet dès qu'on discrimine. D'un côté les bons élèves, et les cancres au piquet ? Comment cet homme estimable a-t-il pu lâcher une pensée si naïve ? Comme je le plains de voir le monde en noir et blanc, de ne pas se régaler à chercher le vrai caché dans le faux, et le faux dans le vrai...

Voilà heureusement le seul passage faible d'un ouvrage riche, varié, savant mais accessible : L'invention critique, aux éditions Cécile Dufaut. Il contient les actes d'un colloque à la villa Gillet de Lyon. Un thème astucieux, et du beau monde penché sur lui : je retrouve là mes amis Jean-Pierre Martin, Jean-Claude Pinson, Dominique Noguez, Bertrand Leclair, ainsi que Pierre Bayard dont un livre m'a bien réjoui (cf. PE 16).

L'un de ces messieurs cite Tsvetan Todorov :

«On dit parfois : [la littérature] parle du monde, [la critique] des livres. Mais cela n'est pas vrai. D'abord, les œuvres elles-mêmes parlent toujours des œuvres antérieures, ou en tous cas les sous-entendent : le désir d'écrire ne vient pas de la vie mais des autres livres. Ensuite la critique ne doit, ne peut même se limiter à parler des livres ; à son tour elle se prononce toujours sur la vie.»

Ce qui rejoint ce que je veux faire ici : parler en même temps de mes lectures et de ma vie — ce que les critiques de presse ne peuvent ou n'osent pas faire, et c'est en partie pourquoi ils sont parfois si chiants —, histoire de montrer à quel point les livres sont proches de la vie, combien ils aident à vivre.

J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir eu de mobylette de Jackie Berroyer (Le cherche midi). C'est raide ! C'est rude ! C'est sordide ! ces petites histoires des années 60 sont pleines de pochetrons, de beaufs terrifiants, de castagneurs obsessionnels, de vicelards et tarés en tous genres ! Tous les tabous sont cyniquement violés ! Si je lis des horreurs pareilles, mon doux Jésus, c'est uniquement par conscience professionnelle, tu t'en doutes. Histoire de prendre un petit bain linguistique : l'auteur a une sacrée oreille, un sens du rythme peu commun, le français popu entre ses mains pète de santé. Et puis c'est drôlement bien torché, dites-moi. Ce Berroyer a aussi un sens aigu de la narration et du comique. J'admire en particulier ses démarrages : ça part d'un coup sans prévenir et ça n'arrête plus, les gags s'enchaînent, toute une page, une vraie folie.

Volkovitch.com, il y a dix-huit mois, s'ouvrait par un texte évoquant Philip K. Dick et son roman Ubik. Je comprends mieux aujourd'hui ce choix instinctif en lisant une extraordinaire bio de Dick. Je suis vivant et vous êtes morts d'Emmanuel Carrère (Points-Seuil) donne le vertige. Ce thriller psychique, ce voyage dans un cerveau malade nous trouble infiniment : l'imagination à la fois «pathétiquement déréglée» et «merveilleusement fertile» ; le lamentable délire qui soudain touche à des vérités essentielles ; ce raté minable qui est en même temps l'un des plus grands saints martyrs de l'écriture ; ces livres aux intrigues bancales, écrits à la va comme je te pousse, presque tous ratés, attirant des admirateurs frénétiques... Ubik est encore plus prodigieux quand on sait dans quelle fièvre, quelle détresse, quelle débandade il fut écrit. Sans plan, à l'aventure, l'intrigue sur le fil, toujours prête à s'effondrer. Disons que le malaise, la confusion furent par miracle accordés au sujet. Un bouquin bâclé que certains — dont je suis — placent au plus haut, frémissant à l'idée que cet Ubik, ce livre unique et qui remue tout, ils auraient pu mourir sans l'avoir lu.

En avril, sors de la ville. On marchera un peu partout en banlieue : dans le parc de Saint-Cloud une fois de plus ; à Orly ; du côté de Brimeil sur les traces de Jimmy disparu ; à Romainville, où l'on entreverra le fantôme de Nerval. Partant pour la Grèce du Nord, on y tombera sous le charme de Zyrànna Zatèli. On fera une pause pour traduire la Bible. Les pubs aussi, pour une fois, seront édifiantes, hosannana in excelsis !

BÉLIER du 21 mars au 20 avril

Le passage de Saturne vous incite à l'engourdissement intellectuel. Ne vous encroûtez pas. Laissez un peu Amélie Nothomb tranquille, elle n'a pas besoin de vous. Oubliez vos préjugés contre la science-fiction, laissez-la élargir votre horizon mental. Offrez votre télé à votre pire ennemi. Vendez-lui votre voiture et lisez dans le métro comme font les Sagittaires. De passage dans le Marais, faites une halte aux Cahiers de Colette, 23-25, rue Rambuteau (01 42 72 95 06), et si vous voulez voir votre auteur favori, patience : il y viendra sûrement signer. Colette reçoit un écrivain presque tous les soirs !

Dessin : Fei-Bi Chen. |