PAGES D'ÉCRITURE

N°8 Avril 2004

L'autre jour, dans un magazine, une vieille photo noire et blanche. Anna Karina, Alphaville de Godard, 1965. Debout, de face, elle tient à deux mains un livre ouvert sur sa poitrine : Capitale de la douleur, d'Eluard. Ses mains fermées s'appuient (on aperçoit la chair tassée) contre une vitre invisible, qui donne à son visage au-dessus du livre un air brumeux, lointain, comme si l'on voyait déjà le temps effacer l'image, comme si ce n'était pas une photo, mais sa trace dans mon souvenir.

Les années 60, qu'on ne m'en parle pas, pauvres tocardes, mais pour ce qui est du cinéma, quand a-t-on fait mieux ? Ce fut à la fois un âge mûr et une poussée de jeunesse. L'apogée des derniers grands inventeurs et la montée de la Nouvelle Vague. Le triomphe de la couleur et la mort somptueuse du noir et blanc. Je découvrais le cinéma dans la fièvre, Welles, Hitchcock, Bergman, Fellini, Bunuel, Resnais, Truffaut. Et Godard, l'unique, poète au milieu des prosateurs.

Godard, le mari d'Anna Karina.

Être amoureux de la même femme, ça crée des liens. Pas moyen de le haïr, j'aimais trop ses films ; ou d'être jaloux, tant qu'il me laissait contempler notre bien-aimée sur l'écran. Qu'aurais-je fait, la voyant pour de vrai, sinon trembler, bégayer ? L'image me suffisait, me suffit : par le pouvoir d'un visage, trente ans plus tard, je retrouve tout, le Quartier Latin, l'émerveillement, la pénombre des temples minuscules où m'apparut le cinéma.

J'ai découpé la photo, l'ai posée dans le rayon poésie devant le livre d'Eluard. Mais je n'ai qu'à fermer les yeux pour voir Anna Karina, entendre sa voix, son accent étrange qui met les mots en musique — dangereux, l'accent des femmes, surtout s'il ne ressemble à rien, s'il paraît venir non d'un pays ou d'une région donnée, mais de l'Ailleurs lui-même. Son corps, lui, aucun souvenir : elle ne le montrait pas, Godard se le gardait, la vache, et tant mieux pour le mystère. Anna Karina est pour moi presque une icône. Les femmes dont on ne voit que le visage deviennent pour nous quasiment des saintes. (Mais chut ! Si elles l'apprenaient !)

Son visage est triste. Oui, je sais, elle a joué aussi des comédies, mais je ne revois que les rôles sombres. Son regard immense m'effraie un peu : je ne sais s'il émane d'une enfant fragile, pure victime, qui se protège derrière un livre, ou d'un être inconnu, redoutable, qui vient nous clouer dans nos sièges en quelques phrases terribles. Je me souviens de ce que les gazettes racontaient à l'époque : tantôt la gentille Anna subissant les humeurs de l'odieux génie, tantôt le doux Jean-Luc martyrisé par un démoneau capricieux, Qu'est-ce que je peux faire ? J'sais pas quoi faire ! Je plaque ces histoires sur les films, forcément — l'œuvre d'art isolée de la vie, le plaisir esthétique pur, foutaises, foutaises. Regard lourd sous les cheveux lourds, visage figé comme un masque de tragédie : un concentré de douleur, la poésie prisonnière dont les mains s'écrasent contre la vitre, et en même temps ces poings fermés, cette beauté hautaine, inquiétante, aggravée par la contre-plongée, n'est-ce pas celle d'une espèce de vampire ? Vient-elle recevoir la mort, ou la donner ?

Si je les interrogeais, elle ou Godard, ils ne sauraient pas. Rien d'étonnant : l'amour et la beauté sont liés à la mort autant qu'à la vie. Eux, en ce temps-là, n'ont sûrement pas philosophé, il a dû lui coller le bouquin dans les mains, lui dire Tu te mets là, tu dis ça, elle pensait à autre chose, énervée peut-être, elle avait ses règles et moi aujourd'hui je la contemple, déesse muette en robe de velours noir à col et manchettes de dentelle, comme une dame d'autrefois, ou une petite fille déguisée, et je me dis, ah ces manchettes, ces manchettes, ça symbolise quoi ?

(Elle avait acheté la robe la veille, elle adorait ces dentelles, a fait une crise pour les garder. Godard : Boon, si tu veuux...)

Alphaville est un film de science-fiction tourné avec trois sous en décors naturels dans le Paris de ce temps-là. Par la grâce des cadrages, des éclairages, tout est transfiguré. Ce film a changé mon regard. À sa sortie je l'ai vu deux fois ; je crains de le revoir, bien que j'aie presque tout oublié, à commencer par le rôle de mon idole dans l'histoire. Non que je m'attende à une déception : l'an dernier je me suis risqué à Bande à part, qui reste un pur bijou — quoique assez différent de mon souvenir. L'ennui avec les films de ces années-là, c'est qu'il vaut mieux les oublier si on souhaite goûter leurs descendants : la confrontation est cruelle. Ils sont gentils les Téchiné, les Doillon, mais à côté de Cléo, de Muriel, de Lola...

Je reverrais bien Bande à part tous les ans, et Vivre sa vie, Le mépris, quelques autres. Pas tous. Les films inaccessibles ou perdus, connus seulement par des photos, font la magie du cinéma, ils sont ses ruines antiques, ils allongent son passé ; les livres sont des femmes trop faciles. J'aimerais que d'Alphaville il ne reste plus une copie — ou alors une ou deux, bien cachées —, que le film existe dans ma seule mémoire, qu'il s'y délite peu à peu, réduit à quelques images, des éclairs dans la nuit.

(Journal infime, 1999)

Il y a quarante ans je lisais les bédés (qu'on n'appelait pas encore ainsi) en feuilleton, semaine après semaine, dans Spirou et Tintin, les «illustrés» comme on disait. En relisant d'une seule traite aujourd'hui La mauvaise tête d'André Franquin, une aventure de Spirou, j'ai un sentiment de vitesse et d'altitude, comme si je survolais l'histoire dans une machine volante.

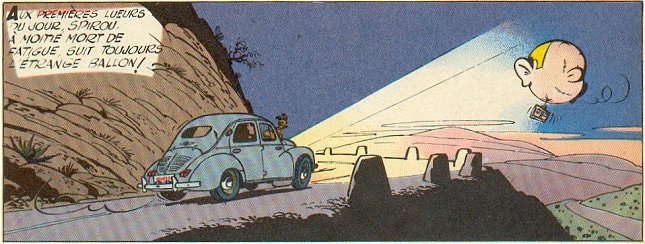

Je la connais par cœur. Fantasio, l'ami de Spirou, est soupçonné d'un crime et traqué par la police ; seul Spirou croit encore en son innocence. Il découvre que le crime a été commis par un homme portant un masque en caoutchouc à l'effigie de Fantasio. Lequel est arrêté. La précieuse tête, qui seule pourrait l'innocenter, s'envole, gonflée au gaz par le criminel ; Spirou la poursuit toute une nuit, en voiture puis à pied, avant de se casser le cou dans une falaise en cherchant à la récupérer. Tandis que le procès de Fantasio commence, Spirou est dans une maison de repos, totalement amnésique et atone. Soudain il aperçoit un ballon dans le ciel...

Le scénario de Franquin est splendide. On pourrait l'analyser savamment, mettre en évidence des réseaux de thèmes et d'images, toute une cohérence poétique, une interrogation sur l'identité, la fidélité, la peur, la mort. Je me souviens qu'à l'époque, pour moi, cette histoire se distinguait déjà des autres ; unique en sa fébrilité, son angoisse, elle s'édifiait sur une série de transgressions. Dès le début, les deux héros se disputaient ! L'un d'eux passait — croyait-on — dans le camp des méchants ! L'autre était réduit à l'état de légume ! Tout déraillait. D'un bout à l'autre on était dans le vertige, physique et moral.

Je ne peux plus voir — comme ces jours-ci, au-dessus de Paris, depuis les terrasses du parc de Saint-Cloud — l'immense tête coupée d'un ballon sans un mélange d'émerveillement et de malaise ; sans le désir, moi aussi, de courir vers elle.

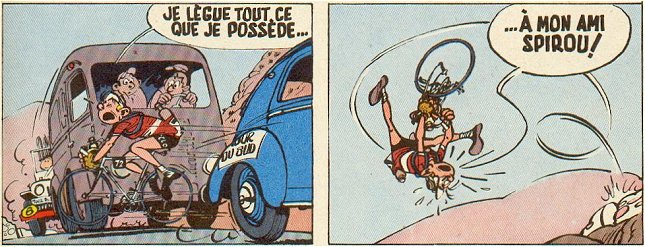

Mais La mauvaise tête, ces jours-ci, m'apparaît surtout comme un hymne à l'amitié. Spirou ne perd pas la foi en son ami. Il risque sa vie pour lui. Quant à Fantasio, déguisé en coureur cycliste, dégringolant un simili mont Ventoux à vélo (lui aussi voit la mort de près, lui aussi à flanc de montagne), sa dernière pensée va vers son ami. Il s'écrie : Je lègue tout ce que je possède... à mon ami Spirou ! Cette phrase, je me la redis depuis lors, toutes les fois que je me crois en danger, mi-private joke, mi-formule magique.

L'amitié, sujet brûlant ces jours-ci. La mauvaise tête, copain d'enfance, m'embête un peu en revenant ainsi m'agripper le bras, chuchotant : Et toi ? Ami fidèle ? Tu es sûr ?

(Journal infime, 1999)

Mai 93. M. me commande un texte érotique pour le catalogue de son exposition. Il sera publié en grec, mais j'ai le droit de l'écrire en français. Je n'en ferai rien : d'abord, je me méfie des traducteurs ; et surtout, cette page un peu spéciale qu'on me demande, je me sens mieux à même de l'écrire en grec. (Est-ce dû à des inhibitions personnelles, qui m'interdiraient ce type de débordements autrement qu'à l'abri d'une langue étrangère ? Ou le grec est-il vraiment plus chaud, plus sensuel ?)

Une fois ma page arrivée là-bas, on me demande aussi une version française. Me voilà donc amené à m'auto-traduire, activité inédite, vaguement masturbatoire, que j'aborde avec un peu de méfiance et pas mal de curiosité.

Pas si désagréable, au fond...

Quand on se traduit soi-même, on est plus libre, évidemment — et pas seulement par absence de scrupules vis-à-vis d'un autre : on se souvient qu'en écrivant, on s'est laissé entraîner par la langue, inévitablement, et qu'en passant par une autre langue il faut se laisser aller de la même façon : sinon, ce qui était souple deviendra raide, et par du même coup peu ressemblant.

C'est toujours un couple qui écrit : un auteur et sa langue enlacés qui dansent. Le traducteur danse, lui aussi — mais moins avec un auteur qu'avec la langue de celui-ci ; et moins avec cette femme étrangère qu'avec la sienne.

Laissé tomber, sans grands remords, un jeu de mots dont je ne me sortais pas. S'il n'était pas de moi, quelle angoisse !

Fleurs d'eau, angéliques ! Pétales flottant sur les étangs des parcs, mon âme frémit et vous représente, non dans ce semblant de forêt, cet artifice au cœur de la ville, mais dans vos séjours naturels, vos cachettes aquatiques.

Quels êtres arachnéens naissent dans le marais ! Quels dieux, quelles nymphes, quels noyés vous avez recouvert, nul ne le saura jamais. Mais moi en ces heures-là — lorsque lassé des amitiés, des sentiments je rêve d'une vie qui ne soit pas humaine — je cherche à vous être semblable, car vous flottez enracinées sur le miroir, inaccessibles, sans les liens terrestres, fixant la voûte céleste droit dans les yeux.

Au sortir de l'église laissant derrière nous

le brouhaha du service divin,

chocs d'encensoirs, sanglots des psaumes

sous la lueur du lustre

devant les noirs visages encadrés d'argent

nous sommes allés jusqu'au bout de la cour

où s'agitait en rafales fraîches

un platane.

Enraciné au fond de la pierre,

soulevant de ses lourdes ailes

depuis des siècles le ciel bien haut,

frémissant — son ombre nous recouvrit,

caverne, sous ses murmures.

Ce n'était pas la nature qui frissonnait alors.

Cette couverture de soupirs, de bruissements

n'était pas vouée à prédire l'avenir,

mais quiconque se tenait dans son ombre

allait respirer dans la terreur

une prière sans fin, rugueuse, obscure supplication.

Dans l'église les bruits du service encore,

la clameur provisoire ;

mais dehors il n'y avait plus

ni offrandes ni cierges ni encens ;

le crépuscule pesait déjà, le chuchotement du silence

approfondissait le chagrin du monde

qui tremblait, balançait, battait là-haut

dans les branches de l'arbre séculaire.

(Fleurs d'eau)

(réponse sur le numéro de la citation...)

Pensées : décharges d'humeurs.

On ne comprend pas quand on craint de ne pas comprendre. Cette crainte est le plus grand obstacle au lien poétique.

Nous ressentons un enchantement si nous comprenons que nous ne sommes pas capables de percevoir la figure, de sonder son sens jusqu'au bout.

La rage d'arriver à une conclusion est la plus funeste et la plus stérile des manies.

Il faut réveiller en nous les enfants endormis.

En février, 331 visites à volkovitch.com.

Nouveautés du mois : les Pages d'écriture d'avril, la deuxième partie de l'hommage à Ioànnou dans Made in Greece, un recueil de Mots-valises et un hommage à mon plombier dans les Pubs.

Ce site a commencé sans images. Était-ce pour affirmer la primauté de l'écrit en ces lieux (noble motif), ou (moins noblement) par une espèce de puritanisme étriqué ? Je craignais aussi, à vrai dire, de trop demander à la technologie ainsi qu'à la patience du cousin Marc...

On me dit que je peux y aller. Allons-y. Le volkonaute mérite bien quelques pauses entre deux pages sévères. Et puis je l'avoue, les images me fascinent. Elles en disent tellement plus que les mots ! Analyser une image, ou ne serait-ce que la décrire, quel défi !

Ces photos et ces pubs, que je ne sais pas réaliser seul, sont aussi l'occasion de m'associer à quelques jeunes amis — tant que leur âge mental n'aura pas trop dépassé le mien. Mais je ne peux pas leur voler trop de temps. Il me faut apprendre, moi aussi, à fabriquer des images. Redevenir élève sous les yeux de mes anciens élèves. Ils me jurent que même un gogol peut maîtriser le logiciel Photo-Shop. Ça ira, ça ira sûrement... Je me sens comme un cul-de-jatte au pied de l'Annapurna.

De retour chez elle, l'honorable Mrs Parsons trouve Mr Parsons dans les bras de la jeune Mrs Burden, mariée à leur voisin détective. Contraint d'étrangler l'irascible épouse, Mr Parsons a recours... au porte-jarretelles de sa maîtresse !

En découvrant cette scène dans un polar, on la trouverait déjà charmante ; mais quand cela jaillit soudain de mon paquet de copies du bac blanc, comme une oasis dans la steppe aride, comment ne pas louer le Seigneur, ou plutôt la jeune Alix, pour tant de fraîcheur et de poésie ?

Il s'agissait d'écrire la suite d'une page de polar. Je serais curieux de voir la suite du bouquin, une fois réinventée par mon élève. Mais passe le bac d'abord, Alix !

«... [Ces] êtres voués à la pire des solitudes, qui (...) vacillent et, sous couleur de communication, errent dans un labyrinthe de câbles, d'ondes et d'images numériques (...), implosent ou, dérisoires aventuriers, naviguent de Web en réseaux, cabotent, se connectent, éperdus, hagards, tristes...»

J'entends déjà nos futurs descendants ricaner en lisant ces lignes de Lionel Bourg — s'ils les lisent. Comme nous-mêmes ricanerions en exhumant les pages ringardissimes de Georges Duhamel sur le cinéma, qui le font désormais passer pour un crétin (ce qu'il n'était pas totalement).

Comme je préfère l'attitude d'un Jacques Lacarrière, que sa passion pour les origines de l'humanité et son goût pour une vie rustique n'empêchent pas de chanter la plus flambante modernité ! Ce bel aujourd'hui, chez Jean-Claude Lattès, encore un livre salutaire.

J.-B. Pontalis enseigna la philosophie, puis devint analyste, écrivit le célèbre Vocabulaire de la psychanalyse (avec Jean Laplanche) et d'autres ouvrages dans ce domaine avant de se lancer, voilà vingt ans, sur des chemins moins balisés. L'amour des commencements, Un homme disparaît, L'enfant des limbes, Fenêtres, autant de livres inclassables, aux confins de l'autobiographie et de l'essai, concentrés d'expérience, de sagesse, où le praticien, le manieur de concepts et l'assembleur de mots travaillent main dans la main. Pontalis sait à quel point la pensée passe par les mots, les formes et les rythmes, et les organise en maître.

Voici son dernier livre, Traversée des ombres (Gallimard), méditation sur la mort, le rêve, les fantômes, les esprits, à la fois ferme et souple, libre, rêveuse, ponctuée de pages admirables — comme cette visite de musée, à la fois réflexion philosophique et scène de comédie, ou ce chapitre sur L'anatomie de la mélancolie de Burton où la lecture devient une palpitante aventure. (Plus besoin de s'appuyer les mille pages de Burton : tout est là.)

Noté cette phrase mystérieuse, que je pressens essentielle, pour la ruminer, tenter de mieux comprendre :

«Ce que je cherche dans l'art et d'abord dans la psychanalyse, c'est l'ordre caché dont personne ne peut se prévaloir d'être le maître. Un ordre qui, loin de lutter contre le désordre, ne fait qu'un avec lui.»

«Il est bien vrai que seule une extrême attention portée aux détails, à l'infime, au singulier, à l'inconvenant, bref à tout ce qui se situe dans les marges de ou en contradiction avec le consensus des pensées et des perceptions — et chacun de nous participe à ce consensus —, seule cette attention-là permet de découvrir le secret de fabrication du tout.»

Ces lignes, signées Pontalis elles aussi, il faudrait de même les apprendre par cœur.

Moi qui me rue comme un idiot sur tous les livres qui se passent à l'école, j'enrage de voir traîner en eux, si souvent, une peur et une haine plus ou moins diffuses de la jeunesse et de l'humanité en général.

Je donnerais les milliers de pages de ce pavé bavard et prétentieux, Le sang noir de Louis Guilloux, son lycée de caricature et sa galerie de pantins, pour Les disparus de Saint-Agil du délicieux Pierre Véry, son pensionnat pleins d'ombres, mais aussi de rayons de lumière, de tendresse, d'humour.

Cela se passait avant-guerre. L'école est-elle plus douce de nos jours ?

Les petits maîtres de Didier Martin (Gallimard) : des collégiens réduisent leurs profs et l'administration en esclavage.

L'heure de la sortie de Christophe Dufossé (Denoël) : une classe de 4e fait tourner ses profs en bourrique, avant de détourner un bus et de se suicider collectivement.

Ah le péril jeune, ma brave dame !

Je n'aurai pas le mauvais goût de donner le titre ou le nom de l'auteur du machin que je viens de lire. Un lycée de la Lorraine profonde. De la salle des profs aux salles de classe, on passe d'un enfer à l'autre. Tous tarés jusqu'à la moëlle. Mépris tous azimuts. En plus c'est mal fichu, mal écrit. L'auteur serait prof lui-même. Vraiment, il a vu tout ça ? Et rien que ça ? Le monde est-il si noir ?

Dans ce massacre, un seul rescapé : le double de l'auteur...

Un dont je veux dire le titre, c'est Profs et Cie, d'Alain Golomb, chez Arléa. L'auteur, prof de lettres, a promené son œil féroce dans tous les genres de bahuts possibles. Il en ramène un journal de voyage, choses vues, portraits, soliloques, tout en brèves notations qui fusent, crépitent et font mouche.

Après un début étincelant, le milieu du livre, à vrai dire, se complait un peu dans la glauquerie ; le taux de bile dans l'encre s'élève, on s'inquiète, va-t-il sombrer dans la déprime lui aussi, grands dieux ! Eh bien non : toute la fin est superbe, avec des pages d'anthologie montrant le métier sous ses deux faces — horreurs et splendeurs. Sacré bouquin. L'un des plus justes et des plus forts sur le sujet.

En ont-ils parlé, nos dignes critiques ? Si moi je l'ai découvert, c'est grâce à Edwige, mon ancienne élève, qui débute cette année dans le métier au lycée de Brimeil. Précieux cadeau ! Merci, l'amie.

Caen, 13 mars. Dans la mignonne petite église du Vieux Saint-Sauveur, je lis des pages de Georges Cheimonas — de loin le plus hermétique de mes auteurs — à une vingtaine de martyrs frigorifiés. D'habitude, je sors une petite vanne, je vois mon public rigoler ou sourire, ça réchauffe, mais va donc plaisanter avec du Cheimonas. En face de moi, une banquise. Je me démène seul dans un vide intersidéral. Don Quichotte plus dérisoire que jamais. Ce qui, loin de m'abattre, me dope. Je déclame, je me sors les tripes, je lutte avec l'écrivain mort, sa voix fabuleuse dont mes oreilles sont pleines encore. Un spectateur s'en va. Un autre. Trois seulement partiront — beau succès. Les autres, bien élevés, ou timides, ou déjà mortellement engourdis.

Le jeune Laurent Porée a organisé un mois de manifestations grecques dans tout le Calvados, pratiquement seul, avec une ténacité surhumaine. Évidemment il n'a pas d'argent pour nous payer.

Je rentre aussitôt sur Paris où les tâches s'accumulent, sans avoir vu celui que j'attendais au tournant : T. Rouduc, des éditions Papier Timbré, qui ne m'a toujours pas payé une traduction remise il y a seize mois.

Il attend, paraît-il, que le ministère grec lui verse la subvention promise. Autant attendre le plombier...

Un groupe d'hypokhâgneux palois, qui sont tombés sur mon site par hasard (un vrai coup de Pau), m'écrivent suite à la lecture de Rencontres avec les dieux. Apparemment mes vieilles histoires ne sont pas totalement périmées ; le récit de nos douleurs passées aide ces jeunes à se sentir moins seuls. C'est bien ce que j'espérais en écrivant Rencontres, et les signes d'amitié des prépas d'aujourd'hui sont de ceux qui me touchent le plus.

Le mois prochain, un tour à vélo, un coup de chapeau à Jean Reverzy, un coup de langue pour Pontalis, des vacheries sur certaine écrivaine à la mode, un hommage à la banlieue de Paris et notamment à la ville de Sèvres, un texte fulgurant de Yòrgos Ioànnou, des nouvelles du théâtre grec et quelques images...